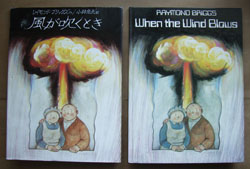

『風が吹くとき』 (篠崎書林)

『風が吹くとき』 (篠崎書林)| 1 | たんじょうびのプレゼント | 6 | かもさん おとおり | 11 | ぼちぼち いこか |

| 2 | 火事 | 7 | A time to Keep | 12 | ヘレン、ようこそ どうぶつえんへ |

| 3 | おばけリンゴ | 8 | ゆかいなゆうびんやさん | 13 | It Looked Like Spilt Milk |

| 4 | てぶくろ | 9 | かたつむり みつけた | 14 | やまあらしぼうやのクリスマス |

| 5 | ヨーザと魔法のバイオリン | 10 | おやすみなさいのほん | 15 | 風が吹くとき |

15.風が吹くとき

『風が吹くとき』 (篠崎書林)

『風が吹くとき』 (篠崎書林)

8月6日、平和記念式典で広島市の秋葉忠利市長は「平和宣言」を読み上げた。

-----前略-----膨大な量の核兵器が備蓄・配備され、核拡散も加速する等、人類は今なお滅亡の危機に瀕しています。

時代に遅れた少数の指導者たちが、未だに、力の支配を奉ずる二十世紀全般の世界観にしがみつき、地球規模の民主主義を

否定するだけでなく、被爆の実相や被害者のメッセージに背を向けているからです。----後略----

絵本「風が吹くとき」(レイモンド・ブリッグス作)は核爆弾に見舞われる老夫婦の凄惨な物語である。停年退職してイギリスの

田舎町で静かに余生を送るジムとヒルダ。ラジオ放送で3日後に戦争が起きることを知る。指導書に従い”核シェルター”をつくるが、

シェルターといっても、家の中に扉を斜めに立てかけるだけのもの。少しでも被爆量を減らそうと白ペンキを塗る。紙袋や水や少し

ばかりの食料を用意するのが精一杯。「ミサイル攻撃がなされた。あと3分で原爆が落ちる。避難するように……!」といわれても、

ジムとヒルダはなすすべなく、”シェルター”にもぐりこむだけ。実直そうな夫婦の生活が一瞬にして破壊される。ジムとヒルダの髪が

抜け腫瘍ができ死に至るさまをレイモンド・ブリッグスはコマ割りの漫画手法で克明に描いていく。残虐非道な人間の愚かしさに

胸塞がる思いだ。哀れなのは神に祈りながら死んでいったジムとヒルダ。苦しみもがきながらも政府当局が助けに来ると信じていたのだ。

「風がふくとき」は、全世界の為政者にぜひとも見ていただきたい。座右においてもらいたい一冊だ。

レイモンド・ブリッグスといえば、あの可愛らしいファンタジー絵本「スノーマン」の作者だが、この「風がふくとき」こそ、 レイモンド・ブリッグス

畢生の絵本といえよう。絵本らしからぬ重たいテーマ、気持ちを暗く沈鬱にさせるが、目をそむけてはならない。

ぼくは原書(英語版)も購入し、ひとコマひとコマ、ジムとヒルダの会話や生活を辿りながら考えている。ぼくだったら何が出来るのかと。いえ、

何も出来やしない。慌てふためき、怯え、断末魔!全世界の人間、必見の絵本だ。

「風がふくとき」はアニメも制作された。ビデオ(発行・朝日新聞社、販売・ポニー・キャニオン)の吹き替えはジムが森繁久弥、ヒルダが

加藤治子。日本語版監督は大島渚だ。ぼくは原爆の日、この85分のビデオを見ることにしている。

広島平和宣言には----中略----唯一の被爆国である日本国政府には、まず謙虚に被爆の実相と被爆者の哲学を学び、それを世界に

広める責任があります。

----後略----ともあった。被爆の”実相”を語る絵本が「風がふくとき」だ。

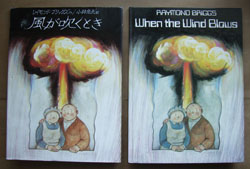

14.やまあらしぼうやのクリスマス

『やまあらしぼうやのクリスマス』 (グランまま社)

『やまあらしぼうやのクリスマス』 (グランまま社) 12月。本屋の絵本コーナーには「クリスマス絵本」が所狭しと並ぶ。オーソドックスな聖書絵本からサンタクロースを主人公に

したものまで様々。聖書絵本はイエス様の誕生を扱ったものが断然多い。同じベツレヘムの”馬小屋の物語”でも”クリスマスの

劇をする”ことを主題にした、心温まる佳品があるので紹介する。

ジョセフ・スレイト文、フェリシア・ボンド絵 『やまあらしぼうやのクリスマス』 (グランまま社)

動物の子供たちがクリスマスに劇をすることにした。ヤマアラシのぼうやも「かいば桶の赤ちゃん」の劇に出たいと思う。でも、みんなに

断られてしまう。「お前のやる役なんてないよ。かっこわるいんだもん。」「舞台係りならなれるよ。」「掃除係りなんて、どう。」と、キツネ、

ウサギ、ネズミ、リス、ブタ……みんなにばかにされてしまう。ヤマアラシぼうやは「ぼく、舞台係りもする。掃除係りもする。だから、

どうしても劇に出たいんだ。」と、お願いする。それでもダメ!「やーい とげとげボール!」とからかわれる始末。

ヤマアラシぼうやは泣きながら家にとんでかえる。「ぼくは、変なとげボールだ。」泣きじゃくるぼうやを、お母さんがギュッと抱きしめて

言う。「いいえ。そんなことないわ。ぼうやはお母さんの心の光。あなたなら、立派に舞台係りが出来る。掃除係りだって出来るわ。」………。

この絵本、素敵な結末が待っている。いじわるした動物達を咎めることなく、「かいば桶の赤ちゃん」はフィナーレを迎える。ヤマアラシ

ぼうやの健気さが胸に迫る。それ以上に、お母さんの慈愛の深さに心温まる思い一入。文章は甘ったるくなく明快。朴としてユーモラスな

挿絵は、気持ちよさや喜びを感じさせる。

お母さんはいつもヤマアラシぼうやを抱きしめて言う。「ぼうやはお母さんの心の光。」本の最後でもそっとつぶやく。「私の心の星。」

いいなあ、ヤマアラシぼうや……。

子供たちのすべてのお母さんが、この”ヤマアラシぼうやのお母さん”であって欲しいと思う。ぼくは、大学の12月の最後の授業で、この

絵本を学生に見せることにきめている。 (アトリエ便りより転載)

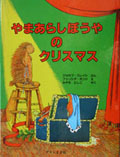

13. It Looked Like Spilt Milk by Charles G.Shaw SCHOLASTIC INC.1989 (初)1949

絵本のタイトル『It Looked Like Spilt Milk』から諺が思い浮かんだ。

It is no use crying over spilt milk..(覆水盆に返らず)。しかしSpilt Milkを悔やむことなく、

美しい造型として表現したのがこの絵本。表紙も本文も藍のベタ一色。見開きの左ページに白抜き

文字で3行、右ページに白い紙をちぎって作ったような”こぼれたミルク”のイラストを配している。シンプルで

清らか。この”こぼれたミルク”が色んな形に見えるのだ。うさぎ、木、アイスクリームコーン、ぶた……、

バースデーケーキなんていうのもある。「こぼれたミルクに見えるけど、ミルクじゃないよ」「羊に見えるけど

羊じゃないよ」と、ネームは最小限。従って展開もスムース。最後はなるほどと思わせるオチで締めくくっている。

裏表紙の図形には「sometimes it looked like Spilt Milk..but it wasn`t Spilt

Milk.」……本文の始めの問いかけが

添えられている。この、見る者に自由に想像させるサービスも素晴らしい絵本の一端だ。

絵を楽しむ、ストーリーを楽しむ絵本は多いが、想像に遊ばせる絵本は意外と少なく探さないと見つからない。

想像させる”素材=モチーフ”は単純であるに越したことはない。フォルムや色彩の単純化、ネームも最小量に

留め想像に委ねるため語り過ぎてはならない。『It Looked Like Spilt Milk』は、そのすべてを充たしている。繰り

返し見ても見飽きないのは、単純化されたモチーフの造形性の高さ、美しい色と構成によるものだ。

ぼくは講座で、学生にイメージトレーニングの参考にこの『It Looked Like

Spilt Milk』を見せることにした。頭を

柔らかくし、答えは自分が見つけるものだということを分かってもらいたくて。「自分はこう見る」「自分はこう

感じる」……、己の感性を大事にしてほしいから。

学生はやがて絵本を制作することになる。出来るか、不安を抱いている者も多いだろうが、この『It Looked

Like Spilt Milk』は肩の荷を軽くしてくれるかもしれない。ぼくは、想像は創造に通じると信じている。でも、想像を

逞しくする、訓練すると言うより、「童心に還り、想像や夢想の世界に自由に遊んでほしい」と学生には言おう。

「瑞々しい感官の塊であったあの頃、幼児期の自分を思い出してね」と。

12,ヘレン、ようこそ どうぶつえんへ

『ヘレン、ようこそ どうぶつえんへ』

『ヘレン、ようこそ どうぶつえんへ』

クモをモチーフにした絵本といえば、「The Spider and its Web」(ERMANNO CRISTINI

AND LUIGI PURICELL作 Adam & Charles Black・London刊 1975) が先ず頭に浮かぶ。

1匹のクモが網を張る様を描いた一種の観察絵本だが、造型、色彩が実に美しい。時間の経過を

静かに追った巧みな構成は見事。この絵本については改めて取り上げることにして、今回は、

楽しいクモのお話を……。

『ヘレン、ようこそ どうぶつえんへ』(マーガレット・ブロイ・グレアム作 キッズメイト刊

2000)ビリー少年は ペットを飼ってはいけないアパートに越すことになり、”ヘレン”を

動物園の門の前に置く。「ヘレンの世話をどうかお願いします」 と、手紙を添えて。

ヘレンと言うのは、ビリー少年が飼っていたクモだ。ビリーの気持ちがいじらしく、意外性の

ある始まりが笑わせる。

この動物園でヘレンは大活躍。ライオンの檻に巣を作りハエを捕まえては食べる。

ハエに悩まされていたライオンは大喜び。ハエを全部食べ終わると、

ゾウの檻へ、次はシマウマの檻へ……。(ゾウは水浴びを楽しめるようになり、シマウマは

ゆっくりと、干し草を食べられるようになった)……。

ところが、市長さんが視察に来ることが決まり、動物園は隅から隅まで掃除される

ことになったから大変!動物園の係員は、クモの巣に水をかけ、ごしごしこすりとって行く。

ヘレン大ピンチ……!

クモが主役のユニークな絵本。話が面白い。そして、何より愛らしく温かい。

鉛筆画線に色を抑えた水彩が軽やかでユーモラス。

網がかけられる過程もさりげなく描かれ、獲物のハエがどんどんかかり、

まん中でヘレンがにっこりしているところと、赤ちゃんクモに囲まれている場面の

表情がいい。

ヘレンは、ピンチを脱し動物園では、<クモを 大切に>という決まりがつくられた。

さらには新聞にまで登場。

<今年、大評判の動物園、クモに大喝采!動物園の園長が語るーーーーー>

この記事を、ヘレンを動物園に置いて行ったビリー少年が目にする……。

見終わったあと、さわやか。絵本ていいなあーと実感する。

ヘレンの愛らしさは、“心を持った”すべての生き物に、その生き物の「物語を聞かせて

もらいたい」 と思わせる力がある。これが絵本の魅力だ。

(アトリエ便りOCT・9・2005より転載)

11,ぼちぼち いこか

『ぼちぼち いこか』 マイク・セラー作 ロバート・グロスマン絵

『ぼちぼち いこか』 マイク・セラー作 ロバート・グロスマン絵

今江祥智訳 原題 WHAT CAN A

HIPPOPOTAMUSBE? 偕成社

重量感あるカバさんが色々な職業に挑戦する。船乗りを手始めに、パイロット、バレリーナ、ピアニスト、カウボーイ、

手品師、サーカスの綱渡り……、その数13。ことごとく失敗。めげずに挑むも、何をやってもドジで適わず。このカバさん、

決してふてぶてしくはない。あっけらかんとしてユーモラス。失敗続きでも些かも落ち込まない。この天衣無縫さが魅力。

オチはあってないようなもの。「ひと休みして、考えよう」というのだから……。この終わり方がいい。子供たちはこの

カバさんが、この後も、他の色んな仕事に挑戦して行く姿を思い浮かべるかも。

訳は今江祥智。見事!「ぼく、消防士になれるやろか」「なれへんかったわ」。「バスの運転手もーー」「こら あかんわ」。

すべてこの調子。絶妙な関西弁が面白さを倍加させている。訳者は「わたしの好きな関西弁で訳して遊んでみました。

桃井かおりさんに読んであげたら、”わああ、ぴったしよねえ……”と、いうてくれはりました。みなさんも、ひとつ、

おくにことばに訳して、楽しんでみてください。」と、書いている。

ぼくはこの『ぼちぼち いこか』を大学の授業に使った。毎回絵本を1~2冊とりあげ、学生に朗読させているのだが、

読み手に今回は関西出身者を選んだ。やはり上手い。絵と、読み手の言葉の響きが一体となって、のんびりした世界を

かもしだした。絵本は、絵を見る、文を読むものだが、”聞く”のもまた大きな魅力と再認識。絵本の読み聞かせを、

子育て真っ盛りのお母さんに是非是非勧めたい。

へこたれない、諦めない、明日があるさ……。この絵本、大事なことを語っている。何があっても平然としているカバさん

に拍手!思わず笑ってしまう楽しい絵本である。

最後のページでこのカバさん、ハンモックに身を沈めているが、ハンモックのロープを掛けている木が、2本交叉する程

しなっている。折れてしまうのではと心配……。カバさん、”一休み”も失敗だったりして……。

鳩山のアトリエの庭でもハンモックを吊ることがある。天気が良いと、ここで読書。大抵うたたねしてしまい、

読書にならないが、この絵本『ぼちぼち いこか』に倣い、「まっ いいか。明日がある。明日があるやろ」と思うようにして

いる。しかしながら、日々忙しなく、”人生のんびり”は願いだけ。このカバさんのようには「よういかんわ」

「ようけ歳とったし、明日はそう無いんとちゃうか」。

10,おやすみなさいのほん

『おやすみなさいのほん』マーガレット・ワイズ・ブラウン/文

『おやすみなさいのほん』マーガレット・ワイズ・ブラウン/文

ジャン・シャロー/絵 石井桃子/訳 福音館書店

眠れない夜がある。いいことがあって嬉しくて、というよりも、考え事や、苦しみ、悩み事で眠りつけない方が

断然多い。子供の頃は、眠れないといっても、遠足や運動会の前日でのこと。胸がときめき興奮状態。そんな

”幸せな不眠”を大人になってからは、ついぞ経験したことがない。室内運動器具で体を疲れさせたり、酒に

頼ったり、何とか寝ようとするのだが……。焦ったあげく追い詰められ、ますます眠れなくなる。同様の思い、

誰しもあるだろう。

先日選考した、第11回おひさま大賞(絵本・童話公募/小学館主催)で、『ひつじがピョ-ン』という童話が

佳作に入った。ストーリーは、りょうちゃんが眠れない夜、原っぱを思い浮かべて羊を数えるというもの。

りょうちゃんの掛け声に合わせて羊が次々柵を飛び越えて行く。ところが、りょうちゃんは20までしか

数えられないから、さあたいへん!柵の前は羊でいっぱいに……。

「在り来たりのはなしだ」「眠れないと訴える子供に、羊を数えなさいとだけ言って、ドアを閉めてしまう

母親が冷たく感じられた」と、厳しい意見もあったが、ぼくは賞に推した。どんどん増えて行く羊と焦る

りょうちゃん。光景が目に浮かぶ。その面白い絵だけでこの話は十分もつ。結果的にりょうちゃんは

眠れたから目出度しだが、りょうちゃんのように数を数えられない子はハラハラドキドキ共感するだろう。

数えられる子も「ほら、教えてあげる。21,22,23……」得意げに話しかける、そんな気がしたのだ。

展開がスムーズで、クライマックス(勿論この話では柵を跳び越せない羊の山)が、しっかり出来ている

話は、子供の心をとらえるだろう。

きっと眠たくなって、眠りに落ちる。いや、眠りたくなる絵本がある。その名も『おやすみなさいのほん』。

お母さんがベッドの脇で、あるいは添い寝して、ゆっくりゆっくり読んであげればお終いまで行かぬ内に寝息を

たててしまうかも。静寂、穏やか、そして何より、安心感がある……。ぼくは子供を心安らかな眠りに誘う

この絵本『おやすみなさいのほん』を、この種の中のBEST OF ALLと思っている。

日が沈む。外は暗くなり、家々に明りが灯る。動物達はみな眠る。子供たちも……と、構成は簡明。

リトグラフによる素朴で温かい絵が素敵だ。”眠たい動物達”を描写すれ詩が美しい。(石井桃子の訳もいい)

たとえば、こんな調子だ。 「ことりたちは みな / うたうことも / とぶことも / たべることも やめます。/

そして あたまを / つばさの したに かくして / ねむります。/ ねむたい ことりたち / ( / は改行 )

ことりの次はさかな、ひつじ、さる、らいおん、かんがるー、こねこ、うさぎ、はち、りす、……そして、こどもたち。

「こどもたちは / くちぶえも おはなしも やめます。/ そして おいのりをして / ふとんに はいり /

ねむります。/ ねむたい こどもたち。」 それぞれのページの最後の一行は、すべて段落をあけ、「ねむたい○○」

となっている。

完璧な絵本!絵が良くて、詩が良くて……。そうそう、忘れてはいけない。絵本を閉じる前の、祈りの言葉……。

「かみさま / あなたの けものや / うたう ことりたちに / しあわせを めぐみ / ものいえぬ / ちいさな

ものたちを / おまもりください。」…………心に染みるではないか。

やさしさが、愛が、ぎっしり詰まった珠玉の絵本、ぼくの大好きな一冊。

マーガレット・ワイズ・ブラウンとジャン・シャローの紹介および、絵本『ちいさなもみのき』、『どこへいってた』

(絵はともにバーバラ・クーニ-)は、改めてとりあげます

9,『かたつむり みつけた』・『くつくつ みつけた』

Harper & Row,ublishers、Inc. New York

■SNAIL WHERE ARE YOU?1962 ■ONE、TWO,WHERE‘S MY SHOE1964

(日本語版は1987年出版された)

■絵本『かたつむり みつけた』・ 『くつくつ みつけた』

文字がないか、あってもほんのわずか、の絵本がある。「文字なし絵本」は、ほとんど絵だけで話を

進めるわけだから、当然複雑なストーリーはない。必然的にイラストは単純化され、わかりやすくなって

いる。ともすればパターン的になりがち。幼児の認識絵本(これはリンゴ、これは汽車、これは星、

これはゾウさん……)ならまだしも、大人の鑑賞にも耐え得るものとなると限られてくる。

トミー・アンゲラーの『かたつむり みつけた』・『くつくつ みつけた』の2冊は、アイディアのみならず、絵も

構成も見ごたえ十分。ひっぱり出して見るたびに、ぼくは「クスッ」とする。そして感心させられるのだ。

トミー・アンゲラーは『エミールくんがんばる』・『へびのクリクター』・『キスなんてだいきらい』(文化出版局)、

『魔術師の弟子』・『ゼラルダと人喰い鬼』(評論社)など、日本でも多数出版されている人気絵本作家。

(1931年フランスのストラスブールで生まれ、1956年アメリカに渡る) 絵本はもとより、現代文明を

批判した風刺画集、漫画、イラストの分野でも活躍している。

『かたつむり みつけた』は色んな絵の中にある、カタツムリの貝殻の形を探させる。(『くつくつ

みつけた』では、くつの形を見つける)カタツムリの貝殻の渦巻き”グルグル”は、うまい具合に絵に

溶け込んでいる。隠されているというより、”グルグル”で絵が成り立っているとさえ思えてくるから

不思議だ。

一例をあげると、 グルッと巻いたゾウの鼻、波頭、芸人のかぶりもの、羊の角、オウムの目、玉乗り

するブタのしっぽや傘の柄。たばこをふかす紳士の髭、椅子の肘掛、もちろんたばこの煙も。さらには

フィギュアースケートがつけた氷上の渦巻き……。みんなグルグル。グルグルだらけ。カタツムリの

グルグルのオンパレードだ。

絵本は2作とも、始めのページとお終いのページを除いて文章(言葉)がない。絵だけの構成だが

、初めの問いかけ『かたつむり みつけた』では「かたつむり どこ?」が、また、『くつくつ

みつけた』では「くつくつ あれ、ぼくのくつ?」の言葉が利いていて、読者を迷わず導いて行く。が、

ニヤリとさせるし、本当にユーモラス。時にシニカルな笑いも誘う。それも、単純で力強い絵、構成の絶妙さ

によるものである。もとより文字がないのだから、幼児から大人まで楽しめる。

ストーリーがなくとも、実に絵本らしい絵本だ。絵が物語る……、絵に力があり、絵が語ってくれれば、

それ以上、何を望もう。

|

通信手段が郵便からメールへと替わってきた。簡便、速さは認めるが、 |

TASHA TUDOR |

ターシャ・テューダーは1915年生まれのアメリカを代表する絵本作家。かつては |

|

|

ヤーノシュ 『ヨーザと魔法のバイオリン』「Joshua and the Magic Fiddle」

|

|

ウクライナ民話 『てぶくろ』 エウゲーニー・M・

|

|

ヤーノシュ 『おばけリンゴ』 福音館書店 1965 |

ヤーノシュは1931年生まれ、ドイツの人気作家。グワッシュで描かれた一見稚拙 |

『火事』 詩/ウラジーミル・ |

ロシアの絵本『火事』は、「幻のロシア絵本1920年代展」(2004年7月3日ー9月5日 |

1,たんじょうびのプレゼント(ブルーノ ムナーリの仕掛け絵本)

『たんじょうびのプレゼント』 『どうぶつはいかが』 『ぞうのねがい』

|