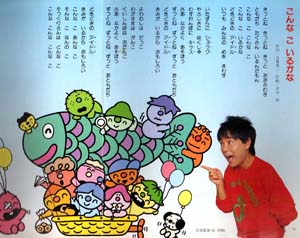

★お待たせいたしました! ”こんなこいるかなワールド” さあ、出発進行で-す。

牛乳パックを使った水遊び玩具。材料はパック、割り箸、ストロー、ビニールテープ。

上の写真は、2月に行ったコンソーシアム大学「親子で実践遊び学ーーー作って遊ぼう!」で

クルクル水車で遊ぶ子どもたち。お母さんの中には黒板に描いた”作り方”を熱心にメモする方も。

水遊びやお風呂で楽しめるこの玩具は、作り方も簡単で壊れない。おすすめだ。

身の回りにある廃物品の利用。今回はCD。どこの家庭にも一枚や二枚はあるだろう不要になったCD(CD・R、DVD)を

使ってのコマ作り。材料はCD一枚とビー玉。ビー玉をCDに接着するだけの簡単さ!誰にも出来る!これが実に優れもの。

よく廻る。一分間は当たり前に廻り続ける。。色紙を貼り合わせたり、模様を描いた回転円盤をセットすれば更に楽しい。

学生は回転円盤のデザイン(同心円、渦巻き、放射、格子、ドット、イラスト…・等)を多種制作させるが、コマ本体は

市販の物を使う。ただ、いつものことであるが「応用力」は要求する。身近なものを使ってのコマ遊びを考えさせる。これが

大事。その一アイディアとして「CDゴマ」を紹介する予定。

ビー玉に持ち手(ぼくはマジックインキのキャップを利用)をつければ廻しやすいですよ。(写真の黒い取っ手)

ゼムクリップが二つあれば何処でも簡単にできる手品。クリップを二個帯状の紙に挟み左右にサッと引けば、

不思議不思議、クリップは繋がっている!何度やって見せてもよい。種も仕掛けもないのに、見る者の首をかしげさせる。

クリップの挟み方にポイントがある。帯をU字形にして止めるのがコツ。

この簡単手品を「こんなこ」に応用したのが「いつもいっしょ、二人はなかよし」。やだもんや、たずらを取り付けたクリップを

紙に仕掛け、声を出して演ずる。「いつもいっしょ」 → 「二人はなかよし」といいながら、サッと勢いよく引く。子どもに声を

出してもらい演ずれば効果的。楽しい手品だ。

転がして遊ぶ。傾斜を調節してゆっくりゆっくり……!軌道をはずさずゴールまで。これがなかなか難しい。

円盤に描く絵はキャラクターのほか、うさぎや魚を二匹からめるようにデザインしても面白い。

”軌道”は牛乳パックを繋げて作るが、ぼくはベニア板で180センチのものを6個製作した。幾人か並んで

転がし競争させる。「クルリンリン」は、いかに早く到着させるか。又は誰が最後までゆっくり時間をかけたか、

勝負は色々考えられる。

お面の目の穴の位置は大体決まっている。プラスティックの玩具お面の「やだもん」「たずら」では

目の位置に小さな穴が開けられている。

キャラクターの表情を壊さぬよう、(目の位置は変えられないから)お面(中央写真)は鼻を緑色のPP

で

制作した。鼻の穴から見手入ることを、誰も気づかない。

右写真は キャラクターのペーパーチェーン。左右相似形が基本。ここではサンプル的に4体を

連ねたが、同じものをいくつもつなげても面白い。授業(造形表現活動Ⅱ)では壁面構成の

アイディアとして取り上げた。白ボール紙でゲージを作り量産する。

材料 牛乳パック、両面テープ。

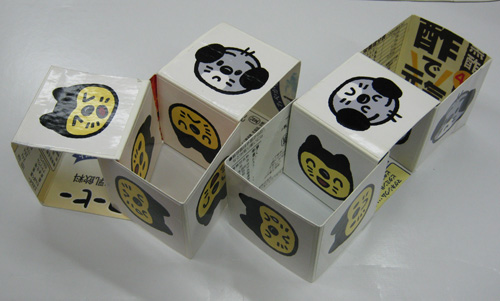

牛乳パック(熱湯を通し乾燥させる)を丁寧に裏返す。7センチの輪を3個作り鎖状に繋げる。差込みキューブを

作り、ペロ(又はミャー)を描く。キューブをばらし、ミャー(又はペロ)を描く。

遊び方 キューブをばらして、『 「ペロ」または「みゃー」を作って!」 』 これが意外と難しい。コツが分かれば簡単だが、

慌てるとパニック状態になるから面白い。慣れれば、直ぐ出来るようになる。

材料(TOY一個) 牛乳パック4個 (カートンにカートンを差し込む。それを二つ繋げる)

このTOYは一昨年のオープンキャンパスで披露した。学生が授業で作らせろと催促。しかしながら、

そう言いつつも、学生は、牛乳をよう飲まないからカートンを一人4個持ってくるのも大変そう。

仕方なく必修科目の「実践遊び学」ではなく、選択科目の「”楽習う絵画造形活動”」(受講生が減る)で制作させた。

箱がパタパタ回転し、キャラクターが変化していく。不思議さ、面白さに満足そうにはしゃいでいた。作り方を記した

レジュメは毎回渡すが、配るのは授業の終わり頃だ。

マニュアルに頼るな、ぼくが作るのを見ていろ!いつもぼくは”実演”する、やって見せる。デパートの実演販売員だと言った

学生がいた。そうだ、そのとおり。わかりやすく、おもしろくやって見せる。商品は売らないけどね。

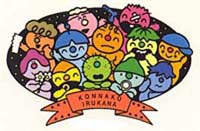

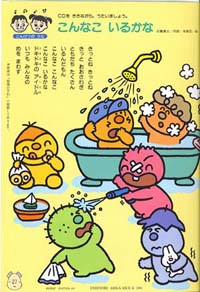

特別な材料を使わずにできる『こんなこいるかな』の玩具を紹介するページです。第一回めは「舌だしこんなこ」です。

ここでは6人だけですが他の仲間も、寂しがるといけないから、名前を書いておきますね。

知りたがりやの<なあに>、いつも親切な<はっぴ>、まねっこの<まねりん>、あいでぃあまんの<ぴかっと>、

笑いんぼうの<げらら>、頑張りやの<がんがん> (本来は表記は”しりたがりやの””がんばりやの”と、すべて

平仮名ですが本コーナーでは可読性を考え、漢字を使います)

TOY 上部の持ち手を上げたり、離したりするごとに表情が変わります。

パチンと言う音、手ごたえがあります。笑ったり、泣いたり、むくれたり……。こんなこ達が勢ぞろい!!!!!

さあ、作ってあそぼ!あそぼ!あそぼ!!!

「アトリエだより/絵本的生活日誌」へ

「アトリエだより/絵本的生活日誌」へ材料(TOY一個) 牛乳パック一個半、ゴム輪2本、フエルトペン(太)黒、色、

不思議不思議……こんなこが、クル、クル、クルと回転、キャラクターが変わって行くよ。

キューブはすべてつながっており、…感触もパタ、パタ、パタと小気味よいのです。可愛いよ、とっても!

材料 牛乳パック8個 カートンの底部を正方体にカットし二個差込みキューブを作る(キューブ4個にカートン

8個使用と贅沢だが、こうすることにより強度が増す)

今後、ぞくぞく登場します。お楽しみに!

こんなこ いるかなの絵本は「絵本リスト」の頁へ

こんなこ いるかなの絵本は「絵本リスト」の頁へ

■こんなこいるかな・・・・・・100人に100の個性、1000人に1000の輝き

『こんなこいるかな』は、NHK教育テレビ「おかあさんといっしょ」で放送された1分足らずのアニメーションです。 キャラクター一人一人の性格表現を強調したお話で、1986年から十数年にわたって放送されました。のちに、 「母と子のテレビ絵本」でも、よりストーリー性の高い作品を制作、放映。絵本も多数出版されました。 登場する12人の子には、それぞれ性格や感情、行動を表すキャッチコピーがあります。 「いやだいやだのやだもん」「いたずらっこのたずら」「がんばりやのがんがん」………。 性格を際立たせるために、「こいぬのペロ」と「こねこのミャー」の二人をニュートラルな存在に設定。 話はすべて、個性的なキャラクターと無性格または優等生的な「ペロ」と「ミャー」で構成さています。 人はみな同じではない。いろんな性格や特徴をもっている。「だから楽しいんだ」と、ぼくは、アニメ、絵本、 雑誌を通じてくりかえし表現してきました。顔や体や性格が違うのは当たり前。よい子、悪い子なんて考えも しない。ただただ、いろんな子がいるんだということを、ユーモラスなストーリーでおおらかに描いたのです。  たとえば「こわがりやのぶるる」は、たいへんな怖がりやさん。でも、けっして臆病ではありません。むしろ 好奇心旺盛な積極的な子に設定しました。おばけが怖いくせに、おばけの絵本が大好きで「こわいよー!」って ふるえてる……というふうに。「こんなこいるかな」が子どもたちに受け入れられたのは、しくじっても、いたずらしても 叱られない、のびのびと遊びまくれる「解放区」をそこに見つけ、共感,安堵したからではないでしょうか。 子どもにとって「安心感」は、きわめて重要なキーワードであると、ぼくは思います。 もちろん人の性格はそんなに単純なものではありません。でも、単一の性格でわかりやすい「こんなこいるかな」 の仲間に、子どもたちは自分と似た部分を発見したり、優越感を感じたりしているのです。 自分以外の人や、社会へ眼をやる最初の一歩……。これも、「こんなこいるかな」のテーマでした。 子どものあるがままの姿を認めてあげて、個性の萌芽をじっと見守ってあげたいですね。長い目で。有賀忍 『げんき』2006年6月号より(講談社) |

|

・キャラクター「こんなこいるかな」は |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ぽっけ …わすれんぼう

|

|

|

|

|

ぽいっと…ちらかしや

|

|

|