|

|

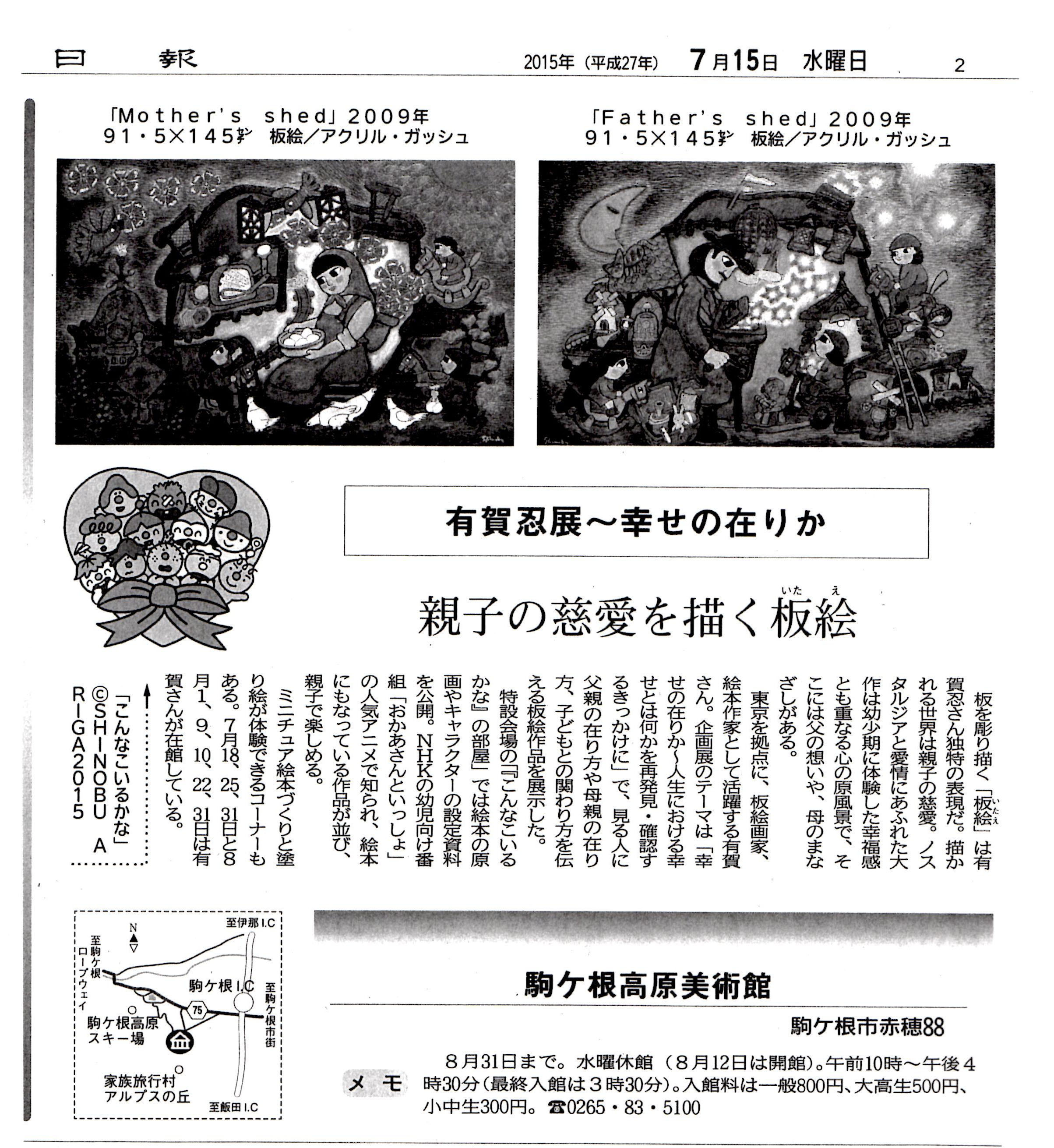

■有賀在館日の変更

下記在館予定日のうち7月31日(金)はキャンセルいたします。仕事の都合で美術館には参れません。

あしからずごご了承ください。申し訳ございません。

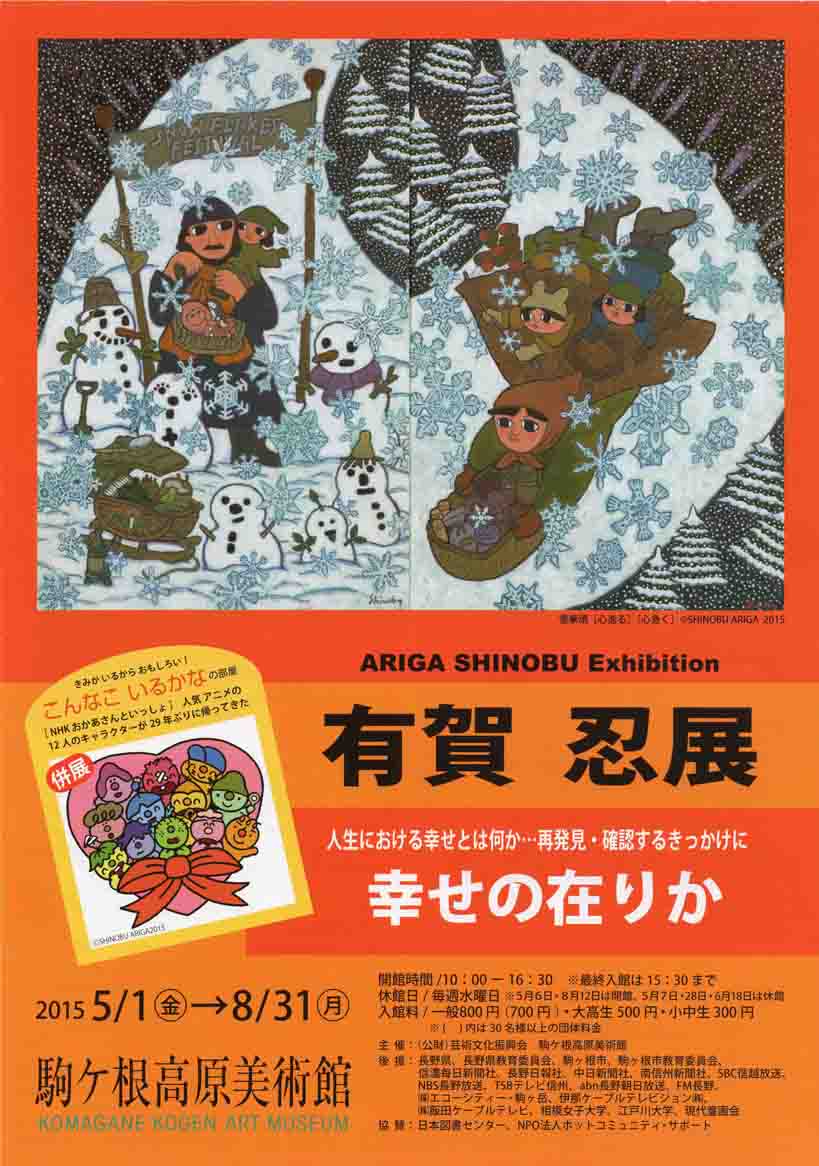

■有賀忍展 駒ケ根高原美術館 KOMAGANE KOGEN ART MUSEUM

5月1日(金)~8月31日(月) 10時~16時30分 入館は15時30分まで

●5月 1日(金) 2日(土) 16日(土) 29日(金) 30日(土)

●6月 6日(土) 20日(土) 27(土)

●7月 11日(土) 18日(土) 25日(土)

●8月 1日(土) 9日(日) 10日(月) 22日(土) 31日(月)

※予定です。ご確認ください。赤字は追加です。

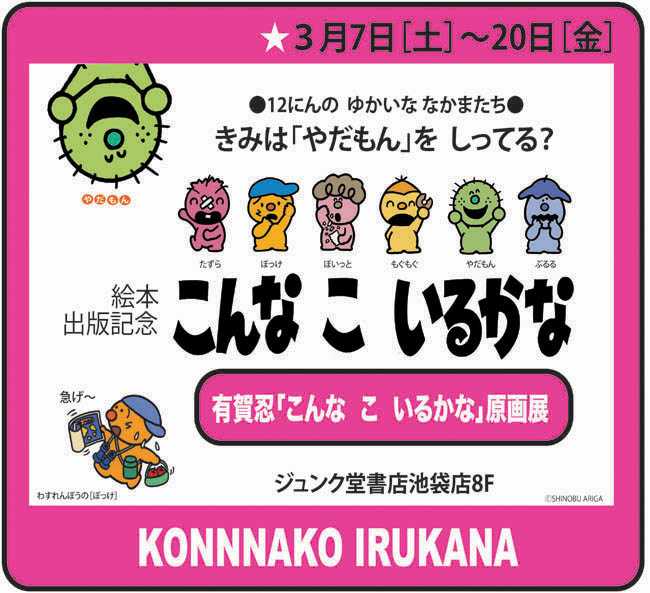

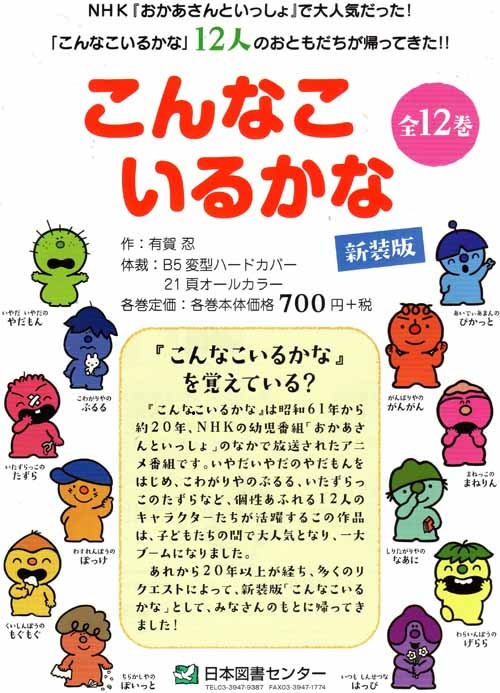

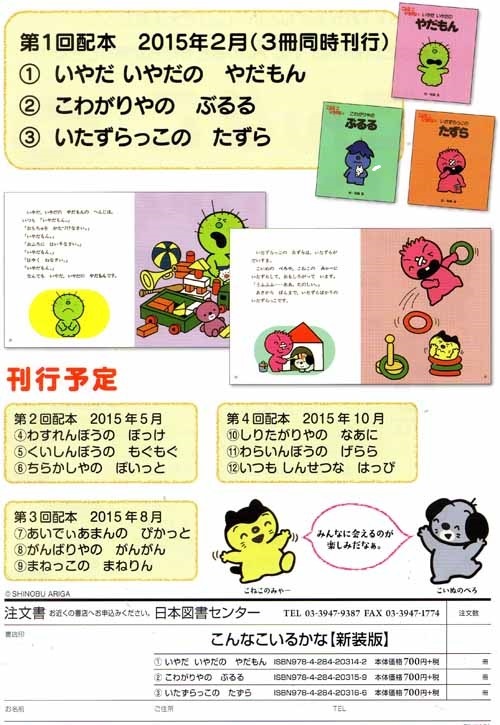

■新装版『こんなこいるかな』出版記念 絵本原画展

●会期:3月7日(土)~20日(金)

●会場:ジュンク堂書店・池袋店8F

■新装版『こんなこいるかな』出版記念 絵本原画展

●会期:3月7日(土)~20日(金)

●会場:ジュンク堂書店・池袋店8F

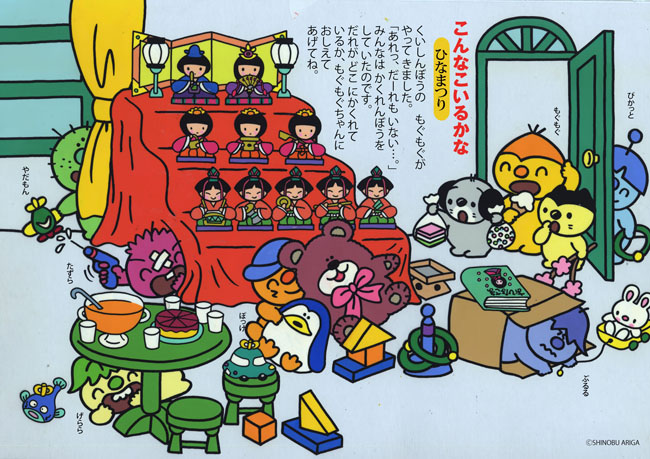

■3月3日は ひなまつり

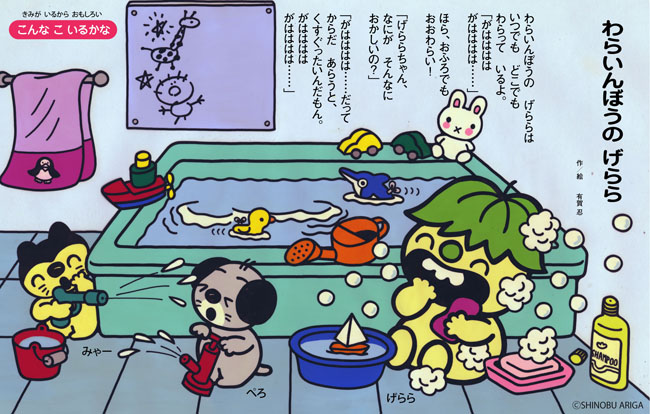

■おふろって いいね

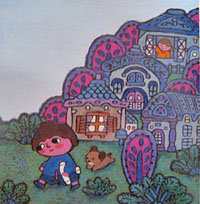

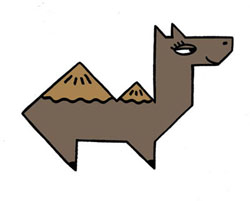

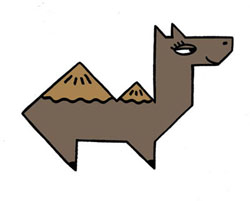

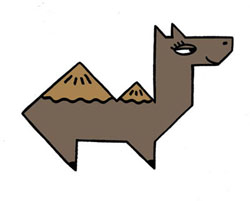

■きみが いるから おもしろい![こんな こ いるかな]12人のなかまたち

《ふねが でるよー!》

■バレンタインデー chocolateだいすき!!!!

■板絵『あげる』 F3号

|

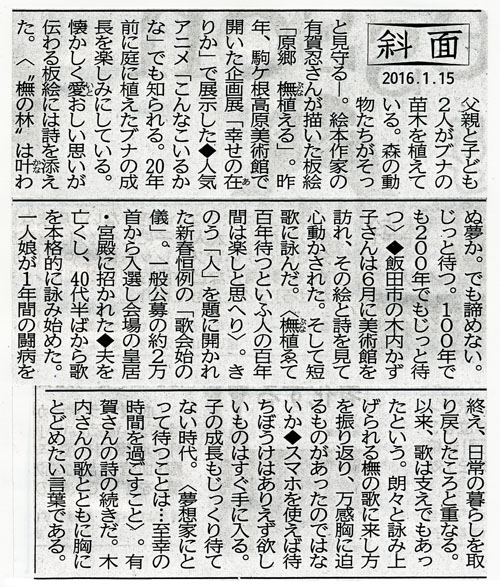

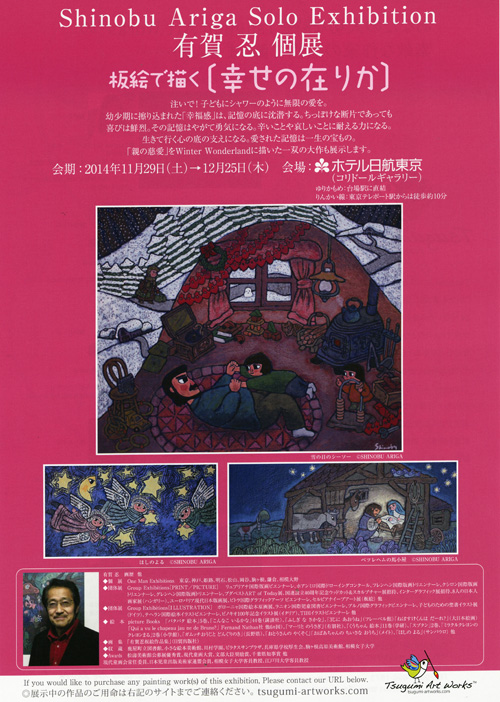

●有賀忍個展「幸せの在りか」

|

| 2月のアトリエだより |

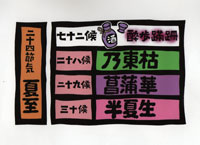

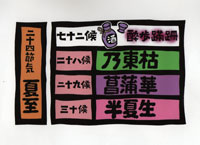

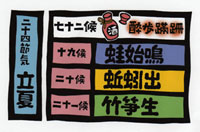

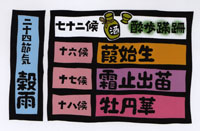

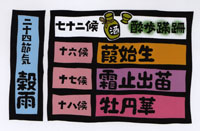

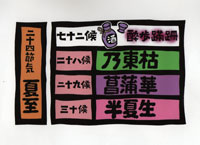

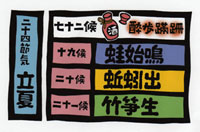

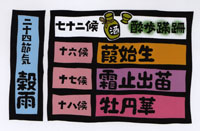

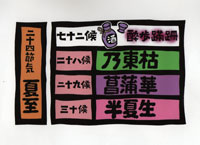

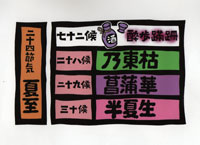

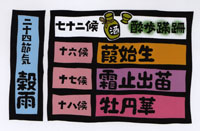

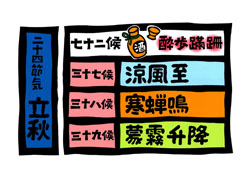

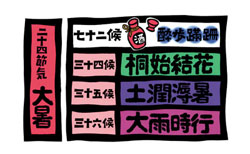

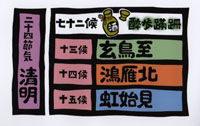

■二十四節気 <雨水> 七十二候 (四候.五候.六候)

|

雨水は2月19日 (3月6日は啓蟄) ・四候 (2月19日) ・つちが うるおいおこる 土が湿り気を帯びてくる ・五候 (2月24日) ・かすみ はじめて たなびく 春霞がたなびき始める ・六候 (2月29日) ・そうもく もえうごく 草や木が芽吹き始める |

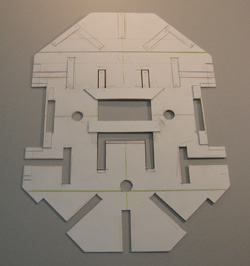

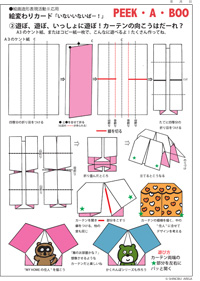

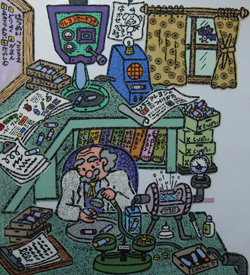

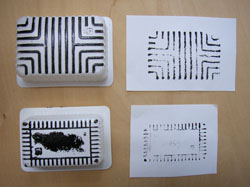

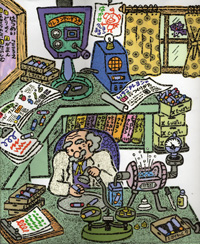

■ゲージを作る

・ゲージ(型紙)6個 ・ゲージを使って切った牛乳パック ・ミルクカートンキューブ(未完成品)7×14 /

7×7

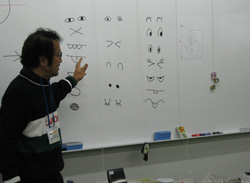

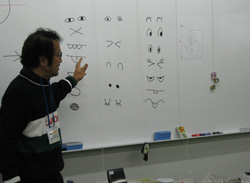

小学校の図工展(開催前日の教員お披露目日)を見る。小学校の図工の教諭の解説を聞きながら会場を回った。

一年生から三年生までは、自由に制作した後がはっきり表現に現れていた。

一年生の自分の等身大の体を模造紙に描いたものは、本当にすべて子どもが独力でやったかどうかと、

首を傾げさせるくらいの迫力。それにしても、余りに整いすぎているのが気になって仕方なかった。

同じテーマで描かせた絵でも、バックの処理が均一化。ベタ塗りが徹底しており、白い紙そのままが

全くないのも不自然。指導の難しさをあらためて考えさせられた。小学生全員の旗が校庭に翻っていたのはよかった。

また、寄席小屋が設けられていて、落語を数名が演じるとのこと。これは凄い自己表現!是非とも聴いてみたいところだが、

今日は一般公開前日であり叶わず、残念だった。

研究室に戻り、寸暇を惜しんでミルクカートントイ製作のためのゲージを作った。演習室の机の数に合わせて6個。

牛乳パックは素材としてよく用いるが、様々な玩具等製作の時間を効果的に使うため、ゲージが必要となる。

今日作ったのは7×14センチのキューブブロック製作のためのゲージ。これがあれば、大量のキューブを簡単に

作ることが出来る。カットした時間は創作表現のほうに活かす。学生に言い続けていることは「何でも大量に作ってみろ!」

一個や二個じゃだめ。ぼくは”馬力”をもって演じてみせる。「このおじさん、何、力んでいるの!」冷ややかな視線を

感じないわけではないが。そんなこと、どうでもいい。ぼくは作ることが好きだから、全く苦にならない。

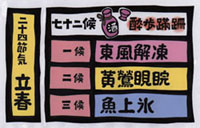

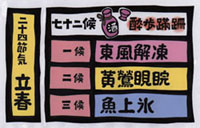

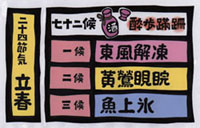

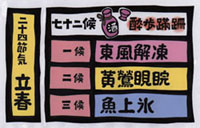

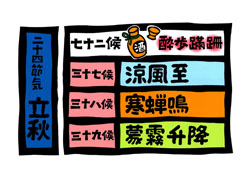

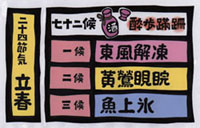

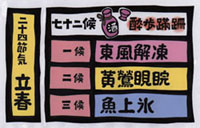

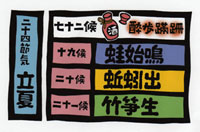

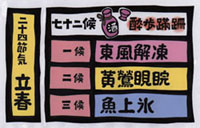

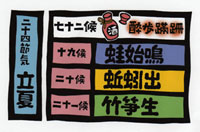

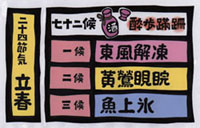

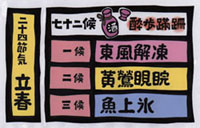

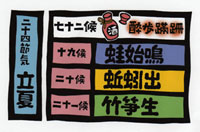

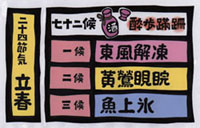

■二十四節気<立春> 七十二候(一候.二候.三候)

|

●立春は2月4日 (雨水 2月19日) ・一候 (2月4日) ・とうふう、こおりをとく 春風が吹き氷を解かす ・二候 (2月9日) ・うぐいす、なく 鶯が鳴き出す ・三候 (2月14日) ・さかな、こおりにあがる 魚が氷の間から姿を現す |

・枯れ葉は腐葉土作りに利用する。円形の井戸囲いの中に放り込んでおく。井戸枠の下に設けた

取り出し口からは、真っ黒いいかにも養分たっぷりの腐葉土が顔を見せている。

・今日買ったもの: ジャーマンカモミールの苗20鉢(一鉢80円、寒風の下では、誰も見向きもせず)

植物名札製作用木っ端(何かを切り抜いた後の半円形の廃材。一束10枚120円を5束)

小鳥の水飲場用鋳物容器

・今年はモグラが我が物顔であちこち土の山。モグラ退治機の電池は切れていた。電池はあっても、そう効果は

なかったけど。悩まされるのは、ヘビ(ヤマカガシ。以前マムシも出た。アシナガバチに、さらには恐いスズメバチ……夏の

招かざる客だ。)小鳥の声の中に身を置くのも、恐々……ということも。

■額を製作

10号二枚、4号一枚つくる。サンダーをかけ、ペイントは10回重ねた。10号一枚は絵も完成しており、完全に乾燥し次第額装する。

・写真手前の丸太は、新しいもの。3個は大学の研究室で使用中。 ・小石に顔を描いた

■鳩山枯野原、ロウバイ蕾を開き北風の中、黄色を誇っている。

・ロウバイ。質感は蝋細工!

・ブナの木が好き。葉をなかなか落とさない。

今、冬芽鋭くとがり、春の準備中。

芽

| 1月のアトリエだより |

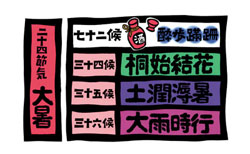

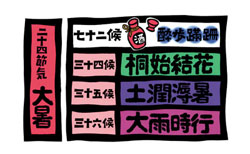

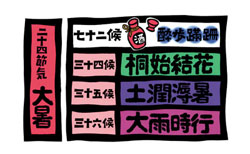

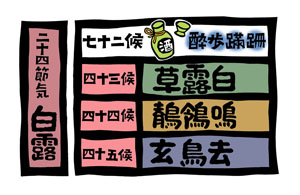

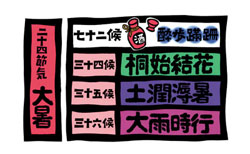

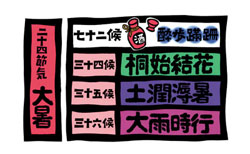

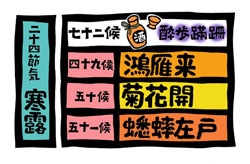

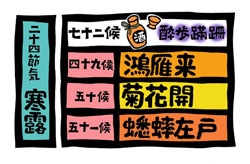

■二十四節気 <大寒> 七十二候 (七十候.七十一候.七十二候)

二十四節季の大寒。七十二候の末候は文字どおり七十二番目、おしまい。めぐる季節。時の流れの早さよ。

一分一秒の無駄も許されない。内省の日々だが、見つめて、突き詰めて、出来る限り正直に、自己表現。

”出来る限り”に甘さが露呈。ただ、「純度がすべて」……この尺度は、脳裏にはびこる”監視人”が常に攻め立てることにより、

かろうじて「思いの羅針盤」として機能している。

|

●1月2日は大寒 ・七十候 (1月21日) ・ふきのはなさく 蕗の花が咲く ・七十一候 (1月25日) ・みずさわあつくかたい 沢の水も寒さに氷る ・七十二候 (1月30日) ・にわとりとやにつく 鶏が卵を抱く |

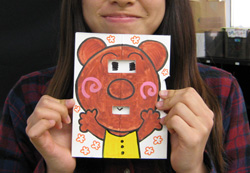

■卒論指導①

卒論指導に時間をとられる。テーマが絵本制作ということで、ゼミ生ではない学性の指導がぼくに回ってきた。絵本を

卒業研究に選ぶ学生は他にもいるが、実際に制作となるとしり込みをしてしまうのだろう。ただ絵本を制作するのなら、

受けなかったかもしれない。”子ども参加型絵本”に挑戦したいといわれ、アイディアを提案。紙芝居形式にパネルシアターの

要素を加えた、おもしろい仕掛けの作品制作をめざした。肝心のお話は「食育」。勿論面白くなければ意味がない。”学び”の

部分は表に出さず、楽しめる内容であること。学生のやる気に期待したが、就活で、取り掛かったのが遅く、時間との戦いとなった。

■二十四節気 <小寒> 七十二候 (六十七候.六十八候.六十九候)

|

●小寒 1月6日 ・六十七候 (1月5日) ・せりさかう 芹が青々と生える ・六十八候 (1月11日) ・しみずあたたかさをふくむ 泉に温かさが残っている ・六十九候 (1月16日) ・きじはじめてなく 雉がメスを求めて鳴く |

キャンパスの銀杏並木。とうに葉は散り落ち、梢が空にくっきり。彼方を雲が流れていく。枝間を過ぎるのを見ていた。首が痛い。

足元には、今まだ落ち続けているギンナンが転がる。ほとんどは容赦なく潰されていくけれど。学生は避けて通ることもしないのか。

晦日の頃、すっかり降り止み、ギンナンはすべて落ち尽くしたかと思った。そう言えば、昨年も一昨年もそうだった。枝から容易に離れず、

ずうっと、”へばりついて”がんばるギンナンがいた。ギンナンの塊が、梢の先で震えている。今日は、ことし一番の冷え込みだ。

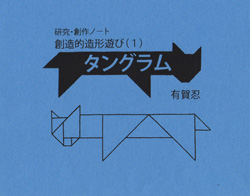

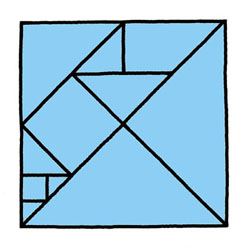

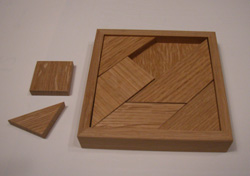

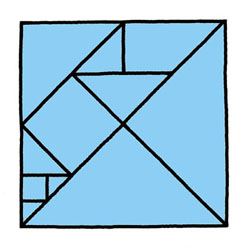

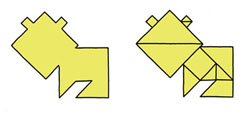

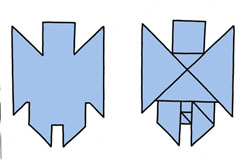

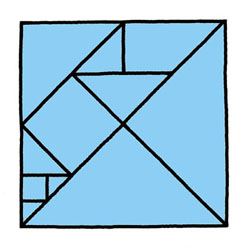

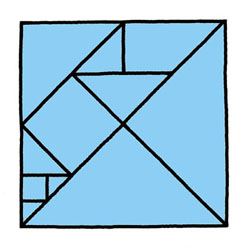

授業開始。「絵画造形活動Ⅱ・応用」 課題 「11片タングラムの自由表現」。時間があれば「絵変わりカード」アイディア研究。

| 12月のアトリエだより |

■鳩山は冬景色。枯れ葉で埋め尽くされる

アトリエの周りはすべて枯れ葉で覆われた。この間まで鬱蒼と茂っていた木々は裸。空が広がり明るくなった。

ブナの木だけが薄茶色の葉をまだ落とさずにいる。風に飛ばされまいと、しわしわの葉の塊がしがみつくように付いている。

枯葉を集めて井戸を改造した腐葉土枡へ運ぶが枡はすぐ満杯。諦めた。「一面枯葉の野」に与すパワー不足だ。

創作行為とはことなるが、草取りや枯れ葉集め……これらは、妙に楽しい。いえ、楽しいとは違う。何も考えない時間を

すごす嬉しさかなあ。

■二十四節気 <冬至> 七十二候 (六十四候.六十五候.六十六候)

ノロウイルスか、風邪か。張り切ろうにも力がでない。普段から低体温で、一寸でも熱っぽいと頑張ろうにもだるさには抗えずダウン。

今年も無事に乗り切ったかと油断したわけではないけれど、この暮れ、最後の仕事にブレーキがかかる。とはいえ、しがみつくように

ダラダラと作業。 熱が引いて、即コートへ。鈍った体に喝を!荒療治!………無謀なり。

|

12月22日は冬至 (1月6日は小寒) ・六十四候 (12月22日) ・ふゆ しょうじ なつかる 冬生じ夏、枯る ・六十五候 (12月27日) ・しか つの おつる 鹿角落つる ・六十六候 (1月1日) ・ゆき わたりて むぎ のびる 雪下りて麦のびる |

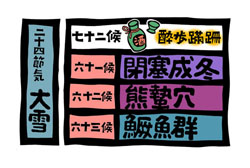

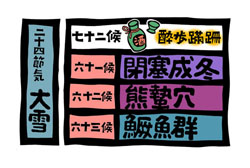

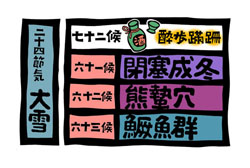

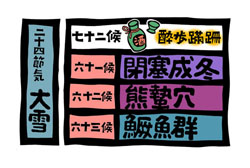

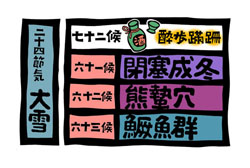

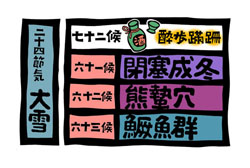

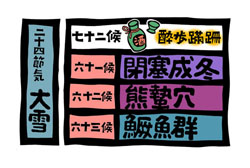

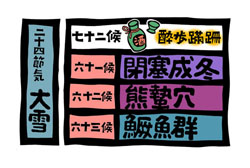

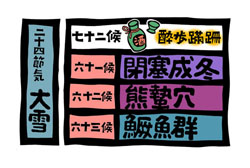

■二十四節気 <大雪> 七十二候 (六十一候.六十二候.六十三候)

師走になり、日が過ぎるのが一入早く感じられる。毎年のことだが……。追いかけられているようだ。追いかける位の

心の余裕がほしい。アクセク、バタバタ、アタフタ……で、今年も暮れそうだ。 嗚呼。

|

12月7日は大雪 (12月22日は冬至) ・六十一候 (12月7日) ・そら さむく ふゆと なる 天が塞がり冬となる ・六十二候 (12月12日) ・くま あなに こもる 熊が穴に入って冬眠する ・六十三候 (12月17日) ・さけ うお むらがる 鮭が群れをなして朔上する |

■寒さものともせず(ウソ、大強がり)テニス

昨日は冷たい雨。幼稚園講演会。会場は100名を越し満員だったが、冷え冷えとしていた。終了後のサイン会では、足元が冷たく

膝をすりあうようにした。寒かった。

今日は曇り。オムニコートは湿っているだろうが打ちに行く。メンバーはぼくより高齢な方が多い。それも、週一のぼくと違って、

週三、四回はプレーしている兵ばかり。捻られるのを覚悟の上参戦!ただ時間を気にせず打ってみたい。忙しないなあ。

■鳩山は落葉の季節。”目の幸せ”紅葉もおしまい

モミジは峠を越えた。サクラはすべて葉を落とした。ブナの茶葉、カシワ、モクレンの薄茶色……、あたりは茶色に染まっている。

中で鮮烈な赤色を留めているのがハゼだ。植えてよかった。来年はもっと植えよう。ローズヒップ、ブルーベリーの葉も。

雨に洗われて秩父の山並みがくっきり見える。日差しも柔らかく、のんびり……としたいところだが、仕事仕事!

描いている10号の絵を二枚直しをいれる。フレームの製作にも着手。手を洗う間もなく車上の人。慌しい。よくないなあ……。

■師走……キャンパスを走る……アタフタ アタフタ

授業はいつも時間が足りない。演習科目のつらいところだ。準備や試作で休む間もない。研究室に来訪者があれば、昼飯抜きとも

なり、空腹と戦いながらの教室。この季節も汗びっしょりで、キャンパスの風が一入冷たく感じる。気力で持っているのだろうが、

おかげでメタボとも無縁、カゼ菌も寄り付かず元気。(多分に、やせ我慢)

■小石に絵付け 3

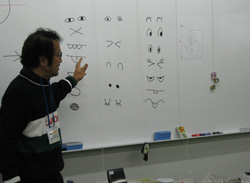

・ジェッソ(下地剤)を塗り描く。顔、顔、顔…… ・人面石 ・拾った(顔が描かれていた)石

| 11月のアトリエだより |

■小石に絵付け 2

紙芝居《やさしいこころ》に添えて配ろうと、小石に登場人物”おにぎりん”の絵を描いた。

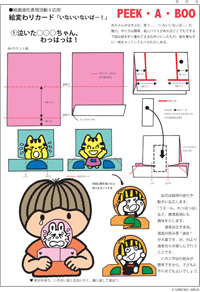

今日の授業は先週に続きPEEK A BOO……「いないいないバー」は幼児が好む遊びの一つ。紙一枚で2場面、4場面

変化するカードを制作した。仕組みは簡単。学生は思い思いのイラストを描く。シンプルなものほど応用性がある。遊び方も

工夫できる。スイッチを入れたらお終いのICを使った高価な玩具より、やはり手づくりだ。工夫の余地があるかないか。

想像力と創造力を育む遊び、玩具とはどんなものかを学生には考えさせたい。

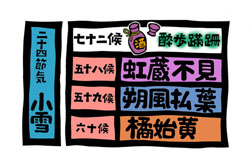

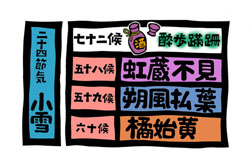

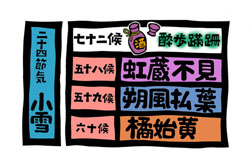

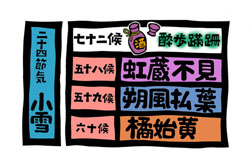

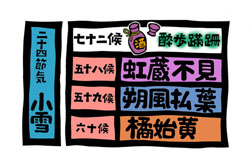

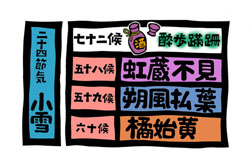

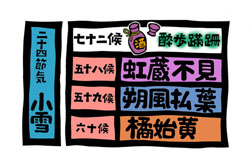

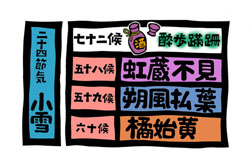

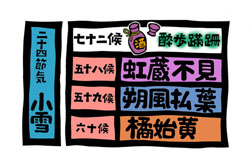

■二十四節気 <小雪> 七十二候 (五十八候.五十九候.六十候)

|

11月23日 小雪 (12月7日 大雪) ・五十八候 (11月23日) ・にじ かくれて みえず 虹が見えなくなる ・五十九候 (11月27日) ・きたかぜ このはを はらう 北風が木の葉を吹き払うようになる ・六十候 (12月2日) ・たちばな はじめて きばむ 橘の葉が黄葉し始める |

アトリエまで、今日は関越高速を使わず川越街道を走る。三芳あたりのケヤキ並木の紅葉が目当て。春から夏、

街道を覆い隠すほどだった緑のトンネルは葉を落とし秋空をのぞかせていた。今年は遅いのか。黄色、茶色、赤色……の

紅葉はまだだった。このあと、一気に紅葉、黄葉がはじまり、嵐のように葉を落とすのだろう。残念だが見られそうもない。

アトリエの庭のハゼは鮮やかな紅色。ブナは茶褐色、桜、モミジ……冬の入り口、風に震え、舞い落ちる……色の饗宴、

静かな時間、心穏やかなる一時。

■小石を拾う……形を楽しみ、絵をつける

校内の駐車場の脇で小石を拾う。一つ一つ形を吟味しながらビニール袋に入れるぼくを、学生や教員が怪訝そうに見ている。

20個、30個、相当な重さだ。洗って改めて形を眺める。石に絵付けをするのだが、なんと”先客”がいた。顔が描かれた楕円形の

小石があったのだ。小学部もあり、子どもが描いたのだろう。見つけたときは、思わずにっこりだ!嬉しくてねえ。描かれた目、鼻

、口はかすれてはいたが白色が美しかった。これを描いた子と会いたいなあ。

紙芝居『やさしい こころ』を制作した。少年と作業服を着た工事現場のおじさんが登場するお話。そのおじさんの顔がおにぎり

そっくりで、少年は<おにぎりん>と呼んでいた。少年は図工の時間、小石に絵を描いた。ペンギンやカメや自動車などいろいろ。

<おにぎりん>もね。 中央の写真はぼくが作った<おにぎりん>。おにぎり形の小石は結構多い。幾つか作って、紙芝居を演じる

方に差し上げようと思う。”実物”を見て、子供たちが、自分でも作ってみようと言う気になったらうれしい。

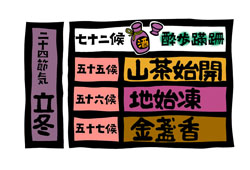

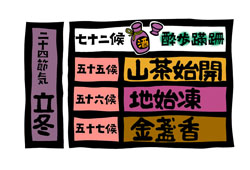

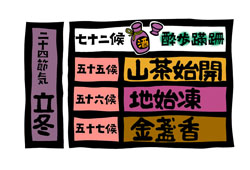

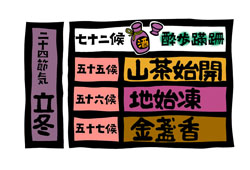

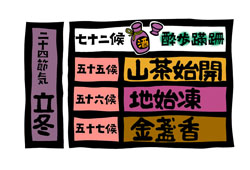

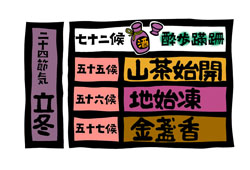

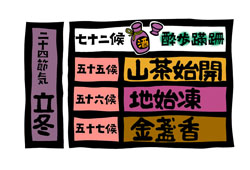

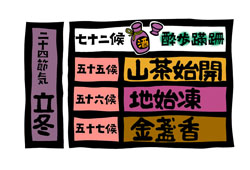

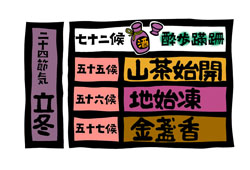

■二十四節気<立冬>、 七十二候(五十五候 .五十六候. 五十七候)

|

11月8日は立冬 (11月23日 小雪) ・五十五候 (11月8日) ・つばき ひらき はじめる 山茶花の花が咲き始める ・五十六候 (11月13日) ・ち はじめて こおる 大地が凍り始める ・五十七候 (11月18日) ・きんせんか こうばし 水仙の花が咲き始める |

■赤い実の季節

鈴なりの渋柿が熟して枝を撓らせている。ナツメが落果。サルナシも柔らかに……、

カマツカの暗紅色、カラスウリの朱赤……陽に照り映え、今 秋真っ只中。

面白い実を見つけた。見たことのない形、蔓に二十数個の赤い実の塊まりが10センチおきについている。蔓は「長い。引っ張り手繰って

根元まで近づこうと試みるが、山の斜面が崩れやすいこともあって難儀。根は深く、球根を持っていた。わがアトリエの庭で育ててみたくなり

図鑑で調べた。サルトリイバラ……ユリ科の多年草。実もそうだが、葉の脇に一対の髭があり、この特徴からすぐ名前が解った。

細いさつまいも状の球根は漢方薬「山帰来」となる。北斜面の日当たりの悪い茂みの中で育ったサルトリイバラ……大事に、といっても

似たような場所に移植、根付くよう祈った。

| 10月のアトリエだより |

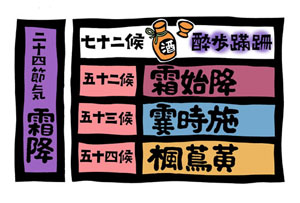

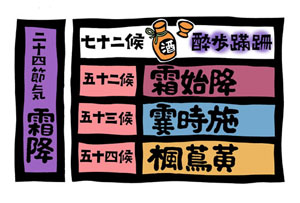

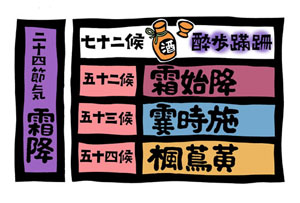

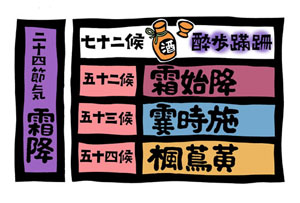

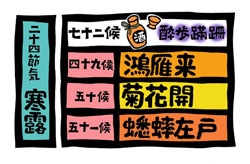

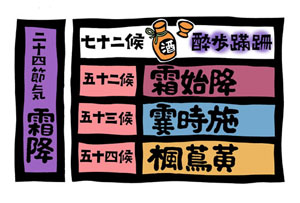

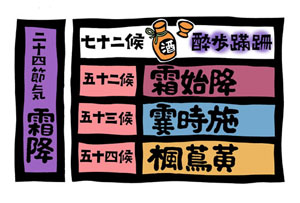

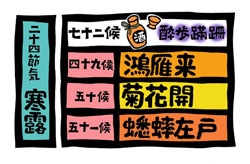

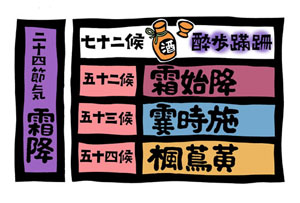

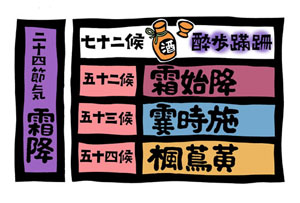

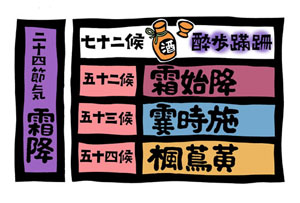

■二十四節気 <霜降> 七十二候 (五十二候.五十三候.五十四候)

|

10月24日は霜降 (立冬……11月7日) ・五十二候 (10月24日) ・しも はじめて ふる 霜が降り始める ・五十三候 (10月29日) ・こさめ ときどき ふる 時雨が降るようになる ・五十四候 (11月3日) ・もみじ つた きばむ 紅葉や蔦の葉が黄ばむ |

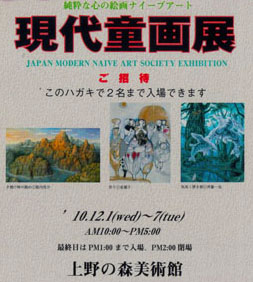

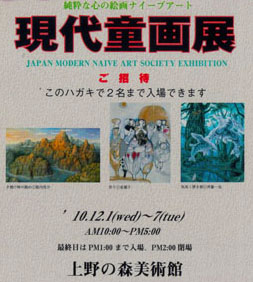

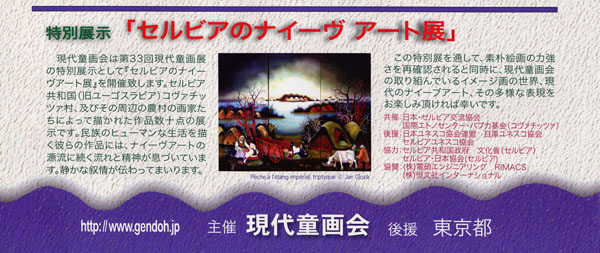

24日は二十四節季の霜降なれど、汗ばむほどの陽気。現代童画展審査に臨んだ。25日は一転襟を立てて歩く寒さ。終日、

審査会場に詰めていて分からなかったが、木枯らし一番が吹いたのだそうだ。賞の決定、推挙会議と慌しかった。

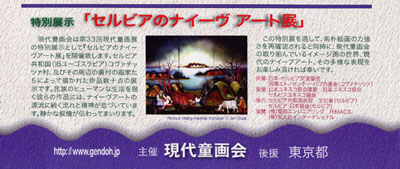

『現代童画展』第37回!ぼくも、まあよくも出品し続けたものだ。本年の目玉は、過去の大賞作品を集めての特別展示。

ぼくは第3回展で大賞を受賞したが、その作品も久しぶりに”お披露目”。ただ、会場が狭いため、『星の海』一点のみ。

『花の野』が飾れないのは残念である。

本展出品作は『星の道』。 7月の選抜展で発表した”『沈黙の闇』の後”を描く。 選抜展をご覧下さった方は、

イメージを重ねていただけたらと思う。

鳩山アトリエ、秋真っ最中。ハゼの紅葉がはじまり、パンパスグラスに絡むカラスウリが風に揺れている。こっちに一つ、あっちに一つ……

濃い朱赤が目の奥に染み込んでいく。雑草に負けずに蕾を抱いたニオイスミレを見つけた。数株集め周りを煉瓦で囲い”スミレの園”に。

イーゼルから作品を降ろし車に積み込んだ。いつもながら、アトリエ立ち去りがたし。

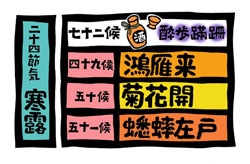

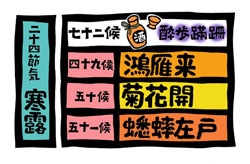

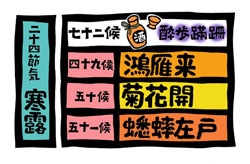

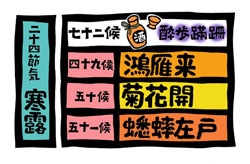

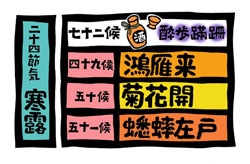

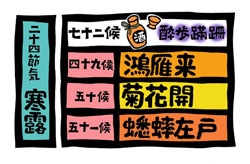

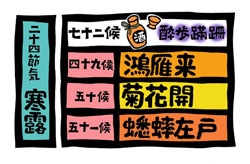

■二十四節気 <寒露> 七十二候 (四十九候.五十候.五十一候)

|

10月9日は寒露 (10月24日は霜降) ・四十九候 (10月9日) ・がん きたる 雁が飛来し始める ・五十候 (10月14日) ・きくの はな ひらく 菊の花が咲き始める ・五十一候 (10月19日) ・キリギリス とに あり キリギリスが家の中で鳴く |

現代童画展は東京都美術館が改修工事のため、本年も上野の森美術館で開催される。会場壁面の都合で30号とサイズも

制限される。大作に臨みたい気持ちも強いが、この春以降モチーフが少し変わってきており、画面の小ささはさほど気にならない。

今まで <心のふるさと……懐郷の詩> <親子・父と母・父性・幸福感>を描いてきた。今回の作品も底辺に流れるものは、

そう変わらないが、さりとて明るいものでもない。春は『沈黙の闇』。今仕上げの段階にあるのが『星の道』。絶望感の中に一筋の

光明……出発だ!それも力強く、頼もしく、矜持を……ぼくは描く。是非ともご高覧あれ。

(展覧会詳細については後日)

■キャンパスのイチョウの木、銀杏落ち始める

教室の机の間を歩き、いや小走りで回っている。コマネズミの譬どうりチョコチョコ忙しなく。声がかからずとも、その人その人

描き出すものの、ユニークな点、おもしろい所を見つけようと。見逃すまい、学生は気が付かない線の流れ、動きを。

教室の暑さは一頃とくらべ過ごしやすくはなったが、ばくは汗びっしょりだ。授業を終え研究室に戻るまでの僅かな時間、

秋の風を満喫。深呼吸して歩く。銀杏を踏まないように避けて、コマネズミは時間を惜しみながらゆっくり歩く。

| 9月のアトリエだより |

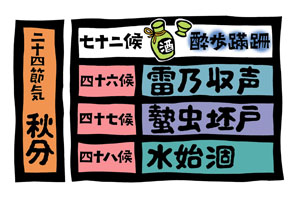

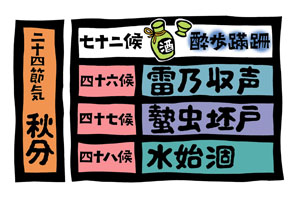

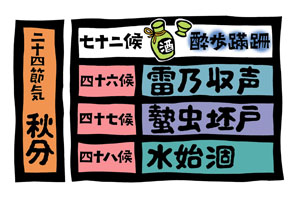

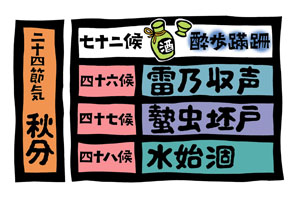

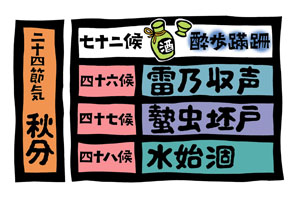

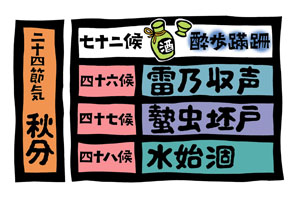

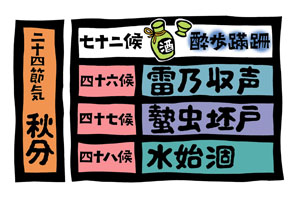

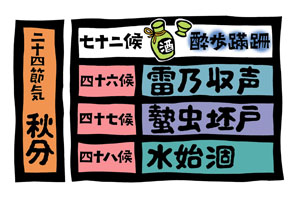

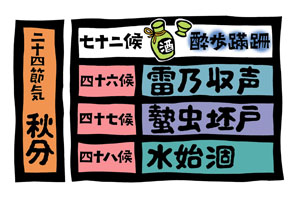

■二十四節気<秋分> 七十二候(四十六候、四十七候、四十五候)

|

9月23日は秋分 (10月9日は寒露) ・四十六候 (9月23日) ・かみなり こえを おさむ 雷が鳴らなくなる ・四十七候 (9月28日) ・ちっちゅう とを とざす 虫が地中に巣籠りする ・四十八候 (10月3日) ・みず はじめて かる 田の水を落として稲刈りの準備をする |

■鳩山、冷え込む!長袖で板絵に向かう

二日間、板絵に取り組む。

アトリエから一歩も出なかったと言うのはうそで、体、殊に目を休めるために鬱蒼としげる葉を掻き分け栗の木まで進む。

まさにジャングルを”進む”感じ。栗を拾おうにも腰高の草が邪魔して、落としても見つけるのが大変。それでもビニール袋は直ぐ

いっぱいになった。

幾種類か植えた萩は雑草に覆われてしまい目を凝らさねば小花が見えない。

自然に生えた道路沿いの柿の木には青い実が枝を撓らせている。大豊作だが残念ながら渋柿。辺りにフジバカマが咲いている。

紅葉は”ハゼが一番”と植えた苗木は雑草に囲まれながらも育っているが、葉の色はまだ緑。アトリエの窓からは見えないが、

工作部屋のわきの山葡萄の房が膨らんでいた。昨年、一昨年と実がつかず枯れたのかと……、今年ヤマブドウの苗木を求め、

近くに植えたのが良かったのかもしれない。ナツメもサルナシもよく実った。マタタビ、ムベ、アケビは葉を茂らせただけで終わった。

アケビは花を沢山咲いたので、実りを待っていたのだが……(アケビの皮のバターソテーは好きな酒肴)

「30分だけ」と予定しても、庭に出れば一時間くらいすぐ過ぎてしまう。制作に没頭も集中力のなせる業だが、自然に実を置くのは

もっともっと自然体。自分の素を丸出しにするという点で、自然に身を置くことと創造の世界に住むことは似ている。

下の田圃の主、石井さんが新米と玄米を届けてくださった。

軽四輪の助手席にはいつも満面の笑みの奥さん。アクをすくい、すくい丁寧に煮あげた栗の渋皮煮、栗の形をきれいにそのまま留めた

上品な味、見事な”作品”を持ってきてくださった。石井さんの前で、ぼくは二つもペロリ!美味い!感謝感謝!

秋の味覚、贈り物が嬉しかった。 気力充填して、仕事に戻る!

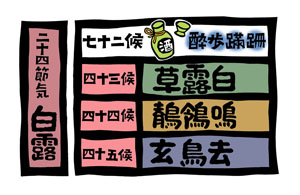

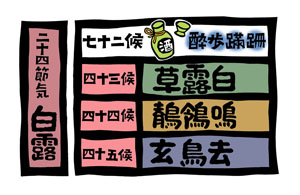

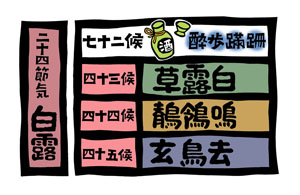

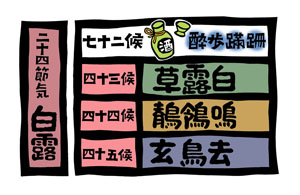

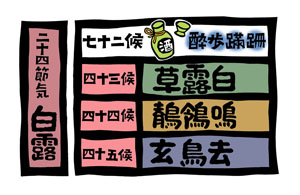

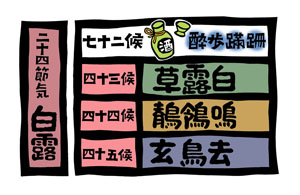

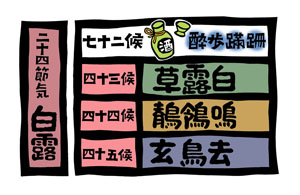

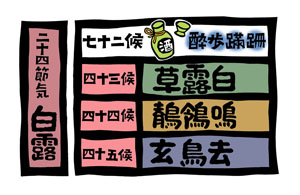

■二十四節気<白露> 七十二候(四十三候、四十四候、四十五候)

鳩山は大気澄み星が降るようだ。今晩は星の瞬きを妨げるような明るい月夜。十五夜だ。中秋の名月、観月のゆとりもなく、

アトリエでパネル作り。プリンター置き台も製作する。工作は性に合っており楽しくて、なかなかその後の、“本来の”制作に

はいれないで困る。

もろもろの教習、講習会も終わり、秋学期が始まるまで制作に没頭する。時間がなくあせりながら……いつものことだが。

ナツメが赤く色づき始めた。サルナシが頭を下げねばアーチをくぐれないほどたわわに実った。栗の実はやたら降り落ちている。大粒だ。

地域物産販売所でアスナロの幼木を見つけた。“明日は檜になろう”から翌檜と書く。百円!。植木鉢代にもならないだろうに。

勿論買って、杉の木の根元に植えた。吾、アスナロと思ったことなし。今思えども、もはや遅し!

|

9月8日 白露 (秋分は9月23日) ・四十三候 (9月8日) ・くさつゆ しろし 草の葉に白い梅雨が宿る ・四十四候 (8月13日) ・せきれい なく セキレイが鳴くようになる ・四十五候 (9月18日) ・つばめ さる ツバメが 南の国に 去って行く |

| 8月のアトリエだより |

■二十四節気<処暑> 七十二候 (四十候、 四十一候、 四十二候)

|

8月23日は処暑 ・四十候 (8月23日) ・わたの はなしべ ひらく 綿を包むガクが開き始める ・四十一候 (8月29日) ・てんち はじめて さむし 天地の暑さがようやく収まる ・四十二候 (9月3日) ・いなほ みのる 稲が実る |

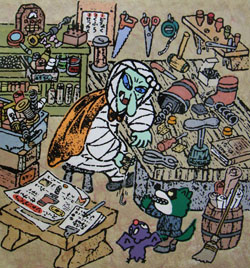

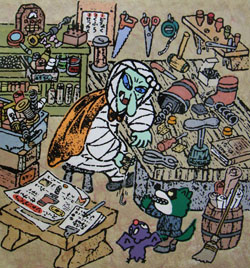

■楽しきかな、ブリコルール!

牛乳パック、ペットボトル、ガムテープや食品ラップの巻き芯などの山に埋まる生活をしている。図工の先生方の研修会に

ブリコラージュを基本テーマに選んだ。(ブリコラージュ人間をブリコルールという) 廃物を活用しての造形遊び。遊びといっても、

楽しめるだけではなく、美しくて飾っておきたくなるようなもの、かなり雑に扱っても壊れない頑丈なものの考案だ。遊戯性と造形美!

工作は楽しいが、わが渋谷の狭き仕事場は、ゴミ箱と化している。フローリングや空間はいつになったら、再び現れるのだろう。

■鬱蒼と生い茂る鳩山の庭……ハチとの戦いはじまる

鳩山のアトリエで教員研修会の“メニュー”作りをしている。最近、わが鳩山町は熊谷に次ぐ暑さで

、テレビに地名のテロップ流れる始末。地形が似ているのだろうか。暑い!でも夜は東京より涼しく感じられる。

土と緑のおかげだ。伸び放題の木々、背丈を越える雑草にも感謝だ。

喜んでばかりはいられない。誰も踏み込まないのをいいことに、ハチが我が物顔で飛び交っている。

デッキを補修、ペイントしようとして蜂の巣を発見!ご飯茶碗ほどもある。スズメバチなら手の負えないから業者に

頼むが、幸いにもアシナガバチだった。防護服でいざ戦!二挺拳銃よろしく両手に防虫スプレー、棒で巣を掻き落とした。

アシナガの群舞は恐ろしいほどだ。巣がなくなっても、ハチはどんどん集まってくる。ペイント作業は中止だ。

階段下の薪置き場にもう一つ、アシナガバチの巣を発見。これも退治。仕事どころではない。いま、巣作りの季節だ。

取っておかないと大変なことになる。昨年はスズメバチに悩まされた。そういえばミツバチがいない。アトリエの壁の間に

巣作りし蜜を部屋に滴らせたミツバチは何処に消えたのだろう。

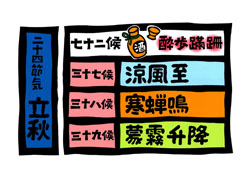

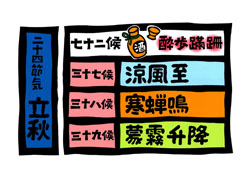

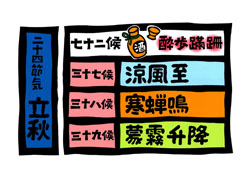

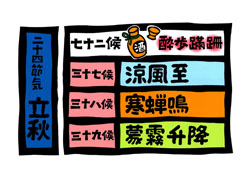

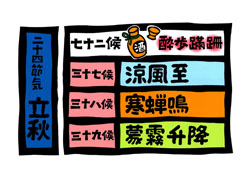

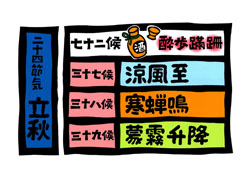

■二十四節気 <立秋> 七十二候 (三十七候、三十八候、三十九候)

|

8月8日は立秋 (処暑は8月23日) ・三十七候 (8月 8日) ・すずかぜ いたる 秋風が吹き始める ・三十八候 (8月13日) ・ひぐらし なく 蜩が鳴く ・三十九候 (8月18日) ・のうむ まとう 濃い霧が立ちこめる |

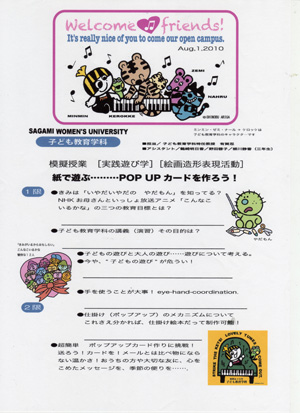

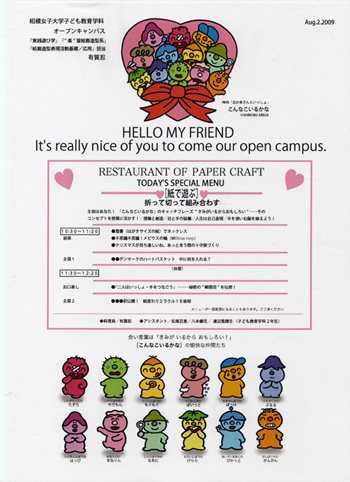

■大学のオープンキャンパス 《子ども教育学科》受講生みな熱心!

今年のオープンキャンパスはティーチングアシスタントに大学二年生三名を起用。万全の態勢で臨んだ。

一時限の授業で、早朝からの出席を心配したが、生徒がつめ掛け満室状態。アンケートでは「満足」が多く、

アシスタントと喜び合った。三名には、月末に行われる教員研修会でも、手伝ってもらう。彼女らがいると、

教室が明るくなる。

研修会が終わる間もなく、幼稚園教員指導が待っている。園児が作って遊べる、“凄くおもしろい”おもちゃを

披露しようと今、試作を繰り返している。仕事場は雑然!がらくたの山だ。本来の絵画活動が

疎かになっている。制作に入れるのは9月になってからか。目の前の仕事が多すぎる!

■ホップの間に植えたもの

珍しいものを植えた。日差し避けにゴーヤや朝顔が話題になっているが、ぼくは野ブドウを植えた。

ホップの苗が育ち、180センチのトレリスから蔓が巻きつくところを探して揺れている。そのホップの間に

これまた蔓性の野ブドウ。

山葡萄はある。枯れかけたが今年見事に再生、今小さな固い実をつけている。

山葡萄の掌より大きい葉っぱと違い、野ブドウは小さいが形が美しい。野ブドウは食べられないが

葉を見ているだけで、何だか嬉しい。この炎天下、根が着くか心配だ。

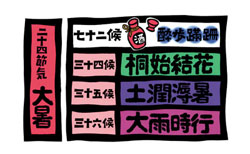

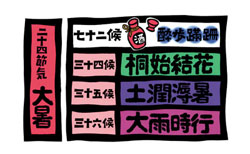

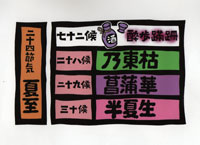

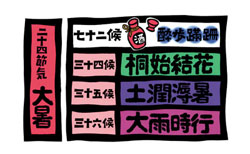

■二十四節気 <大暑> 七十二候(三十四候、三十五候、三十六候)

|

7月23日は大暑 (立秋は8月8日) ・三十四候 (7月23日) ・きり はじめて はなを むすぶ 桐の花が実を結ぶ ・三十五候 (7月28日) ・つち うるおいて むしあつし 大地が熱を持ち蒸し暑くなる ・三十六候 (8月 3日) ・たいう ときどき ふる 大雨が時々降る |

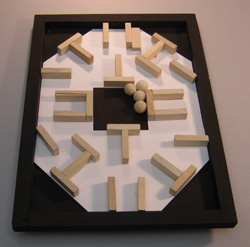

■ミルクカートンTOY

・(左)3単位体 テーマ クリスマス菓子 ・(左上) スイーツ ・(右上) 泣き笑い

・(右)1単位体 こんなこいるかな ・(下) こんなこいるかな

・ペロ&ミャー

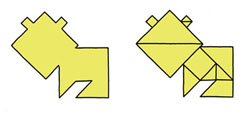

今回の廃物利用ミルクカートンTOY。牛乳パックを開き裏返してカット。三枚組み合わせたものが1単位体。

その単位体を三個単位でつなげて行く。学生は時間の関係で2単位体の構成がやっと。ぼくは3単位体構成、

4単位体構成の作品を見せた。一単位体で12面ある。それらすべてに絵を描くか、切り抜いた写真を貼る。

6面が泣き顔、6面が笑い顔……、コツが解れば絵変わりもスムーズにできるが、初めての人は面食らうだろう。

面白いキューブパズルだ。学生は思い思いの動物や表情豊かなお化けの絵をつけて、友と交換しては楽しんでいた。

遊びを通じてのコミニュケーションも狙いの一つ。時に”学び”は楽しさの中で行われる。

| 7月のアトリエだより |

■二十四節気<小暑> 七十二候(三十一候、三十二候、三十三候)

|

7月7日 小暑 (7月23日 大暑) ・三十一候 (7月 7日) ・おんぷう いたる 暑い風が吹くようになる ・三十二候 (7月13日) ・はす はじめて ひらく 蓮の花が咲き始める ・三十三候 (7月18日) ・たか わざを ならう 鷹の子が巣立ちの練習をする |

7日は<小暑>。《温風至る》だが、熱風の”風”さえ吹かず。教室も節電のため空調の温度設定厳しく汗まみれの授業だ。

新校舎は”モダンデザイン”で窓が開かない。暑さには強いぼくも閉口の日々。絵の具を乾かすためドライヤーを使うときなど、

もう炎熱地獄。我慢我慢。

■現代童画会 選抜展開催中

現代童画会 選抜展が只今開催中。 (銀座アートホール10日まで)

板絵『沈黙の闇』を出品しております。ご高覧ください。”蒼”の表現に悩んだ作品です。

アストリッド・ リンドグレーン展(世田谷文学館) 《長くつしたのピッピ》《やかまし村シリーズ》《ロッタちゃんシリーズ》原画を見る。

子どもの時代、子どもの世界を生き生きと描いたリンドグレーン。見慣れた挿絵から、現代のアーティストのイラストまで多数展示。

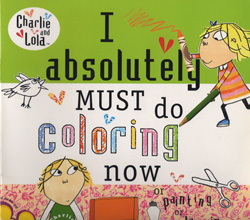

中では、ローレン・チャイルドの《長くつしたのピッピ》。一目でわかる、キュートな表情。目が強い。

ローレン・チャイルドの塗り絵本(ペーパーバック)を持っているが、塗り絵には否定論者であるぼくも、この絵本には魅力を感じている。

ただ塗るだけのカラーリングブックではなく、自由に描きこめ、またそのリードして行くネームが効いている。塗り絵本は数々あれど、

このようなものがもっとあったらと思う。

| 6月のアトリエだより |

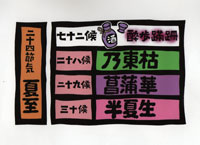

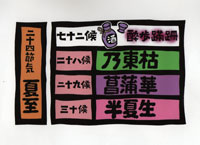

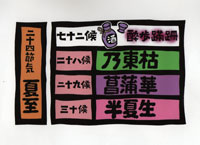

■二十四節気 <夏至> 七十二候(二十八候、二十九候、三十候)

|

6月22日 は夏至 (7月7日/小暑) ・二十八候 (6月22日) ・だいとう かる 夏草が 枯れる ・二十九候 (6月27日) ・しょうぶ はな さく 菖蒲の 花が 咲きはじめる ・三十候 (7月 2日) ・はんげしょうず からすびしゃくが 生える |

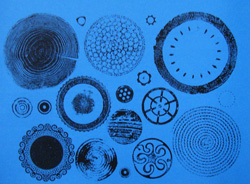

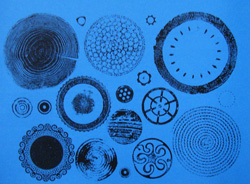

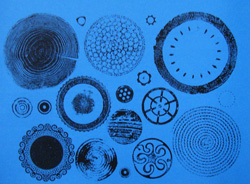

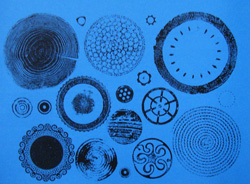

■スタンピング……葉脈の美しさ……人工物との組み合わせ

トチ、サンショ、トチュウ(杜仲)、ウメ、 クヌギ、ムベ、ベイ、リンデン、メープル、ブナ、ナナカマド、オニグルミ

絵画造形表現活動基礎Ⅰの授業。オートマティック技法(モダンテクニック)。要は子どもの造形表現遊びの基本。

デカルコマニー、フロッタージュ、スパタリング、ウオッシング、コラージュに続いて、今回はスタンピング。自然物(葉っぱなど)と人口物を

ペタペタ押して再構成。こらー^ジュ作品の制作。

鳩山で葉っぱを採取。形の面白いもの、葉脈が鮮明に写し取れそうなものを選ぶ。3クラス分を冷蔵ボックスに詰める。

クヌギ、山葡萄、菩提樹、桑、サンシュユ、ハナミズキ、オニグルミ、オオシマザクラ、イチョウ、モミジ、サトウカエデ、山椒、

ブナ、トチ、トチュウ、ワイルドストロベリー、ヤツデ、ミニチュアローズ、ローズゼラニウムなど。学生には植物の話(名前の由来、エピソード)も

聞かせた。ローラーを転がし刷り取った者をカットし台紙に再構成する。楽しめたようだ。

ウオッシングについで面白かったとの声も。演習は先ず楽しむこと。楽しんでこそ学習となる。みんな、始めはインクが手に付くのを

嫌がっていたが、仕舞いには指紋どころか手にローラーを転がし手形をペタペタ押していた。

とにかく夢中にさせること。集中させること、これに尽きる。

ローラーやインクバットを洗ったり、葉っぱの始末など後片付けが大変だが、学生の”満足感”が、ぼくの疲れを軽減させてくれる。

次回は墨流し、マーブリング。ぼくは市販のマーブリング剤やセットになったものは使わない。墨のマーブル模様の美しさ、そして

油絵の具を溶いたものを掬い取るカラー版にTRYする。出来合いのマーブリング液を使えばきれいでかんたんだが、それでは

力がつかない。すべて作る。大事なことは、「これがなければ出来ない、これが揃ってないとダメ……」ではなく、応用力、創意工夫する心。

表現とはそういうものだ。準備万端、用意周到からは生まれない。不自由なくらいがいい。足りなくてちょうどよい。恵まれすぎは、

想像力や創造性を培う環境によろしくないとぼくは思う。

■木っ端で名札を作る

・木っ端 (切り抜かれた円形の上部) ・両端をカット (ステインを塗ったもの) ・黒ペンキで名前を書いて完成

地域の産物の即売所ができた。米、果物、野菜の農産物が主だが、植物を売るコーナーもあって、鳩山に行くときは

必ず寄ることにしている。都会の園芸店では見られない面白いものがあって楽しい。キンズ、カマツカ、ヤブコウジ、ハゼ、

マートルの苗木はみなここで買った。一鉢500円~800円と安い。アトリエの畑に茂るムベやサルナシも珍しいと思っていたが、

これらも売られていたからびっくりだ。

即売所には木工製品もある。まな板や鍬の柄。ぼくが買うのは木っ端の束。何かを切り抜いた残材、10枚束ねたものが、何と120円!

昨年は100円だった。これをぼくは名札に利用している。もう数十枚は作っただろう。ブナやクヌギ、昨秋植えたオオシマザクラなど

樹木の苗木が主だが、まだまだ足りない。販売物にはすべて生産者の名前が記されている。木工製品も然り。○○清作……。

この木工の主はどんな方だろう。

このなだらかな山型の木っ端は何を作った後の物なのだろう。大量に出るから不思議だ。「清作さん」に聞いてみたい。

■二十四節気 <芒種> 七十二候 (二十五候、二十六候、二十七候

|

6月5日は芒種6月6日 (夏至は6月22日) ・二十五候 (6月 6日) ・かまきり しょうず カマキリが姿を見せる ・二十六候 (6月11日) ・ふそう ほたるとなる 腐った草が蛍に姿を変える ・二十七候 (6月16日) ・うめのみ きばむ ウメの実が黄色に色づいてくる |

■板絵「沈黙の闇」制作没頭。

夜来の雨があがり鉛色の空、水田は天を写す鏡だ。周辺緑一色の中で銀色反射、”何も無い美しさ”だ。小鳥もまだ訪れず

静寂そのもの。幾度も深呼吸をしてアトリエに入る。

このところ週末は板絵に取り組んでいるのだが、モチーフが<哀しみ>そのもの。描いていても辛くて苦しくて感極まってしまい、

「これではいかん」、冷静に冷静に……言い聞かせながらの作業。

顔の色が出来ない。塗っては「違う」、塗り重ねては「違う」の繰り返しだ。絵が重く暗い。描けなかった時から、絵筆を

取る、表現する気力漲るまで時間を要した。『哀しみの船』、『悲泣の丘』以来だろう。胸が塞がる思いの制作は。

■茶の木を探す

今年も茶の木の新芽を摘んでフリッターにして食べた。香りがよい。もちろん酒の友。制作の後の「反省の酒」だが、目一杯

表現出来さえすれば美酒となる。なかなか、そう美味くはいかない。

Sさんが、茶を育てたいと言う。苗木を差し上げたが、楽しみにしていた新芽が何者かに採られてしまった(消えてしまった

そうな)と、がっかりしておられた。そこで今回は少し大きめのものを用意した。零れ種からあちらこちらに発芽しているが、

適当なサイズのものを選ばなくてはならない。植木鉢がSさんの自転車の篭に収まらなくてはならないから。

新芽は手もみ茶に、おひたしに、天ぷらに……、すくすく育ちますように。

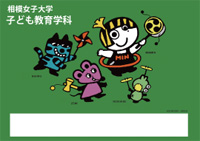

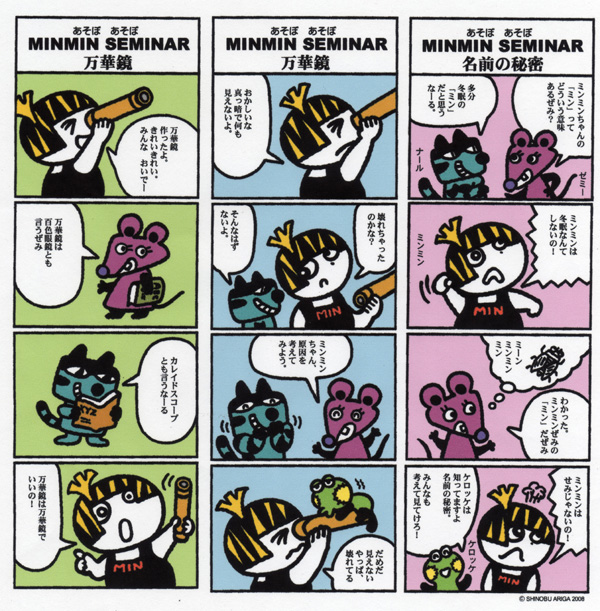

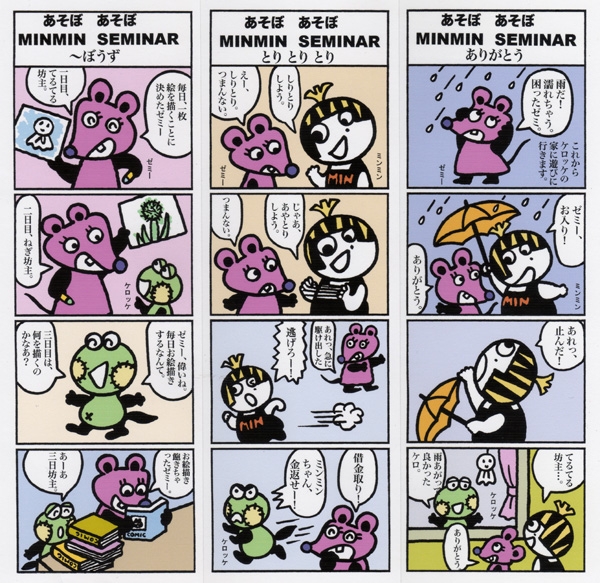

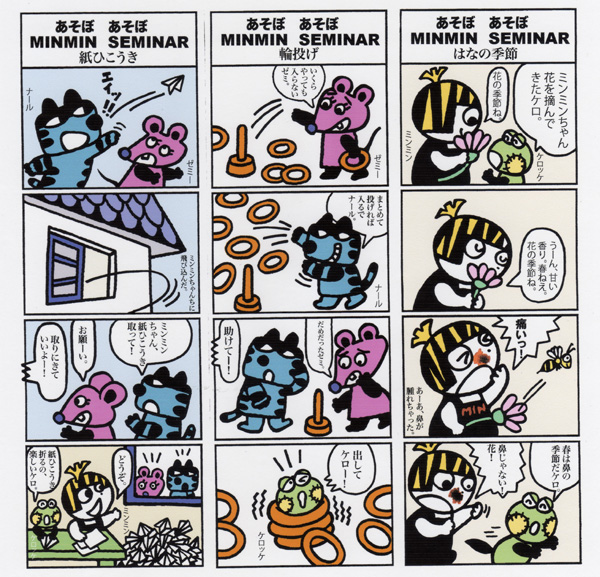

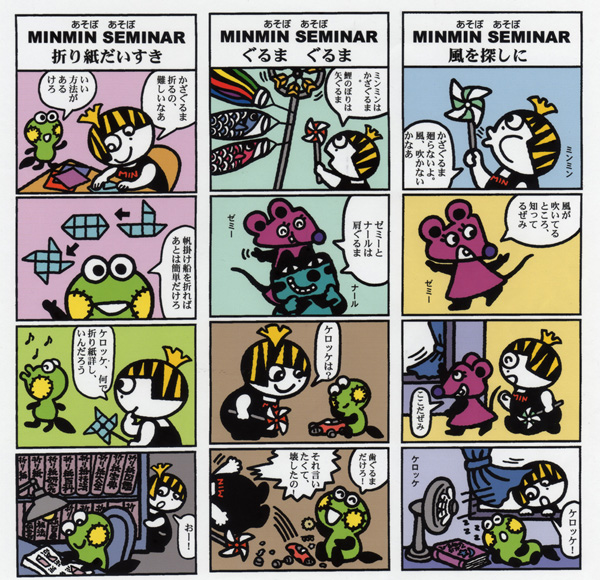

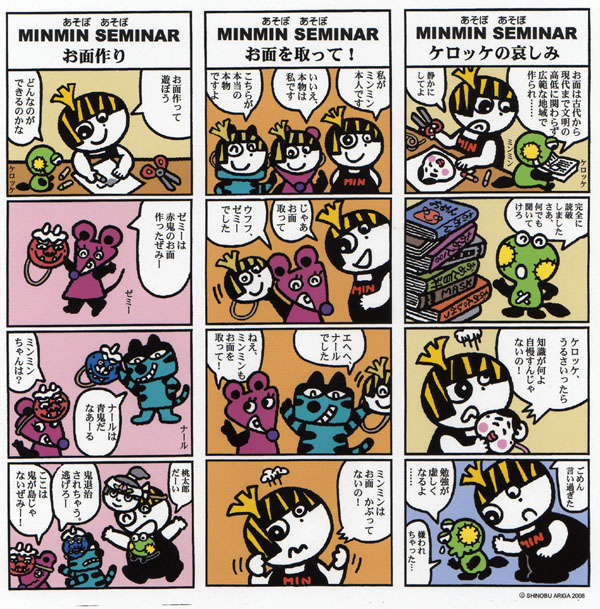

■学生の習作を発表する場がほしい

子ども教育学科には、ほぼ隔月発行の『ミンミン新聞』があるが、学生の制作物が発表できるページの余裕はない。

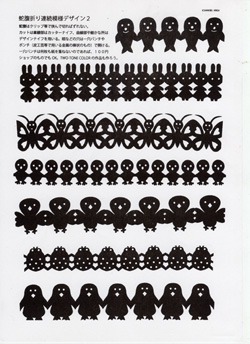

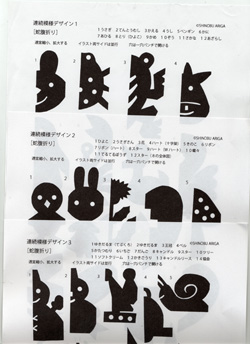

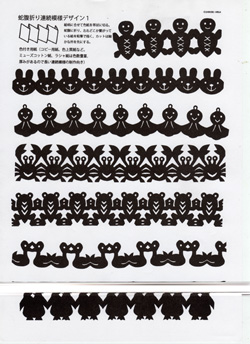

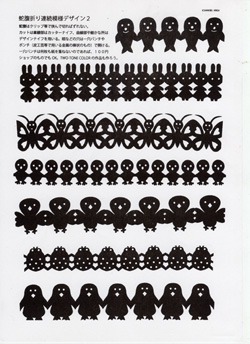

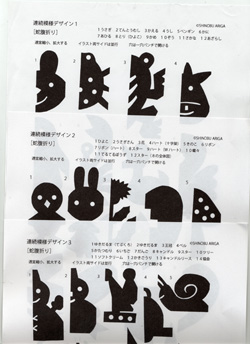

絵本でも数冊、ペーパーカッティング「シンメトリーデザイン」や連続模様制作でもかなりの秀作があった。講評して返却するのだが

何とも惜しい。作品を並べて見せるが、他のクラスの学生には鑑賞させられず残念だ。創作する一方、良い作品を見ることも大事だ。

一部修整、補作し学生に”作品集”として配布することにした。学生は色んな紙で(薄い色など)自由に制作するから、

版下にするには墨画線に置き換えなくてはならない。一昨年も作ったが、この作業は時間がかかりめんどうくさい。

「素晴らしい作品を作った」……学生に自信をもって貰いたい。園や学校の現場でも制作のヒントに資料としてきっと役に立つだろう。

| 5月のアトリエだより |

■二十四節気<小満> 七十二候(二十二候、二十三候、二十四候)

ホップを植える! 実を何に使おうか……早すぎる夢想……

|

5月21日は小満 (芒種/6月6日) ・二十二候 (5月 21日) ・かいこ おきて くわを くう 蚕が桑の葉を食べるようになる ・二十三候 (5月26日) ・べにばな さかう 紅花の花が咲き乱れる ・二十四候 (6月1日) ・ばくしゅういたる 麦が育ち、麦畑が黄金色になる |

アトリエ周辺の田圃は田植えが終わり人影なし。水面を横切る鳥の影。静寂の中に時おり鳥の声。「ホーキョ」「ホーキョト」……

下手だったウグイスも「ホーホケキョ」。すっかりうまくなった。

東北の被災地では作付けを諦めた水田が多いという。緑の苗が黄金の稲穂に変わるまで、ずーっと惨い災厄が頭から

離れないだろう。

絵を描いていても、テキストを作っていても、お話を書いていても、胸は重苦しく、気が晴れない。集中力乏しく苛立ちを覚える。

創作はいつだって厳しいものであるが、これほどキツイとは……。

気分転換のテニスも楽しめない。”逃避”だからであろう。大分前のことだが、サッポロビールが運営していたクラブでプレーした

ことがある。このコート脇のフェンスで、さすがビール会社だ、ホップを育てていた。ホップが高さ10メートル以上も薄緑のカーテンを

作っていた。今ゴーヤなど壁面緑化が話題になっているが、あの、コートを覆い隠すようなホップは見事だった。

少し失敬してきて、ホップのリースをつくったこともあったっけ。

そして、とうとうホップの苗を手に入れた。野生のものではないが、自然に還したいと、竹やドクダミやスギナの生い茂る土地を耕し

腐葉土を敷き詰め苗床を作った。トレリスを立て水を遣る。

しっかり根付きますように!少しだけ、ほんの少しだけでも実をつけますように。

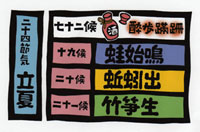

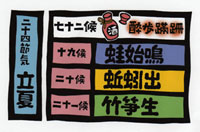

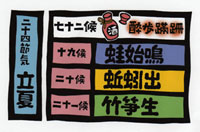

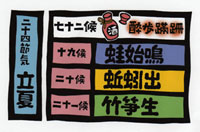

■二十四節気 <立夏> 七十二候 (十九候、二十候、二十一候)

|

5月6日は立夏 (5月21日は小満) ・十九候 (5月 6日) ・かわず はじめて なく 蛙が鳴き始める ・二十候 (5月11日) ・みみず いずる ミミズが姿を見せ始める ・二十一候 (5月16日) ・たけのこ しょうず 筍が生ずる |

■アトリエのフェンス倒壊す

筆を取る、板に向かう気力興らず。胸は塞がったままだ。それでもアトリエに入れば……と、久しぶりの鳩山詣で。だが、

それどころではなかった。地震か強風か、フェンスが倒れていた。フェンスと言っても三寸の角材を組み合わせた頑丈なものだ。

それが、道路に沿って横倒し!滅多に人が通る道ではなく事故に繋がらなかったのは幸いだった。連休中だが、設計図をひき

工務店を呼んで交渉した。

■今年はミツバチ大丈夫…………か。

昨年は全国的にミツバチの姿が消え、何が原因かもわからず問題になった。わが鳩山の庭でも明らかにその数が減少した。

それまでは乱舞する大群、母屋の壁の間にも巣を作り蜜をたらすミツバチだったのに。今年は大丈夫……かもしれない。

花の間を忙しく飛び交っている。カマツカの小さな花から、アケビやムべの花、少し前までは、ミツマタ、杏、サンシュユ、

プラムなど、花の季節をミツバチは我が者顔だ。

・百花繚乱……ミツバチの季節 ・アケビの花(五つ葉) ・カマツカの花

・ムべの花 花弁に見えるのはガク。 ・たった一輪咲いたリンゴの花(ヤーノシュの絵本『おばけりんご』の一ページを彷彿)

乳白色で内部には紅の線

| 4月のアトリエだよりエだより |

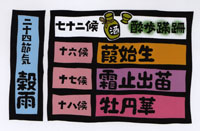

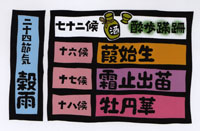

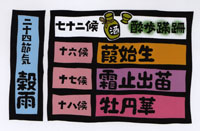

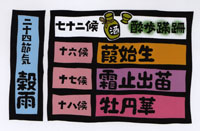

■二十四節気<穀雨> 七十二候(十六候、十七候、十八候)

|

4月20日は穀雨 (立夏は5月6日) ・十六候 (4月20日) ・あし はじめて しょうず 葦が生え出す ・十七候 (4月25日) ・しも やみ なえ しょうず 霜が止んで稲の苗が生長する ・十八候 (5月1日) ・ぼたん はな さく ボタンの花が咲く |

新学期が始まった。『実践遊び学』3クラス。『絵画造形表現活動・Ⅰ』3クラス。昨年よりパワーアップした授業展開をしたい。

具体的にはカリキュラムの調整以外に、『実践遊び学』では殆ど毎回、”おまけ”と称してごく簡単にでき、子どもをアッと言わせる

楽しい造形手遊びを紹介していく。そして『絵画造形表現活動』では、”帽子百貨店”と題したクラフト製作を、今まで十数点だった

ものを、今年は創作5点追加、学生にはかなりハードな作業(時間がタイト・集中力勝負)となる。

月曜日『実践遊び学』第一回は、鏡面紙を用いたシンメトリー図形遊び(製作・発見)および万華鏡考察。製作だった。この時の

”おまけ”は、「紙一枚(A4大)左手のひらに穴を開ける」法………というものであった。紙をクルクルまるめ円筒形にする。これを

用いて掌に穴を開けるには、さてさてどうする?(授業では万華鏡作りに用いる紙筒でやらせた)

「あっ、あいた」「穴が開いた!」「向こうが見える!なに、これ!」「わあー!」教室がどよめいた。

「穴があかない」「えー、穴、見えない!」何人かは、始めうまくいかず、とまどっていたが、学性同士教えあって全員、手に穴が

開いたことを”確認”した。一体、どうやって手のひらに穴を開けたのでしょうか?

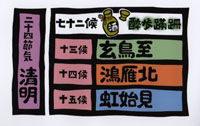

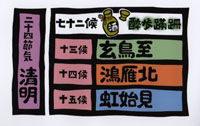

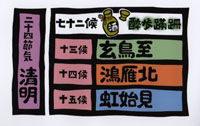

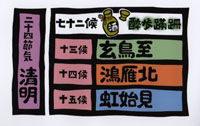

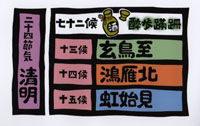

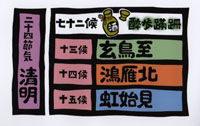

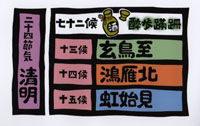

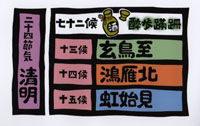

■二十四節気<清明> 七十二候(十三候.十四候.十五候)

杏の花が咲いた。明るい青色の空のもとでミツバチを誘っている。ミツマタ、サンシュユの黄色

土佐ミズキの淡い黄、レンギョウも。やはり杏がいい。杏の白を際立たせるかのように、空には雲がない。

遠慮してくれているかのようだ。杏は梅の花をふっくら大きくした感じ。清らか。

穏やかな日和、春景色。平安なれど、このところの心中、苛立ったまま。

オニグルミ、カマツカ、ブナ……まだまだ、芽は堅い。ときおり吹き来る(荒れる)冷たい風が木々を揺らしている。

ケキョ…ケキョ… ウグイスの囀りトレーニングも始まった。 さあ、我も始動!!!

|

4月5日は清明 (4月20日は穀雨) ・十三候 (4月5日) ・つばめ きたる つばめが南から渡って来る ・十四候 (4月10日) ・がん みずへ かえる がんが北へ渡って行く ・十五候 (4月15日) ・にじを はじめて みる 虹が見え始める |

| 3月のアトリエだより |

■二十四節気 <春分> 七十二候 (十候.十一候.十二候)

板絵 『おやすみの前に』 完成!

|

3月21日は春分 (4月5日は清明) ・十候 (3月21日) ・すずめ はじめて すくう 雀が巣作りを始める ・十一候 (3月26日) ・さくら はじめて ひらく 桜の花が咲き始める ・十二候 (3月31日) ・かみなり こえを だす 雷が鳴り始める |

天変地異、大震災。胸塞がる。

4月4日開催の現童春季展出品の作仕上げ作業中だった。言葉を失う。筆は止まる。

父と母と子の関係を描いた 『おやすみ前に』 は、もっとも心やすまる刻の物語。でも、

むごい光景を映像を見、今や表現の気力失せる。

何としても描かねば、表現せねば……。無力感。

己が抱えた悩みに埋もれているうちに世界は大変なことに。

厳しい便りもいただいた。その方は体の不調にもめげず”感謝の念”を

語っておられた。なんという心の広さ、包み込む温かさを感じ、

自分の甘えを情けなく思った。。厳しさ、苦しみの深さは人それぞれでも、みんな、みんな大変なんだ

……当たり前の事……、自戒自省。

■二十四節気 <啓蟄> 七十二候 (7候.8候.9候)

|

|

過去はなし。未来も定めなし。あるは今のみ。脚下照顧。拘りから離れられれば活路もあろうというもの。が、その拘り

だらけで(雑事が人生ではなかったのに。いや人生は雑事の中にあるのかも)忙殺される日々。このところ寒暖の差が大きい。

それでも北風が止むと春を思わせる日差しが。春三月。怠惰の我が身に、鞭をくれねば!

■二十四節気<雨水> 七十二候(四候.五候.六候)

|

2月19日は雨水 (啓蟄 3月6日) ・四候 (2月19日) ・つちが うるおいおこる 土が湿り気を帯びてくる ・五候 (2月24日) ・かすみ はじめて たなびく 春霞がたなびき始める ・六候 (3月1日) ・そうもく もえうごく 草や木が芽吹き始める |

激しかった夜来の雨嘘のように上がるもわが心、暗闇にあり。仕事に逃げ込む不埒な心を嗤い、

見張りの「もう一人の自分」が攻め立てる。手は止まり作業も捗らず。我慢……しかない。

■二十四節気<立春> 七十二候(一候.二候.三候

|

●2月4日は立春 (雨水 2月19日) ・一候 (2月4日) ・とうふう、こおりをとく 春風が吹き氷を解かす ・二候 (2月9日) ・うぐいす、なく 鶯が鳴き出す ・三候 (2月14日) ・さかな、こおりにあがる 魚が氷の間から姿を現す |

鳩山の枯野。寒空、一切の葉を落とした木々の枝がくっきり。常緑樹も萎れ勢いは無い。ロウバイの香しさが消え、梅がプチッと

はじけ始めていた。幾分か柔らかになった光の中に春の訪れを感ずる。が、ぼくの心は今や冬真っ只中。芳しくないこと、

身に降りかかる哀しいこと……、暗澹たる思いに沈み、浮き上がる気力もなし。制作空間に身を押し込めて自ら鞭打つしか、

癒しはあり得ない(かった)ことはぼくの人生経験上の結論なのだが……。それさえも……今は。

| 1月のアトリエだより |

■二十四節気 <大寒> 七十二候 (七十候.七十一候.七十二候)

|

●1月20日は大寒 ・七十候 (1月21日) ・ふきのはなさく 蕗の花が咲く ・七十一候 (1月25日) ・みずさわあつくかたい 沢の水も寒さに氷る ・七十二候 (1月30日) ・にわとりとやにつく 鶏が卵を抱く |

■現代童画展出品作 (上野の森美術館)

■二十四節気 <小寒> 七十二候 (六十七候.六十八候.六十九候)

|

●小寒 1月6日 ・六十七候 (1月5日) ・せりさかう 芹が青々と生える ・六十八候 (1月10日) ・しみずあたたかさをふくむ 泉に温かさが残っている ・六十九候 (1月15日) ・きじはじめてなく 雉がメスを求めて鳴く |

| 12月のアトリエだより |

MERRY CHRISTMAS

師走でなくとも、アタフタ……。安らぐ時なきまま歳が暮れようとしている。嗚呼………。

[日々新生・日々創造] を胸に抱き歩むも、我が羅針盤、現実路線に針路。頑な。

”静かな創作の日々”は夢か!今年、描いた板絵の少なさよ……情けない。

自省自戒の念で多分また大晦日の深酒……。進歩ないなあ。

■二十四節気 <冬至> 七十二候 (六十四候.六十五候.六十六候)

|

12月22日は冬至 (1月6日は小寒) ・六十四候 (12月22日) ・ふゆ しょうじ なつかる 冬生じ夏、枯る ・六十五候 (12月27日) ・しか つの おつる 鹿角落つる ・六十六候 (1月1日) ・ゆき わたりて むぎ のびる 雪下りて麦のびる |

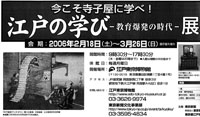

■『紋型切り紙』の研究 『紋型』から『切り紙』へ

江戸時代は寺子屋でも教えていた紋切り型あそび。明治、大正、昭和……小学校の図工教科書で

どう取り上げられて来たかを調べている。(昭和30~60年代は盛んだった)平成の教科書ではごく小さく載っている程度。

姿が消えたも同然だ。

紙を折りはさみで切る。開くときの驚き、ワクワクする遊びだ。壁面装飾、カード、モビールにと使い道は多く、折り方の

工夫やカットの技術、ポンチの活用など奥が深い。1回折から4回折まで、サンプル作品を100は作ったか。

今回は1、2、3、4回折りまで学生に試させたが、蛇腹折り(屏風折り)は連続模様として別に時間を設け制作させる。

時間があれば切り絵にも挑戦させたい。例としてデンマークの童話作家ハンス・クリスチャン・アンデルセンの切り絵でも

見せようか。学生に思う存分自由に紙を切らせてみたい。

・創作切り紙

中央の「二つの馬蹄に挟まれた四葉のクローバー」は、明治39年1月1日小山内薫がドイツから

森林太郎に宛てた年賀状にあった図案をもとにデザインした。

上下の作品は、切り紙「一回折り」で制作

■二十四節気 <大雪> 七十二候 (六十一候.六十二候.六十三候)

|

12月7日は大雪 (22日は冬至) ・六十一候 (12月7日) ・そら さむく ふゆと なる 天が塞がり冬となる ・六十二候 (12月12日) ・くま あなに こもる 熊が穴に入って冬眠する ・六十三候 (12月17日) ・さけ うお むらがる 鮭が群れをなして朔上する |

| 11月のアトリエだより |

■二十四節気 <小雪>、 七十二候 (五十八候.五十九候.六十候)

|

11月22日は小雪 (大雪は12月7日) ・五十八候 (11月22日) ・にじ かくれて みえず 虹が見えなくなる ・五十九候 (11月27日) ・きたかぜ このはを はらう 北風が木の葉を吹き払うようになる ・六十候 (12月2日) ・たちばな はじめて きばむ 橘の葉が黄葉し始める |

冷たい雨。キャンパスの舗道にイチョウの葉が張り付いている。踏みつけられ潰れた銀杏も。研究室、先生の在室ランプも

殆ど消えた9時半、大学を出る。寒い。ノートパソコンと大量の制作教材の入ったバッグを肩に、傘を風に飛ばされないように

傾げ持ち駐車場まで歩いていく。

自分の制作が出来ない日々を送っている。このところ学生に見せる教材サンプル作りに明け暮れている。が、これはこれで面白い。

「PEEK・A・BOO(いないないばー)」カードのアイディアを考え、試作するのだが、1枚の紙の可能性追求でもあり、奥が深い。

基本形は裏、表の変化。回転(たとえば、こぶた→たぬき→きつね→ねこ)。めくり。折りなど。 今回は”めくり”に挑戦させる。

「カーテンの向こうは?」カーテンを開けるとどうなるか……。

この制作と遊びは、想像力を鍛えることになる。学生は日頃、「正しい答え」を求めて学習する。自らの考えを述べたり、表現したり

する機会は少ない。造形表現活動を通じて、答えのない世界もあることを、その大事なことを解ってもらう……それも狙いだ。

(NOV.22)

■ 現代童画選抜展 (地方巡回)作品戻る

現代童画展選抜展は銀座アートホールで開催後、四国、関西を巡った。

今年の出品作は「どんぐり嵐」 鳩山のアトリエに埋めたクヌギのドングリ(近くの公民館の庭で拾った)はあちこちで

芽を出し、今漸く腰の丈。

昔からあったマテバシイは剪定の失敗からか元気がない。毎年降るようにドングリを落とすが今年は地面にパラパラ

見かけるくらい。マテバシイのドングリでドングリ煎餅を焼いたことがあるが香ばしくてうまかった。クヌギのドングリは

食べられないけれど、ヤジロウベイやコマが作れる。なんといってもあの形が良い。

我がクヌギがドングリをつけるのは、ずうっとずうっと先のことだろう。下草を狩り、水を遣り幼木を育てる……”夢見”が楽しい。

■二十四節気 <立冬> 七十二候 (五十五候.五十六候.五十七候)

|

11月7日は立冬 ・五十五候 (11月7日) ・つばき ひらき はじめる 山茶花の花が咲き始める ・五十六候 (11月12日) ・ち はじめて こおる 大地が凍り始める ・五十七候 (11月17日) ・きんせんか こうばし 水仙の花が咲き始める |

■「紋型切り紙」を見直そう。けっして”紋切り型”のつまらぬ造形ではない

仕事場は紙くずの山。このところ「紋型切り紙」の原稿書きで色紙を折っては切る、折っては切る……。1回折りから5回折まで、

様々なモチーフをデザインしている。「紋型切り紙」は江戸時代は寺子屋でも教えていた。紋所を染めたり、商売でも子どもの遊び

でも紋切り型はポピュラーなものであった。明治大正、そして昭和の20年頃までは図工(当時は手工)の教科書にも載っていた。

”自由な制作”が教科書の編集方針に変わるとともに、紋型切り紙は姿を消した。昔からある紋や、定番の梅や桜や桃の花を切っ

ている限りでは”紋切り型”の名の如く、創造性、独創性は無いとの謗りは免れないだろう。が、日常性(紙一枚、ハサミがあれば

出来る)伝統の美しさ(継承)、幾何学性、手技の練磨(微細な運動----右脳の活性化)、コミュニケーション能力(教えあう母と子、

友達)など、得るものは多く、肝心の創造性に於いても、自由な造形をテーマにすれば、幾らでも独創的な、たった一つだけの作

品が出来るわけで、子どもに是非ともやってもらいたい造形表現の一つといえる。

1枚の紙でどれだけ遊べる?表現できるか? ……ゲーム機世代の子ども達を導くのは、大人の責任だ。素材の可能性を

最大限に引き出せるか否かは、想像力と創造力それに感受性次第。生きることはそれらを磨くことと考える。

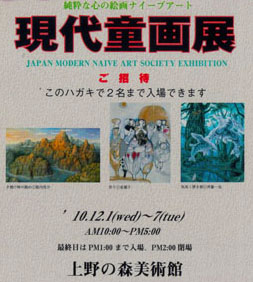

■第36回現代童画展(上野の森美術館)

今年と来年は東京都美術館改修工事のため、会場が上野の森美術館となります。お間違えにならないように。

詳細は「展覧会」のページをご覧下さい

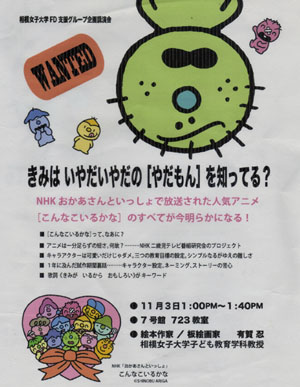

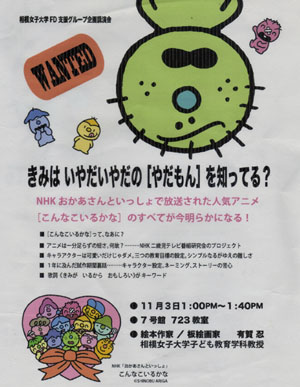

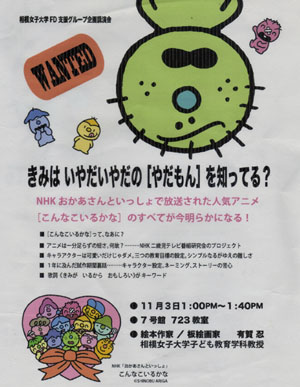

詳細は「展覧会」のページをご覧下さい■ 『相生祭』にて講演します -----きみはやだもんを しってる?-----

| 10月のアトリエだより |

■現代童画展(上野の森美術館)

出品作の板絵が完成した。東京都美術館が改修工事のため、《現代童画展》は今年と来年、上野の森美術館で開催される。

■二十四節気 <霜降> 七十二候 (五十二候.五十三候.五十四候)

|

霜降は10月23日 (立冬は11月7日) ・五十二候 (10月23日) ・しも はじめて ふる 霜が降り始める ・五十三候 (10月28日) ・こさめ ときどき ふる 時雨が降るようになる ・五十四候 (11月2日) ・もみじ つた きばむ 紅葉や蔦の葉が黄ばむ |

■講演会準備に資料整理、パワーポイントつくり……時間が足りない

11月3日は《相生祭》。FDグループ主催の講演会で、ぼくは『きみは、やだもんを しってる?』と題して話す。

制作の裏側のすべてをラフ(下書き原画)などを展示しての講演。『こんなこいるかな』は、1986年から十数年にわたり放送され、

絵本も数多く出版された。現役の学生も、当時母親だった年齢層の方も聞きに来ていただけたらと思う。

ただ“可愛い”だけではないキャラクターの制作意図、NHKの教育目標、制作上悩んだ点、、そして何故今、”こんなこ”なのか?

など色々話したいことは多い。

■仕事の合間、息抜きは大好きな「工作」

板絵の完成が近づいた。筆遣いが細かくなり遅くなった。今日は終日雨。時おり雨脚が激しくなる。息抜きに外にも出られない。

そこで”工作”。"図工少年"だったぼくは絵描きか大工さんになりたかった。その大工仕事を楽しむ。あり合わせの材料を使って

メモボードを作った。今までいくつも作っており、渋谷にも自宅にも大学の美術室や研究室にも置いてある。が、又一つ拵えた。

いいアイディアが浮かんだら即書き付ける……為だが、肝心のアイディアがそうそう浮かんでこない。

もっぱら忘れ物対策に使われている。情けないなあ。

ステイン塗料を刷り込んで完成。早速、完成間近の板絵を眺めつつ、作品タイトルを練る。メモボードの重量感が心地よい。

これで、「この絵には、これしかない」と思えるようなタイトルが浮かべば万々歳だが……。

(Oct.9)

■ハローウインをモチーフに切り紙トレーニング……学生の積極性、応用力を感じた

絵画造形表現活動応用の授業。保育、教育現場で図画工作、クラフトに使う、使える紙の説明とサンプル帳を作らせる。ラシャ紙、

エンボス紙、カラーケント紙、ミューズコットン紙、マーメード紙、レザック紙、上質紙、工作紙、波ダンボール紙、LKボード、

でんぐり紙等二十数種類切ったり破いたり描いたり、紙の特性を考えながら台紙に貼り付けていく。

…………紙の基礎知識も。「紙って、そもそも何?パピルスは”紙”ではない」「紙が現れる前は何に書いていたの?」

「紙のサイズにA版、B版があるのは何故?」「紙の裏表の見分け方」「ティッシュペーパーが水に流せないわけ」

「コート紙は”化粧”しているって本当?「奉書、麻紙、杉皮紙など和紙について」「紙の原料は?」「牛乳パックは何から

出来ている?」等等。

それだけではつまらないので、実習はハローウイン飾り作り。 紙を蛇腹折にして、ハローウインの”主役達”、パンプキン

{ジャックオーランタン}、コウモリ、魔法使い、ゴースト、ネコなどを切っていく。何体も連なるかぼちゃやコウモリに学生は

大喜び。型紙を渡しての制作だが、各自自由に切り出すから頼もしい。提供した魔法使いの型紙はお婆さん姿だが、ある学生は

「紋形四ツ折り」を使って5人の魔法使いのサークルを作った。それもお婆さんではなく可愛らしい少女のサークルだ。応用力の

芽生えが嬉しい。夢中になっての制作は必ずや身になるであろう。

■二十四節気 <寒露> 七十二候 (四十九候. 五十候. 五十一候)

|

10月8日は寒露 (10月24日霜降) ・四十九候 (10月8日) ・がん きたる 雁が飛来し始める ・五十候 (10月13日) ・きくの はな ひらく 菊の花が咲き始める ・五十一候 (10月18日) ・キリギリス とに あり キリギリスが家の中で鳴く |

現代童画展出品作制作のため鳩山詣が続いている。鳩山では終日描くのみ。外に出て萩の花を愛でるゆとりも無いのが

残念である。白萩、宮城野萩、だるま萩……花のトンネル?………が出来ているはずであった。ところが、雑草刈を依頼して

おいたシルバーさんが、萩の木も殆ど刈り取ってしまっていた。かろうじて茶の木の間から伸びた萩が花を風に揺らせている。

萩、薄(ススキ)、桔梗、撫子、女郎花(オミナエシ)、葛、藤袴 秋の七草……このうち、野で桔梗は見かけない。絶滅危惧種と聞く。

絵は完成が見えてきた。絵柄は板絵の性格上(彫が施されているため)大きな変更は出来ない。色だ。色でもって情感の表現をするのだが、

塗り重ねによって絵の表情はがらっと変わる。好ましい、望ましい心象風景が現れるまでひたすら塗り続ける。描く行為はイメージが画面に

現出するまで停まらない。

| 9月のアトリエだより |

■秋の収穫を喜ぶ

2,3日前は30度。今日は十数度の涼しさ。朝からアトリエに籠り板絵を制作する。今年は猛暑のせいかハチが増え

飛び交っている。スズメバチにアシナガバチ。多くて恐いほどだ。アトリエにも舞い込んでくる。ラケット状の電池式蚊取り器で

退治するのだが、空振りすると大変。ハチは攻撃されたと思い攻めてくる。今日もそうだった。一匹見事命中と思ったら、背後から

耳をかすめるように別の一匹が飛んできた。二匹部屋に入っていたのに気づかなかったのだ。危ない危ない!

先日地塗りを終えいよいよ”描ける”。好ましい状態になるまで幾度と無く色を塗り重ねる。ぼくの唯一の贅沢か、絵の具のチューブが

いくつも空になって行く。下層に沈んでいく色は決して無駄ではない。重層的に”我が望みの色”をかもし出してくれるのだから。

この”色遊び”は小学時代の絵の時間、ワクワクして描いた、あの楽しさと同じだ。仕上げるのが目的ではなくそのプロセスが

幸せな心持にしてくれる。この時のぼくは多分、最高に生き生きしていると思う。

「気、澄み渡る……」秋晴れ。台風が来ているそうだが、鳩山は嘘のように上天気。ヒガンバナの群生、原色の赤が目に痛いほどだ。

自分では為し得ずシルバーさんに頼んで刈り取ってってもらった野に出れば、木の葉はも早散り始めていた。栗の実も鈴なりだ。少しだけ

叩き落して集める。石造りの釜で新聞紙を燃やして焼き栗。3つぶほどだが、初物の熱々を味わう。これも我が贅沢。

胡桃も気になっていた。昨年は収穫時期を逸してしまった。今年こそはと、来るたびに注意していた。いつ、もいで良いのやら……。

木の根元に一粒落ちていた。果肉からクルミが露出している。今が収穫時と判断。収穫といっても6粒のみだけど。クルミは

仲良く二粒ずつ寄り添うように成っている。上の写真(中央)は果肉を半分取り除いたところ。胡桃の殻を一粒一粒取り出すのは

大変だ。この後、割る工程があるし……。食べるのは簡単だが……恵みには感謝しよう。

(Sep.25)

■二十四節気 <秋分> 七十二候 (四十六候、四十七候、四十八候)

|

秋分は9月23日 ・四十六候 (9月23日) ・かみなり こえを おさむ 雷が鳴らなくなる ・四十七候 (9月28日) ・ちっちゅう とを とざす 虫が地中に巣籠りする ・四十八候 (10月3日) ・みず はじめて かる 田の水を落として稲刈りの準備をする |

HPの更新もままならず。慌しく活動の日々。落ち着いて制作なんて夢のまた夢。心やすまる時なし。情けない。

渋谷の仕事場→テニスコート(午前中二時間)→大学(レジュメ印刷)→自宅(今、HP更新)→鳩山アトリエへ。

創作に割り振る時間はまったくなし。嘆かわしい!明日は12時間はアトリエに籠り絵を描く決意。

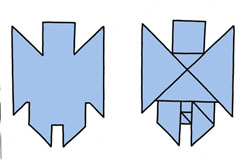

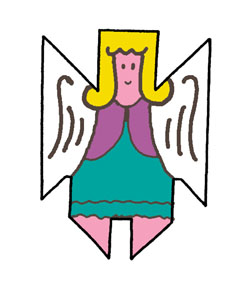

創作といえば、紙皿で天使を作った。ペーパープレートクラフト、。そのゲージも学生の数分だけ用意(レジュメは豪華カラー版)したから

時間が足りなくなるわけだ。真っ白い紙皿の天使はシンプルで清らかだ。学生はきっと喜んで制作すると思う。手を使う。作って作って……

学生は体験を通じて何かを学ぶだろう。

■二十四節気 <白露> 七十二候 (四十三候、四十四候、四十五候)

|

9月8日は白露 9月23日は秋分 ・四十三候 (9月8日) ・くさつゆ しろし 草の葉に白い梅雨が宿る ・四十四候 (9月13日) ・せきれい なく セキレイが鳴くようになる ・四十五候 (9月18日) ・つばめ さる ツバメが 南の国に 去って行く |

第三回『子ども教育学会』出席後、鳩山へ。板絵制作に集中する。このところ頻繁にアトリエを訪れるが、

それでも進行遅く焦る。眠る時間以外は彫っている。なんとか地塗りまで済ませた。この後も、塗っては彫る作業が続く。

板絵のしんどさは、終わりの時間が分からないところだ。今やっと”キャンバス”状態。やっと”描き”に入れる。”やっと……”の

ところまで漕ぎ付けたのに、アトリエを出なくてはならない。大学の仕事が待っている。

秋学期まで一週間。すべての時間をその準備のために使うが、それでも寸暇(あるだろうか)を見つけてアトリエに

向かうかもしれない。頭の中に作品の”骨格”がデーンと存在し、板絵作業の続行を促している。

栗の実が落ち始めた。古い木は元気ないが(2本は切り倒した)10年ほど前植えた3本は今年も”豊作”だ。 残念だが、

栗拾い(実際には口を開けたイガを叩き落す)する暇さえない。少しだけでも拾おうか……。

クルミは繁る葉の間から2個見えていたが、かき分けてみると5個!暗緑色の7~8センチ大の堅いボールが枝に

突き刺さるように付いている。昨年は収穫する前に落果したのか、動物に食べられたのか姿が消えてしまった。

この次鳩山へ来たときに実をもごう。クルミはいつ収穫してよいのかタイミングが分からない。表面の緑が段々黒ずんでいくが、熟れる

果実と違い大きな変化が無いから。いつもは袋で買うクルミ(カリフォルニア ウオルナッツ)だが、木に実るその姿は愛おしい。

割って「ウイスキーの友」に……、ゆとりのない日々の生活、夢想がしばしの慰めだ。

■《防災の日》はスズメバチ退治!

アトリエのシンボルツリー、チャンチンの老木(香椿)が枯れた。朽ち果てる寸前の幹にスズメバチが巣を作った。アカゲラが開けた穴が

日ごとに大きくなっていく。獰猛なスズメバチと、すぐ分かったがタカをくくっていた。いや、恐くて近づけなかったのだ。数百匹と群がる

スズメバチの大群、見るに見かねて役場に駆除を頼んだ。

消防署の車に、救急車。総勢8名。防護服に着替えた隊員2名。3名はバドミントン(?)のラケットを持って構える。ハシゴを架け

ほこらに薬品をぶち込む。窒息死させるのだという。そのあとバールで穴を大きくし巣を破壊、取り出した。何と6層も!

作業員は「これは大きいほうだ。巣に戻ってくるハチがいるから、暫くは近づかないように」。救護員は「今までに刺されたことは

ありますか?二度目なら死に至ります(ショック死)」と言い残し、引き揚げていった。スズメバチは恐い。

刺されて命を落としたというニュースも耳にする。 ふー、これで一安心だ。役場の方々、消防隊員に感謝感謝。

アトリエに入っても気になって仕方ない。デッキに出て、壊した巣の後を双眼鏡で見る。隊員が言った通りだ。スズメバチがまた群がって

きている。巣がなくなったことを諦めきれないのか、穴から出たり入ったり慌しい。大丈夫だろうか?又巣を作らなければ良いが。

板絵制作に入ったのは夕方。有線放送の『元気に遊んでいる良い子の皆さん、暗くならないうちに帰りましょう』が聞こえてきた。

「カラスウリの花が開くのを見たいなあ……」、「ビール&読書もいいなあ……」 ダメダメ!仕事仕事!、集中せねば……誘惑に蓋を

して……このところの低下した気力にカツを入れるべく水風呂、ねじり鉢巻! さあ、やるぞー!!!!

(Sep.1)

| 8月のアトリエだより |

■《愛媛の酒を楽しむ会》

京王プラザホテルで開催された蔵元18社出展の《愛媛の酒を楽しむ会》。畏友の杜氏、宇都宮君もブースを構えると言うので

出かけた。「千鳥」とならんで「月の滴」も展示されていた。「月の滴」はぼくの板絵(同名のタイトル)をラベルに用いた大吟醸酒だ。

会場はほぼ満員の盛況。利き酒しながら酒造主や日本酒党との歓談を楽しんだ。案内状通りの”ビュッフェディナー”だったが、

ぼくはテーブルから動かず、じゃこ天をかじったのみ。客の応対に忙しい宇都宮君とは一言二言話したのみ。握手して会場を後にした。

9月には大学。秋学期が始まる。その準備。板絵制作もある。造形遊び本の原稿も。明日は鳩山だ。アトリエの掃除も終わらせなくては

ならない。暑さで気力が萎えている。巻き返さねば!

■二十四節気 <処暑> 七十二候 (四十候、四十一候、四十二候)

|

8月23日は処暑 (9月8日白露) ・四十候 (8月23日) ・わたの はなしべ ひらく 綿を包むガクが開き始める ・四十一候 (8月28日) ・てんち はじめて さむし 天地の暑さがようやく収まる ・四十二候 (9月2日) ・いなほ みのる 稲が実る |

暦の上では処暑なれども、炎暑衰える気配なし。鳩山も暑い。板絵制作準備に訪れたが、暑さで退散する羽目に。

それでも掃除ぐらいはと収納庫をあけて溜息!思っていた以上にパネルがカビだらけ。パネルのみならずシナベニア板

すべてに白や黒のかび。炎天に日干しをする。幾度もパネルやベニア板を運ぶ。布で拭き落としながらの作業に体中の水分が

なくなるほどの

汗を流した。

胸が苦しい。深呼吸すると胸の上が板で覆われているような感じだ。カビを相当吸い込んだのだろう。なぜマスクを着け

なかった……、後悔しても後の祭り。いつもカビには悩まされているが、今回は大事だった。肺の中にカビ菌が育っている

のでは……ああ、胸が気持ち悪い!水道にホースを繋いで肺を隅々まで洗いたいなあ。

パネルを道路にならべて、”熱消毒”。枚数100枚ほどか、裏返してカビを殺す。湿気対策の名案なく、毎年板の天日干しに

時間を取られている。進歩なし!創作欲が削がれるし時間の無駄だ。東京への帰路も、今日一日の働きの虚しさが頭にあり

情けない思いでハンドルを握っていた。

我がアトリエが建つのは坂の下、更に半地下状態で湿気るのは仕方ないことだが、我慢我慢!贅沢を言うのはよそう。

”静かな小鳥の楽園”だ。「小鳥の帰る島」ではないか。

「小鳥の帰る島」は三十数年前現代童画展に出品した作品名

■交通渋滞覚悟で鳩山へ。

・「胡桃のヨットとブリューゲルの風車」 版画

講演会では板絵作品も何点か提示する。『胡桃のヨットとブリューゲルの風車』もその一つ。

ネーテルラントの画家ブリューゲルは1560年、《子どもの遊技》に91種類もの子どもの遊びを描いた。ブランコや、水鉄砲、竹馬など

分かりやすい遊びから、樽揺らし(シーソー)、煉瓦積み遊び、指骨あそび、目隠し鬼のスリッパ取り、洗礼ごっこ、お粥のかき混ぜっ

ごっこなど、フランドル地方の風俗、習慣色鮮明なもまで。

その中につくる遊びはただ一つ。「胡桃の風車」だけ。ぼくは絵を見て実際に作ってみた。それを板絵に描いたのが『胡桃のヨットと

ブリューゲルの風車』だ。10号Sサイズの小さなものだが、横浜の講演会で、胡桃の玩具ともども見せたいと思う。

炎天下、テニス3ゲームの疲れた体で、交通渋滞を恐れての運転、炎暑!気温が高いというより、この蒸し暑さ!鳩山のアトリエに

着いても、頭がボーとして他の仕事できず。ただ作品を積み込み帰途へ。

楽しみと言えば、庭で工事中の「井戸」の進行状況を確かめられたこと。誰も引き取り手が無いような巨大な砂岩の円柱形井戸枠を

破格の安値で購入。それを据え付ける土台工事を頼んであったのだ。井戸枠を何に使うか?地面を深く掘ろうとも、井戸が湧く保障もなし、

水をくみ上げる装置もないし。手押しポンプ設置も考えたが、これは井戸からの配管が必要で、大工事になる。そこで考えた。

名案浮かべり!!!!!この井戸枠の使途は?工事屋さんもぼくの描いた設計図を見て首をかしげた。構造を口で説明し、

わかってもらう。設置場所は庭の斜面だから、構造を描いた図面が理解できなかったのだろう。

< “名案”は工事終了後、この欄で答えを“白状” > ヒント………枯れ葉を入れる=○○○作り

工事は7割がた出来ていた。構造体はほぼ完成。煉瓦も積まれ後は配管と、井戸枠の運び込みだ。

あちこちに蝉のぬけがら。ミンミンゼミの鳴き声が蜩に変わった。アトリエのシンボルツリー《チャンチン》が、枯れた。アカゲラだろうか、

突いた穴が二つ寂しそう。主は見えず、チャンチンは今、アシナガバチの城となっている。ヤマカガシも手入れの無い庭で我がもの顔だ。

仕方ないことだが……。

(Aug.15)

■板絵運搬、準備を考慮しホテルの予約を入れる

18日の講演会会場はは横浜のホテル。当日車で行くつもりだったが、板絵、絵本、レジュメ(かなりの重量)の運び込みなどを

考え、前日宿泊することにした。『表現する喜び』と題し2時間の講演。一部<板絵の仕事>二部<絵本・雑誌の仕事>。いま資料

整理に忙しい。秋の現代童画展出品作(上野の森美術館)にも取り掛からねばならない。その前に、造形遊びの

指導本の原稿も。明日は大学へ。

風邪は何とか治まりそうだ。さあ、またフルスロットルで走らねば……。暑さにめげてはいられない!

(Aug.11)

■夏風邪!熱がある。仕事、スローペースにダウン!

疲れが溜まっていたのだろう、風を引く。頭痛が続き仕事ストップ!それでも、講演会の準備はしなくてはならない。

パワーポイントに板絵作品や絵本を取り込む作業。レジュメが先だが、今、考える力は無い。

講演会には板絵も持参して行こうと思う。その作品の決定は迷ったが、『いこい』『たたかい』(F50 1981)とする。

20年も前の作品だ。100人レベルの会場での可視性を考えると、”大柄”が良いだろうと。近作の小品も2~3点加える予定。

■二十四節気 <立秋> 七十二候 (三十七候、三十八候、三十九候)

|

立秋は8月7日 (処暑は8月23日) ・三十七候 (8月 7日) ・すずかぜ いたる 秋風が吹き始める ・三十八候 (8月13日) ・ひぐらし なく 蜩が鳴く ・三十九候 (8月18日) ・のうむ まとう 濃い霧が立ちこめる |

■鳩山アトリエは伸び放題の木々に隠れる

雑草生え放題、手入れする暇なく荒れ果てた鳩山のアトリエの庭。庭と言うより原野かジャングルか。それでも、植えまくった

果樹、花木が育っている。”植えまくった”というのは、畑にない樹木の苗木を見つけると、手当たり次第手に入れ植えていった

ということ。柿、リンゴ、スモモ、キウイなど果樹のみならず、ユズリハ、クロモジ、リンデン(西洋菩提樹)、イタリアンパイン、メープル、

それに後先考えずに(大木になったらどうしよう)ブナやトチに、ヒノキやケヤキまで植えた。紅葉が好きだからモミジもハゼも。

この間は大島桜も植えた。桜は昔からある山桜、それに、染井吉野が昨年から咲き出した。大島桜の”ねらい”は花より葉っぱだ。

この葉で桜餅をつくろうという算段。二本植えた大島桜(知人が種から育てたものを移植した)が楽しみだ。

ナツメ、サルナシ、山葡萄は放っておいても育つが、心配はナナカマド。一本を枯らし、昨年植えた二本も危やしい。

ナナカマドの赤い実を小鳥にとの思いは今秋も叶いそうもない。

■夏風邪?鼻クシュンクシュン……

オープンキャンパスで張り切りすぎたのか(満員御礼、大盛況)、雨の中のテニス(サーブ打ち込み200球)が

ハードだったのか、はたまた熱中症か、鼻水が止まらない。夏は大好きで暑さにも強いぼくも、”35度”には閉口!

只今ギブアップ状態。それでも休めず動き回っております……。○○○○、暇なしか!

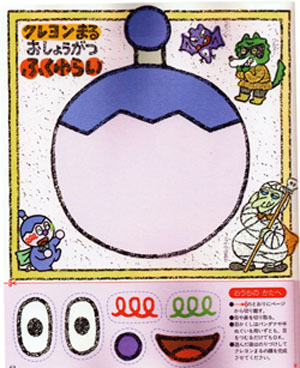

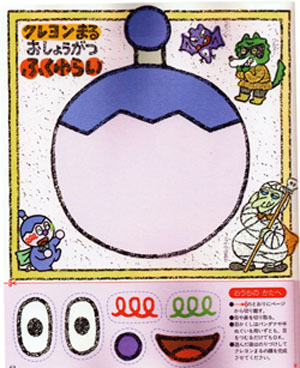

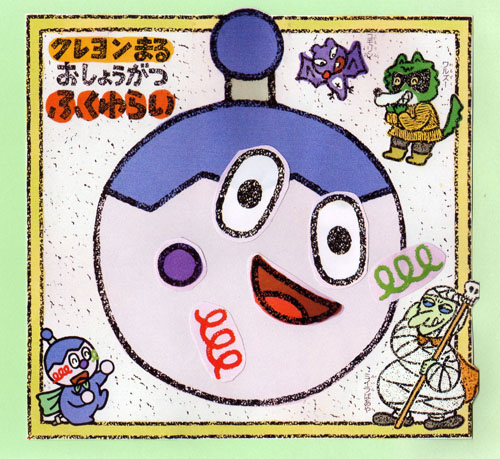

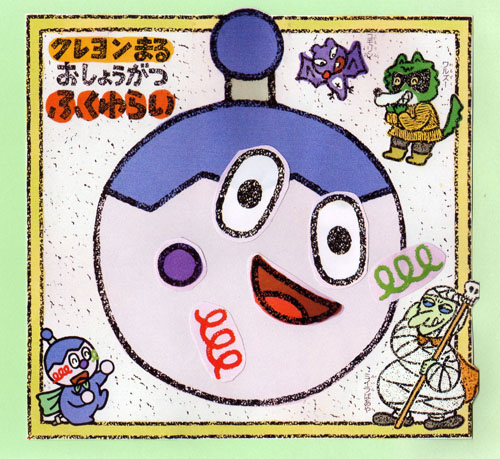

■クレヨンまるDVD <ハーブおばさんのスイカのパラソル>

『幼稚園』(小学館)9月号付録に「夏チャレンジDVD」がついている。アンパンマン、ドラえもん、お話、歌、水族館に行こう、

忍者修行など盛りだくさんの120分。その中に「クレヨンまる」も納められている。まだワルズーやミイラばあや、それにチェリーや

ふるもとくんなど友達が登場する前の、最初期の作品。「ハーブおばさんのスイカのパラソル」の再録。

ここ2~3年前から、幼児雑誌にDVD(その前はVHSビデオ)がつくことが多くなってきた。”お得感”はあるが、その分雑誌の

ページ数は減っている。本文が充実してこその雑誌だ。

毎号付く”本物付録”(表紙にもこの文言が載っている)も、手替え品替えのアイディア玩具ではあるが、創造性を育むような物は

少ない。雑誌の黄金期70~80年代の付録と比べると、見た目の豪華さとは裏腹に、<創意工夫>する心が育つとは思えないような

ものばかりだ。

キャラクターを付けた刺激的な玩具(多くはICやボタン電池を使っている)は子どもには魅力だろうが、その興味は長続きしない。

持っているだけのもの、あるいは遊び方を限定する玩具に想像性、創造性がないからだ。

■2010 オープンキャンパス・模擬授業・アリガクン参戦!

8月1日は相模女子大学のオープンキャンパス。真新しい建物、マーガレット本館5F2152教室でぼくは授業を行う。

昨年も一昨年も満員の盛況ぶり。補助机を出して対応した。当節の風潮として保護者の方々もお見えになる。ご父兄をも

納得させる講義でなくてはならず、頭をいためるところだ。(本来は制作を通じて自己表現し、体感が人間の底力を培っていくものだが)

今回はアシスタントの三年生が5名参加の強力体制だ。高校生諸君に「作る喜び、表現の素晴らしさ」を教えたい。

| 7月のアトリエだより |

■夏の法要は大変だ!寺は、今話題の植物園の傍らにあり

連日35度以上の「猛暑日」。先日は文京区にある寺で法要がありでかけた。本堂での僧侶の読経の後、炎熱の墓へ。

参会者はみな汗を滴らせている。お坊さんも配慮して短めの念仏。くらくらして倒れそうな暑さ、代わる代わる墓に水を

かけたが、かけた途端から乾いていく。

墓石には、○○家ではなく、倶会(旧字)一拠(旧字)と彫られていた。

寺から程近くに東京大学附属小石川植物園がある。いま、世界最大の花ショクダイオオコンニャクが開花し、大賑わいとの

報道。一万人以上が訪れ入園券の販売をストップしたとも。目と鼻の距離まで来ており、見ていこうか迷ったが、この暑さに

退散。 それにしても集まった10000人……。話題性……、本当に前々からこの植物に興味を持っていた人はどれくらい

いたんだろう? いろいろ考えてしまう。

■二十四節気 <大暑> 七十二候(三十四候、三十五候、三十六候)

暑中お見舞い申し上げます。 23日は大暑! ”文字通り”を越していますよね。でも、

暦では大暑の次は立秋…………、”りっしゅう”の語感はいいねえ。暑さに負けませぬように、ご自愛専一に。

|

7月23日は大暑 (立秋は8月7日) ・三十四候 (7月23日) ・きり はじめて はなを むすぶ 桐の花が実を結ぶ ・三十五候 (7月28日) ・つち うるおいて むしあつし 大地が熱を持ち蒸し暑くなる ・三十六候 (8月 2日) ・たいう ときどき ふる 大雨が時々降る |

猛暑日!夏が好き、熱さには強かったぼくも流石に閉口!先週まで頑張っていた”金曜テニス”も断念する。行かれないことも

ないが、コートに誰も集まらないだろうし。明日は法事がある、黒服の準備をする。汗だくだ。

HPの更新もできぬまま、8月1日のオープンキャンパスの用意、18日の講演会の準備に明け暮れている。講演会は長時間だから、

パワーポイントも活用する。そのためのデータ取り込みに大わらわ。

演題は『表現する喜び』一部は<板絵・版画……三つ子の魂、何とやら>で「幼少期の先生との出会い、環境、素材について」から現在に至る

表現人生を話す。 二部は<絵本の現場から>と題して、まず 「こんなこいるかな」誕生エピソードを。NHK2歳児テレビ番組研究会の教育目標などを紹介しつつ話す。これはぼくの基本的考え方、すなわち「色んな個性、それぞれを認め、一人ひとりを伸ばす」と、思いは一緒だから。

研修会は全国から集まる図工美術専門の先生方だから、絵本の様々な作法、制作技法も。更には小学校の先生方が受け持たれる子どもが、どのような環境に置かれて育ったのか、「月刊幼児雑誌の変遷」から見る試みも。30年間の幼児雑誌の本文はもちろん、殊に付録に着目。付録は

おもちゃだから、子どもに一番身近なもの。その変わり様から様々なことが見えてくる。大量の雑誌や付録の実物を提示しながら”驚くべき実体”を

知ってもらおうと。

大学の授業も大詰め。セメスター制は???だ。半年15回の講義(演習)では物足りない。いきおい詰め込むことになるが、学生が深く考え、自主的に制作するまでには至らない。学生は頑張ってついては来ているが、「これでもか、これでもか」と言うくらいやらねば力にならないと考えるぼくには

不満が募るばかりだ。”思いっきり””徹底的”にやりたいなあ……、学生には学ぶ時間が足りなすぎる。嗚呼。

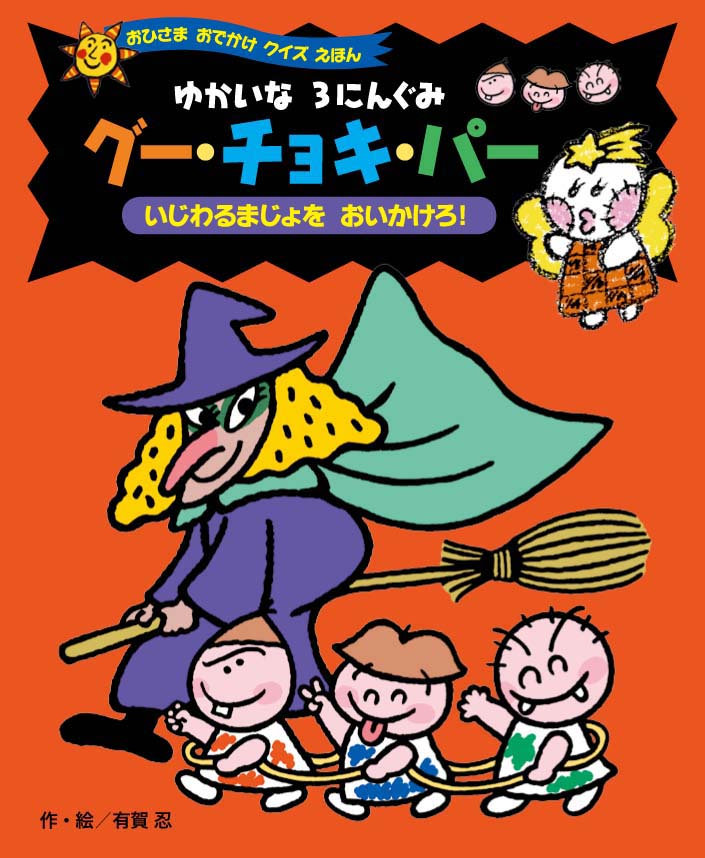

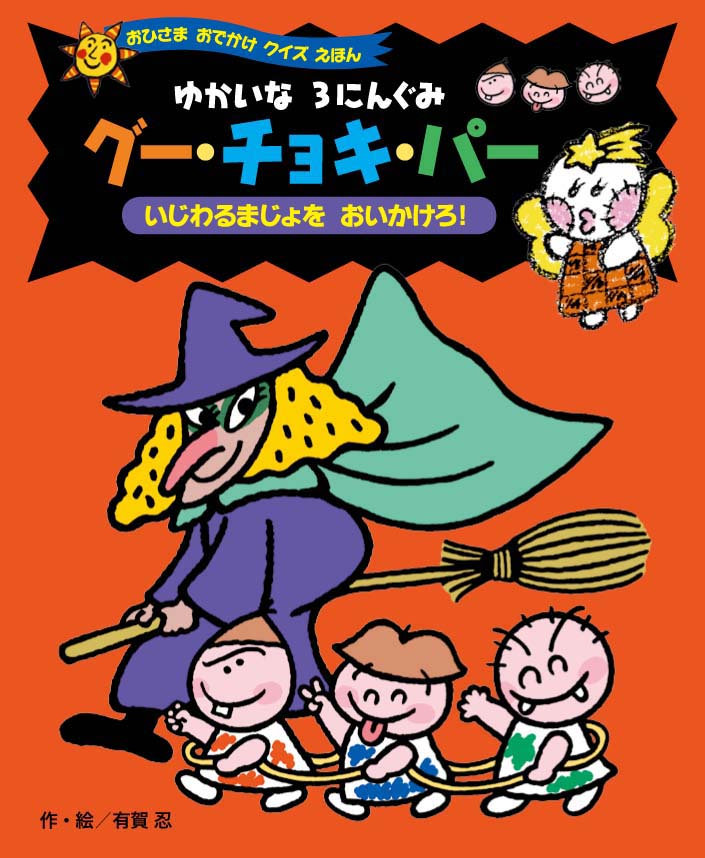

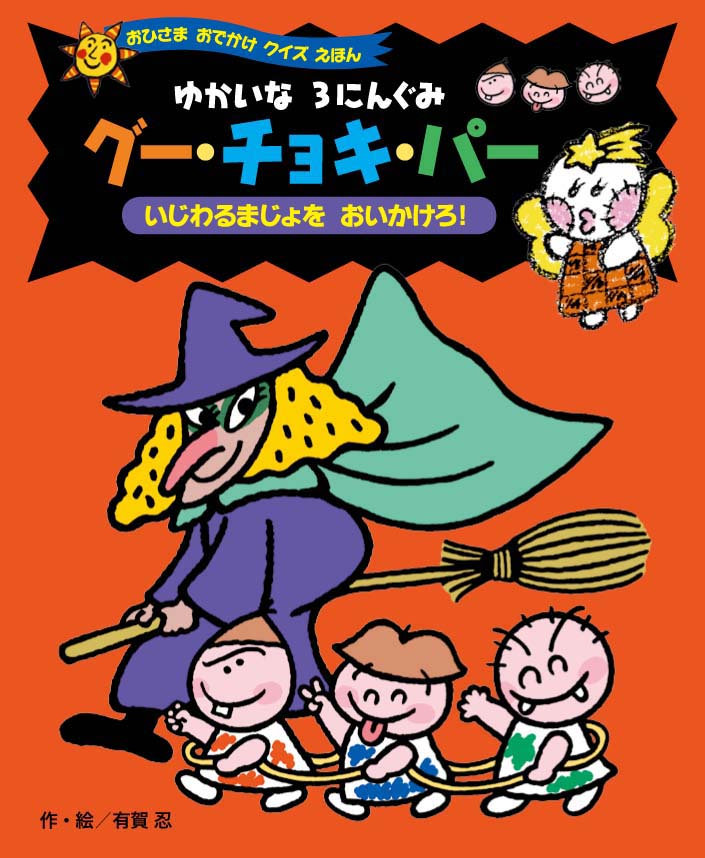

■おでかけクイズ絵本『グー・チョキ・パーのいじわる魔女を追いかけろ』表紙初校あがる

『グー・チョキ・パー』はお話とクイズ満載の絵本。<おまけクイズ>のボリュームもたっぷり。子どもを

長い時間楽しませたい。何度も絵本をめくって、隠されているものを探す楽しみも。

グー・チョキ・パーは腕白三人組。描いた絵から可愛らしい女の子が飛び出してくる。名前は『おやつちゃん』。

いじわる魔女『ズルーイ』との知恵比べ!乞うご期待!

(Jul.15)

■二十四節気 <小暑> 七十二候 (三十一候、三十二候、三十三候)

|

7月7日 は小暑 (7月23日は大暑) ・三十一候 (7月 7日) ・おんぷう いたる 暑い風が吹くようになる ・三十二候 (7月12日) ・はす はじめて ひらく 蓮の花が咲き始める ・三十三候 (7月18日) ・たか わざを ならう 鷹の子が巣立ちの練習をする |

現代童画選抜展終わる。今年は会場に行かれず仕舞い。出品作『どんぐり嵐』はこの後、坂出市民美術館展、神戸展で

展観される。お近くの方はご高覧を。

(Jul,5)

| 6月のアトリエだより |

■現代童画会選抜展が開催されます

「現童選抜展2010」開催。6月28日(月)~7月4日(日)

銀座アートホール

詳しくは展覧会のページをご覧下さい。

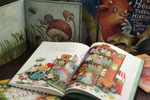

■古いスケッチブックが大量に出てきた 厚手の粗紙

・粗紙32枚のスケッチブック。 27×34cm POLARPUBLISHING/FINLAND

絵本の原画やイラスト(教科書、雑誌、レコードジャケット、広告パンフ、百貨店ポスターなどに使用したもの)を捨てる。

ぎっしり詰まった紙袋を”仕分け”もせずに、幾つもゴミ置き場へ運んだ。見れば捨てるに忍びなくなるのが分かっているから。

版木の類もイラストを彫ったものから、版画作品まで山のよう。取っておきたい気も山々なれど、どこかで処分せねばと一大決意。

大量の和紙や紙類はカビや黄変したものを除き取っておく。中に写真のスケッチブックの束があった。数十冊、購入は

40年程前だろう。なぜ買ったのか?おそらくスケッチブックの粗い紙質が気に入ったのだと思う。ザラザラしていて厚さもある。

真っ白とはお世辞にも言えないが(藁半紙か馬糞紙の趣)、風合いが良い。一、二冊使った記憶もあるが、戸棚の奥に眠った

ままでいた。ツルツル、すべすべのコート紙や白い紙が当たり前の子ども達に、この”自然な紙の色”を見せてやりたい。

クレヨンの”塗り””滑り”が全く違う。”粗末な”ザラザラ画用紙の復活を望む。

何でも手に入る、恵まれすぎからは創造性は育たない。無いから工夫する、やっと手に入れたから大事にする……想像力と

創造力、この二つのソウゾウリョクは環境、人(導き)、そして素材(材料)で培われる。粗末なスケッチブックの山を見て

思った。物が無い時代に育ったぼくは幸せだったと。

(Jun.25)

■二十四節気 <夏至> 七十二候 (二十八候、二十九候、三十候)

|

夏至は6月21日 (小暑は7月7日) ・二十八候 (6月21日) ・だいとう かる 夏草が 枯れる ・二十九候 (6月27日) ・しょうぶ はな さく 菖蒲の 花が 咲きはじめる ・三十候 (7月2日) ・はんげしょうず からすびしゃくが 生える |

■いつも、アップアップ。切羽詰っての仕事……ゆとりがないなあ。

毎週木曜日は「自分の仕事日」としている。絵本制作、文書き、絵、研究といくつもメニューが多すぎて、大抵は

うまく行かない。時間を決めてやることを変えようとするのだが、仕事が不満足、区切りまで届かず延長となってしまう。

欲張り過ぎだが時間が足りないので仕方ない。睡眠時間も少なくてフラフラ状態……良いことではないなあ。

今日は絵本から入ろう。原稿書き(草稿)、それにやはり気になるレジュメ資料を作り直さねば。講演会の演目コンテンツも

考えたい。オープンキャンパスのメニューも、その他もろもろ、一つ一つ片付けてとは思うのだけれど、その一つが重たくて……。

昨日は小雨の中、キャンパスの植物の葉を採取した。キウイ、ドクダミ、ヤツデ……。「絵画造形表現」授業、スタンピングのためだ。

学生も色々な葉を持ち寄った。桜、銀杏、紫陽花、トマト、ヤマノイモ、柏、中に睡蓮なんてのもあった。残念ながら睡蓮は葉脈が浮き

出ておらず、スタンピングしてには向かないのであるが。

学生は自然物(葉など)と人工物(キャップ、容器)のスタンピングを楽しんだ。7色のインクをローラーに付け素材を写し取る作業に

夢中……、そしてその”転写コレクション”をコラージュする。自由に再構成する。完全自由を与えられた学生の表現は光った。いくつか

目を見張る出来栄えの物があった。

学生が制作自体を楽しんだ、その痕跡が作品なのだ。概念や意図しない無意識下のデザイン技法(AUTOMATIC……デカルコマニー、

フロッタージュ、ウオッシング、スパッタリングなど)を学んだ後の授業に、ぼくはスタンピングを選んだ。幼児造形教育の版画の元になる

スタンピングに、学生は時間を忘れて没頭した。その姿は無邪気に遊ぶ子どもと同じだ。幼児保育に携わらんとする者は子どもの心を

知らねばならない。作業に集中して子どもに還っている学生……、ぼくは学生が先生になって子どもに囲まれている情景を想像していた。

(Jun.24)

■リンデン(西洋菩提樹)の花にミツバチが……良い写真が撮れた

・リンデン(西洋菩提樹)の花の蜜を吸うミツバチ

「絵画造形表現活動」の今回のテーマはスタンピング。あらゆるものにローラーでインクを付け写し取ろうというもの。

自然物は葉っぱなど。学生は思い思いの葉っぱを集めてくることになっている。ぼくも葉脈のはっきりしたものを用意する。

桜、イチョウ、ヤツデなどはキャンパスにある。珍しいところで、杜仲茶、サンシュユ、ローズジェラニウム、ワイルドストロベリー、それに

きれいな形の”定番”モミジ。ハナミズキもアイビーも葉脈が美しく出る。全部で20種類くらい保冷材を敷いたバッグに詰めた。

リンデン(西洋菩提樹)の葉も珍しかろうと採取しようとして手を止めた。いまや激減、姿を消し問題となっているミツバチが、花の蜜を

吸っていたのだった。リンデンの花の蜜は最高と言われるが、一体このミツバチは何処に帰るのだろう?

アトリエを建てた頃は、ミツバチの大群の羽音うるさい群舞が見られたものだ。確かにここ、鳩山でもミツバチは減っている。

大急ぎでカメラを取りに。ピンとあわせに一苦労したものの何とか姿を納めた。

■クワノ実、グミ取り放題!ビワの実、甘露!

アトリエに籠りっぱなしは体に毒と、外に出る。荒れ放題の庭(庭と呼べないほど雑草が茂っている)、赤い実が目に入る。鈴なりの

グミ、ギッシリ密着する桑の実だ。どちらもいい具合に熟れて今食べごろ。口に含めば、かまずにとろける柔らかさだ。甘い。そう

たくさんは食べられないが、もいで食べるのは格別美味しく感じられる。びわの実も20粒ほどだが実を付けている。先週はまだ

固かったが、こちらも食べごろ。吐き出した種は辺りに埋めた。芽を出してくれるだろうか?忘れた頃、「あっ、あのときのだ!」

幼木を見つけられたら嬉しいだろうなあ。

■2010現代童画会選抜展搬入日迫る (展覧会詳細は別項)

毎年この時季恒例の「現童選抜展」も間近。銀座アートホール展示のあとは四国坂出、神戸と巡回する。作品の保護箱を

製作したが、利用していたホームセンターが閉鎖し材料の手当てが容易ではない。時間もなく、ありあわせの板で間に合わせた。

肝心の作品、タイトルは『どんぐり嵐』。毎年車の屋根に振り落ちるマテバシイのドングリが意識のベースにあった。それと、

旧作『どんぐり広場』だ。いま、種から芽を出したクヌギが育っている。”どんぐりの木”は種類が多いが、風に飛ばされてくるのか、

自然に生えてくるから嬉しくなる。ドングリノ木だけではない。サンショウ、ナツメ、スイカズラ、アケビ、モミジ……邪魔者扱いの杉も

あちこち芽を出して困る。さてさて『どんぐり嵐』の出来栄えは如何に……。

(Jun,22)

■「幼稚園実習」学生への試練……。耐えて超えてほしい。

昼休みのオフィスアワー(学生が質問等に自由に研究室を訪れる)に幼稚園で実地研修中の

学生が駆け込んで来た。園の先生から「責任実習」の制作物について厳しい指摘があったという。

廃材を用いての幼児の工作遊びで、学生は条件の一つ、「季節感を出す」から、カエルをテーマ

に選び、工作二種を用意した。新聞紙をまるめ先っぽにカエルを止らせゴムで“発射“するおも

ちゃ、 もう一つは、ティッシュボックスの中にカエルを4匹入れたもの。 蓋をあけると勢い

良く飛び出すおもしろい工作だ。

それが、「年長にはもう少し凝ったものを」「壊れにくく、長く遊べるもの」「カエルは4匹

いらないのでは」など等、相当言われ落ち込んでしまった。

”4匹”が面白いのに。学生がかわいそうになった。一匹しか入らない箱をわざわざ作るより、

4匹入るに越したことはない。カエルは3匹でも2匹でも自由だ。スペースを一匹用に限定して

しまえば、その後の遊びが広がらない。ぼくには何だか先生のアドバイスが”言いたい放題“に

思えてならなかった。

制作物をみてぼくは首を傾げた。いずれも問題はないと思えたから。「色んな見方があるんだね

この工作、子どもたちきっと喜ぶよ。頑張って!」ぼくも二点制作したものを見せたが、学生ので

十分行ける!「もっと自信を持っていいよ。」……励まして帰した。

聞けば、その園はセロハンテープ、ガムテープ類は一切使わせないという。段ボールを使う大形

おもちゃを作るときやペットボトルを束ねるとき等クラフトテープやビニールテーが重宝するのに、

すべて禁止とはなあ。先入観だ。そのくせ園児には英語を学ばせているという。何か偏ってる。ホチ

キスだって何だって危険視して使わせないのでは創造性は育たない。環境、素材(材料)それに、

やはり指導員だなあ。

子どもの感受性の萌芽期の立会人、極めて重責だ。

(Jun.14)

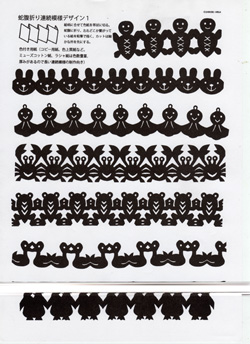

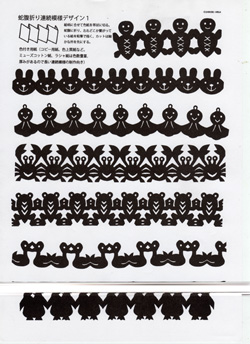

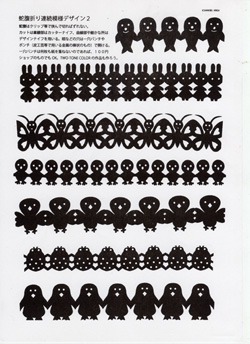

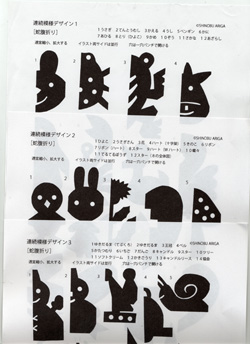

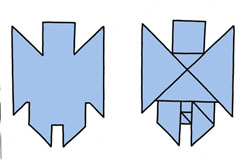

■実践遊び学……「連続模様切り紙あそび」

先週は江戸時代、寺子屋で盛んだった「紋型切り紙」を演習。昭和20年頃までは図工の教科にあった。3回折り、

4回折りを数多く制作。今回は「蛇腹折りの連続模様」。学生は思い思いのモチーフで数点の作品を仕上げた。

写真2枚

はそのレジュメ。右はデザイン参考資料1~3。このあと学生は”完全創作”に挑戦する。宿題にしたから、次週が

楽しみだ。自主性を喚起したい、いや何より制作”量”を求めたい。今は”質”ではなく、量だ。飽きるほど制作して初めて

身につくのだから。

毎回レジュメはこの調子だから、時間がかかる。今回は作りためた連続模様(すべて大型サイズで制作済み)その数40点。学生はこの40個を馬鹿馬鹿しいと思うのでなく、「だったら1個くらい作るぞー!」と発奮してほしいのだ。

(Jun.7)

■鳩山のアトリエ……目を休めに庭に出る。鬱蒼とした茂みに実りを見つけ嬉しくなる

週末は鳩山の生活が続く。現代童画展選抜展出品作の制作に入った。「アトリエだより」更新も儘ならぬ状態だ。

板を彫る手を休めて庭に出れば、嬉しい発見が!伸び放題のびた木々が実を付けていた。ビワはもうすぐ食べられそう。

サルナシはまだまだ小さいが、今年もどっさり実ったので楽しみ。グミは大粒が取りきれないほどだ。桑の実は口に含めば酸っぱく、甘くなるまで待とう。気にしていたオニグルミは(昨年はたった一粒しか生らず、それも収穫前に落ちてしまった)十個ほど実を付けた。クルミは信州で育った子ども時代の思い出があるので、何としても育てたかった。根元を虫にやられ穴が

開いてしまい心配していた。薬を塗布しロール布で養生する。

■二十四節気 <芒種> 七十二候 (二十五候、二十六候、二十七候)

|

6月6日は芒種 (6月21日は夏至) ・二十五候 (6月 6日) ・かまきり しょうず カマキリが姿を見せる ・二十六候 (6月11日) ・ふそう ほたるとなる 腐った草が蛍に姿を変える ・二十七候 (6月16日) ・うめのみ きばむ ウメの実が黄色に色づいてくる |

| 5月のアトリエだより |

■二十四節気<小満> 七十二候(二十二候、二十三候、二十四候)

|

5月21日は小満 (芒種/6月6日) ・二十二候 (5月 21日) ・かいこ おきて くわを くう 蚕が桑の葉を食べるようになる ・二十三候 (5月26日) ・べにばな さかう 紅花の花が咲き乱れる ・二十四候 (5月31日) ・ばくしゅういたる 麦が育ち、麦畑が黄金色になる |

2限3限授業の間に昼食をとるのだが、片付けがあったり、学生の質問などに時間を要し満足に食べられたためしがない。

10分くらいで立ち食い……出来ればいいほうだ。今日は昼飯を食べに研究室に入ったのが12時35分。そこへプロジェクト活動研究の

指導を求めて学生三名がやってきた。プロジェクト活動研究は学生が(教室外で)自主的に表現する科目だ。仕掛け絵本を作って、

幼稚園児の前で演じたいという。残念なことに、この学生達はぼくの「絵画造形表現Ⅱ応用」を受講していない。講座のコンテンツには

仕掛けを使っての「グリーティングカード制作」もある。ポップアップを中心に数種類の仕掛けを研究制作する。勿論カードのみならず絵本にも

応用可能だ。学生に授業で使った「仕掛けのゲージ」を貸し、コンセプトの再確認(仕掛けのおもしろさが狙い?しっかりした絵本?子どもたち

への読み聞かせが主?……いずれも大変なこと、中途半端にならぬように)をしてくるように言った。三人は仕掛けの習作を見せた。

すべては”ヤル気”だ。熱いエールをおくった。

先週は「なぜ絵が嫌いになったのか?いつごろから図工をしなくなったのか」アンケート調査をするという学生が訪ねてきた。文献を貸せと

いう。問題に即答といったものが簡単に手に入るわけが無い。子どもの絵、評価、造形表現等の資料として数冊渡したが、いずれもヒントには

なっても直接回答を求める者には不満だろう。考え迷い悩む……、研究する姿勢を見たい。

仕掛け絵本制作にせよ、アンケート調査にせよ、自主的活動の”芽生え”は素晴らしいこと。嬉しい。昼飯にありつけない日が続きそうだ。

(May.24)

■久しぶりの鳩山。雑草に庵埋もれそう。チェーンソーで木を切る。ブンブンゴマを作る。

多くの田圃で田植えが終わっていた。それも昨日か一昨日か、苗が植えられたばかりであることが直ぐ分かった。

鳩山には板絵制作用の木製パネルの在庫を見に来たのだが、アトリエに近づけないほどはびこる木の枝落としや雑草取りに

日がな格闘、板絵どころではなかった。

演習科目「コマの回転円盤デザイン制作」の前に見せる”伝承玩具”「ブンブンごま」を数個作った。ブンブンごまは回転するとタコ糸が指に食い込み引きちぎれるくらい引っ張られる。ブオーン ブオーンの音もダイナミックだ。ボール紙、ボタン、木片……何でも使える。昔は牛乳瓶のキャップで作ったものだ。路傍でメンコや釘刺しをして遊んだ少年時代、ぼくは毎日

何かを作っていた。このブンブンごまもその一つ。現代の子どもに糸巻きタンクなどと一緒に伝えたい遊びである。

(May.23)

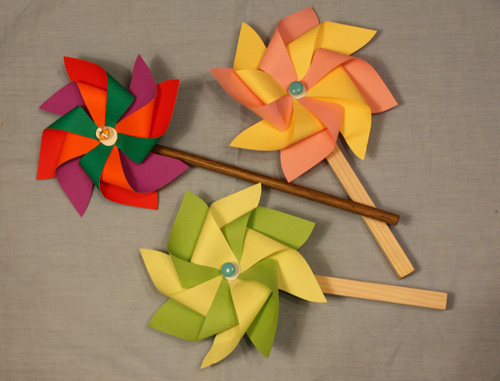

■ウタリ神社の経木の風車を修理する

今年度の実践遊び学では4枚羽根に加えて8枚羽根の風車を制作した。紙製の風車以外にポリエステルベース

のものも学生に見せた。要は応用力だ。授業の始めには郷土玩具の「経木製の風車」も紹介したが、”経木”を

知る学生は皆無。「昔は肉屋でも魚屋でも包むのに使ったんだ。ほら、八百屋や魚屋の店先にあるだろう。あの墨で

値段を書いてある薄いやつだよ」……、そんなこと、いくら言っても無駄。隔世の感あり。

(May.22)

■子どもの造形遊びに「タイヤチューブプリント」を!

材料はたっぷり与えよう!「あれはいけない、これはやめよう」一切なしで、自由な「ペッタン遊び」を!

幼児や子どもの絵画造形は創造性を育む遊びだ。自由な造形をさせるには好奇心の喚起、環境、材料が必要。

環境は(お片付けのルールを教えるのは別)整理整頓された”キレイな場所”ではなく倉庫のような、思う存分”汚せる”空間がのぞましい。材料も高価な物や手に入れにくいものをちびちび”大切に使う”のではなく、身の周りに当たり前にある廃品利用、それも大量に与えることが肝要だ。壊したり、組み合わせたり、素材を本来の用途以外に応用する。正に想像力は創造力を育てることになる。

自転車のタイヤは廃棄物だ。入手簡単、大量に準備できる。絵画造形の素材にうってつけ、利用しない手はない。ゴムのチューブを木片に両面テープで貼り付けるだけで版材ができる。チューブ版画が幼児にも向くのは、彫刻等を使わないこと。

はさみ(カッターナイフの指導も)で簡単にカットできる。木版画、芋版画など、多くの版画は彫りミスしないよう神経を使うが、

チューブプリントは、粘着シートにチューブ片を貼り加えていくのだから、その心配はない。最も簡単な版画表現の一つと言える。

学生には、演習の前に版画の種別(凸,凹、平、併用版、モノプリント)の説明と、遊びの魅力を話した。が、何より大事なのは、造形教育に当たる者の”姿勢だ”。自らが楽しむ、目一杯遊ぶ、作る喜びを感じる……これらがなければ子どもの心は

捉えられない。「先生が、あんなに夢中になってる。おもしろそう!」教える側は”教える”のではなく、演じるのでもなく、楽しさを伝えられたら良いと思う。

(May.21)

■おでかけ絵本 愉快な三人組み『グー・チョキ・パー』制作順調

今月号で予告した、「ワン・パー・クー」は、ゆかいな三にんぐみ「グー・チョキ・パー」と名を変えた。クイズ、パズルを

どっさり盛り込む構成を楽しみながらやっている。<たぬき>クイズ……は、”た”抜きクイズ……”タ”の文字を消していくと

お菓子の名前が次々でてくる……、これは残念ながらカット!チョコレート、ドーナツ、ポテトチップス、キャンディー、

ビスケット、キャラメルなどカタカナが多く、編集部より幼児向きではないとの指摘。”狸クイズ?”の、ボケも入っているし

楽しめるのになあ。これに代わる面白い食べ物クイズを今考えている。もちろん絵本だから視覚的遊びの要素が大事……。

(May.16)

■クレヨンまる最終回!!掲載誌『おひさま』発売!!

■クイズ、パズル満載絵本の構想を練る

ゆかいな三にんぐみ グー・チョキ・パー

いじわる魔女を追いかけろ!

「おでかけクイズ絵本」のアイディアをまとめ,ダミーを制作する。意地悪魔女ズルーイが出す難問に、

腕白三人組グー・チョキ・パーが答えていく展開。描いた絵から飛び出てきたゲストキャラクターの

“おやつちゃん”が、それに絡む。

ことば遊び、迷路、シルエットクイズ、塗り分けパズル、形態パズル、絵探し、数遊び、本物探し、記憶クイズなど

満載予定だが、選択に頭を悩ましている。ボリュームたっぷりだが、読み終えても再びページをめくってクイズに

再度挑戦したくなる「おまけクイズ」付きだ。今は絵を描くというより、ゲーム的展開に頭を使っている。

スムーズな流れであるか?クイズは幼児に難しすぎないか?おやつちゃんの奪われたバッグの中身の秘密で、

ラストまで引っ張れるか?………キャラクターも(描いて描いて描いて)育てなければならないし、

ああ時間が足りない!今日は母の日。記憶の底から浮かび上がる母の微笑み……「ばかったいのを作りな!」

(“ばかったい”は母の口癖だった。非日常のおもしろさ、意外性、頓珍漢などを含めた、独特のニューアンス。

否定ではなくむしろ褒めことば)形式、常識、秩序、概念からフリーになるのがアーティスト!

母は厳しく、優しかった。

(May.9)

■移植したフキが根付き育った

テーブルソーやボール盤、ジクソーなどを備える作業小屋を建てた。用地はフキ畑。フキの根を少しだけ移植した。

芽は出したけれど、摘み取るには忍びず、蕗の薹はおあずけだった。来春が楽しみだ。その前にキャラブキという”手”もあった。

どうにも酒肴が頭から消えない。飲兵衛は春夏秋冬、恵みに感謝!

(May.5)

■おでかけ クイズ 絵本のタイトル決定!愉快な三人組『グー・チョキ・パー』のいじわる魔女を追いかけろ!

<おやつちゃん>て、何者?

キャラクター三人の名前、<ワン・パー・クー>、<ジャン・ケン・ポン>、<イチ・ニ・サン>、<ピー・カー・ブー>などの候補の中から、

<グー・チョキ・パー>に決めた。いたずらっ子が描いた絵から<おやつちゃん>も登場する。敵役のいじわる魔女、その名も<ズルーイ>。

いじわるクイズを連発する。<ズルーイ>は<おやつちゃん>のポシェットを奪って逃げる。<グー・チョキ・パー>は<ズルーイ>のだす

クイズを解きながら追いかけて行く。無事ポシェットは取り返せるか……?ポシェットの中味は……?

何度でも遊べるような仕掛けも。巻末には「おまけクイズ」を用意する。このノウハウは『こんなこいるかな』(知恵遊び絵本版4冊)で

用いたもの。楽しめる絵本にしたい。

(May.4)

■二十四節気 <立夏> 七十二候 (十九候、二十候、二十一候)

|

5月5日は立夏 (小満は5月21日) ・十九候 (5月 5日) ・かわず はじめて なく 蛙が鳴き始める ・二十候 (5月11日) ・みみず いずる ミミズが姿を見せ始める ・二十一候 (5月16日) ・たけのこ しょうず 筍が生ずる |

久々のテニス。準備体操ももどかしくラリー。結果散散!右ふくらはぎの肉離れ。以前やったところだ。運動不足の鈍った体に

急激な刺激、”故障”は目に見えているのに。おお馬鹿者だ。足を引きずって歩く羽目に。

よって、また机に向かう生活と相成った。渋谷の仕事場からは中学校の校庭が見える。少年野球の練習試合が白熱を帯びている。

飛び交う声で分かる。皆、戦いに夢中だ。シップ薬を貼り、ぼくも絵本作りに精をだす。

(May.4)

■ペッタン、コロコロスタンプ 廃物利用による,幼児のための造形表現ツール

テニスボールやボール缶の蓋を

テニスボールやボール缶の蓋を ペッタンコロコロスタンプは造形表現遊びの一つ。幼児は出現する轍の跡に目を輝かせる。型押し遊びの専用スポンジも市販されて

いるが、身の回りの物を活用することが、”応用する心”を育てる。手づくりした物は市販教材の完成品に、想像=創造……に至らせる

点で優る。材料は不要になったテニスボール(ゴミ処理に頭を悩ますクラブからは、いくらでも貰えるだろう)、クリーニングハンガー、

ペットボトルのキャップ。テニスボール缶キャップ(下段作品)いずれも廃物の再利用。

上段の針金ハンガーに通した二つのペットボトルキャップは頼りない装着に見えるだろうが、この”あそび”が大事。ボールをスムーズに

回転させるために必要なのだ。写真のほかにも数点試作した。転がした”おもしろ軌跡”は?また後日……

(May.2)

■鳩山は芽吹き……緑噴く。山笑う。春爛漫!

・五つ葉アケビ 雌花雄花 ・月桂樹の花 ・ダイコンの花群生

3本ある姫リンゴの木がいずれも白花満開。剪定を怠り屋根に届く高さに伸びた月桂樹も白黄、薄茶の細かな花を

ギッシリつけている。五つ葉アケビは至る所に育ち、赤薄紫の花を揺らせている。雌花、雄花が寄り沿うようで可憐だ。

今年色味がやや薄い紫モクレンははや散り始めている。ハナミズキが満開だ。手をかけて上げられないから、どれも伸び放題。

この間まで枯れ木同然だったブナが若緑の葉で覆われている。一番気にしていたメープルや(病気の)オニグルミも若葉を茂らせている。

一安心だ。白色、黄色、桃色……とりどりの色が咲き競うように乱舞。中で目に飛び込むのはダイコンの花の紫。何年か前までは

菜の花だった。隣地といっても境界もわからないような荒れ野原だが、今はダイコンの花で埋まっている。離れて見れば緑のなかの

紫模様のカーペット。

風もない穏やかな日和。日がな眺めていたいがそうもいかない。仕事に来たのだった。冷え冷えしているアトリエに入る。

目が慣れるまで闇だ。幼児造形教育のための教具教材作り……これはこれで楽しい。小鳥のさえずりを聞きながらアイディアを

考える。小さかったころから今に至るまで、ぼくは工作少年だ。

(May.1)

| 4月のアトリエだより |

■大学の研究室で仕事に没頭。先生の在室ランプも点灯まばら、訪れる者なし。静寂……わが天国!

先日学生がゴールデンウイークの過ごし方を聞いた。「どちらに行かれるのですか?」「仕事だよ。」

「えー、うっそー!」と言う具合。休日明けの授業のレジュメを準備し、さて我が仕事に取りかかる。

やっと取りかかれる。「おでかけクイズ絵本」の制作に入った。暖めていたアイディアをサムネールにおこし、

ネームを書き込んでいく。ダミーを作る。一冊36頁にストーリーを組み様々なクイズをちりばめる作業クイズや

パズルの考案、レイアウトなど楽しくもかなりハードな仕事ではある。

何より話が面白くなくてはならない。クイズやパズルを満載といっても、話の流れに不自然さがあってはならない。

頭を悩ませ、ため息をついては、それを打ち消すように、“面白く、楽しく”を念頭に……。

ぼくの“ゴールデンウィーク”は仕事三昧週間となる。

(Apr.30)

■一分間は楽に回り続けるコマを制作

身の回りにある廃物品の利用。今回はCD。どこの家庭にも一枚や二枚はあるだろう不要になったCD(CD・R、DVD)を

使ってのコマ作り。材料はCD一枚とビー玉。ビー玉をCDに接着するだけの簡単さ!誰にも出来る!これが実に優れもの。

よく廻る。一分間は当たり前に廻り続ける。。色紙を貼り合わせたり、模様を描いた回転円盤をセットすれば更に楽しい。

学生は回転円盤のデザイン(同心円、渦巻き、放射、格子、ドット、イラスト…・等)を多種制作させるが、コマ本体は

市販の物を使う。ただ、いつものことであるが「応用力」は要求する。身近なものを使ってのコマ遊びを考えさせる。これが

大事。その一アイディアとして「CDゴマ」を紹介する予定。

(Apr.25)

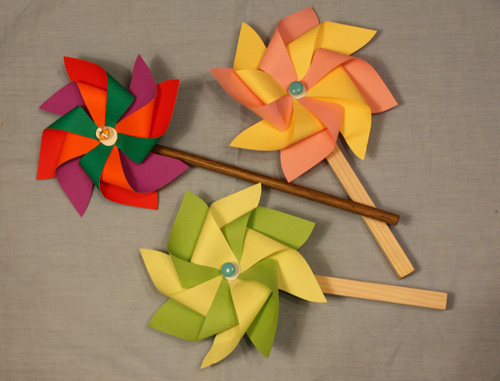

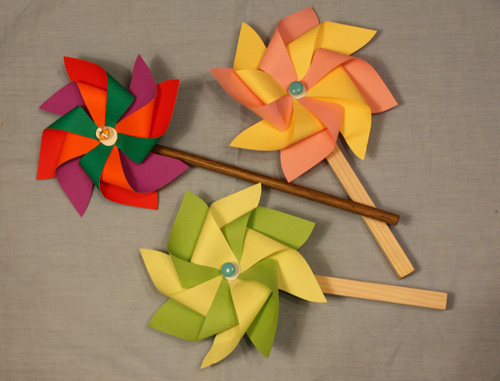

■晴れた!久々、光が目映い。風が香しい……かざぐるま かざぐるま かざぐるま……

観測史上でも珍しい低温が続いたが、今日ようやく晴れ間が広がった。春風が気持ちよい。

風車をかざす。クルクル音もなく回る。幾つか並べて廻す。何てことないが、ホットする。知らず知らず幼き頃を想っている。

四枚羽根と8枚羽根を制作。8枚羽根(写真左)は、学生に型紙を提供するため、その準備も。風車をとめるピンやビーズや

丸棒も仕入れた。100人分、助手がいないのだから全部ぼく一人でやるしかない。準備がいつも大変だ。紙のカットや

組み立てはもちろん学生だが、配色やサイズなどでオリジナリティを演出してもらう。

{伝承工作}かざぐるまの次はでんでん太鼓だ。その準備もしなくてはならない。この一年、ほんの少し時間が空けば何か

作っていたが,でんでん太鼓も増えに増えた。その数数十個!ガムテープ、大小のセロハンテープの巻き芯、6Pチーズや

チョコレートのパッケージが溜ると気になり”でんでん太鼓化”したのだ。所狭しと吊るしてある。一つ一つみな音色が違う。

軽く重く小さく大きく、それぞれが愛らしい音を響かせる。「でんでん手遊び」は、仕事の合間の息抜きに一役買っている。

机の傍らにほんの小さなでんでんを一つ置かれたら如何だろう。ミニサイズは読書の妨げにもならない。耳を傾けたくなる

ような穏やかななんとも懐かしい音だから。

(Apr.24)

■二十四節気<穀雨> 七十二候(十六候、十七候、十八候)

|

4月20日は穀雨 (5月5日は立夏) ・十六候 (4月20日) ・あし はじめて しょうず 葦が生え出す ・十七候 (4月25日) ・しも やみ なえ しょうず 霜が止んで稲の苗が生長する ・十八候 (4月30日) ・ぼたん はな さく ボタンの花が咲く |

このところ震える寒さだ。校庭の桜はまだ散りきらない。駐車場の片隅、風に集められた

桜の花びらの山があちこちにできている。しゃがんで一掬い。ひんやり、しっとり……手に意外や、重みを感ずる。

ぼくは急に小人になる。花びらの褥に体を横たえ、埋もれるように花びらの間から空を見上げる。薄青の天、柔らかな日差し。

花びらの山を凝視している自分と中で休む自分。不思議な思いだ。日々の忙しさ、時に流されるわが身を

一瞬間蘇生させてくれた春よ、風よ,恵みをありがとう。

(Apr.20)

■子ども教育学会紀要扉絵

・胡桃のヨットとブリューゲルの風車

子ども教育学会の紀要が発刊された。創刊号の扉絵は『FATHER’S LETTER』

今回第二号は『胡桃の風車とブリューゲルの風車』。この愛らしいヨットも、風車も実際に

つくってみた。ヨットはアトリエに転がっている。風車は大事に飾ってある。父と子が物づくりを

通じて得るものは計り知れない。通い合う心……夢中になって遊ぶ……いつ何処で見ても

いい情景だ。幼き日の思いでは一生心で輝く宝。

(Apr.18)

■現代童画春季展出品作「harbor」

次回の発表は選抜展。乞うご期待。

(Apr.16)

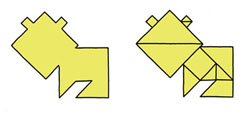

■「こんなこ」工作。「二人は仲良し、いつも一緒」

『こんなこいるかな』コーナーに「★玩具を作ろう!⑦二人はなかよし いつもいっしょ」工作掲載。

次回は「スルスル シューTOY」を予定。 ★こんなこ いるかな のページへリンクできます

(Apr.11)

■現代童画春季展、(銀座アートホール)明日終了

明日11日、「現代童画春季展」最終日。一ヶ月の制作も、あっという間に展示期間が終わる。この次の展覧会は「選抜展」。

時間がなく制作も儘ならない状況だ。アイディアのラフスケッチだけでもと心がけてはいるが、思うようには行かない。

12日からは大学の授業が始まる「実践遊び学」「絵画造形表現活動Ⅰ基礎」。昨日は10時まで演習室、研究室でレジュメ制作。

一日の予定仕事分量の三分の一位しかできないもどかしさ。が、もう泣き言は言うまい!三年目、パワーアップして臨みたい。

(Apr,10)

■「ノビル畑」つくって、どうする!

春だ!でも鳩山の山桜の蕾は未だ固い。野原でノビルを見つけた。絡むように固まって生えるノビルを根こそぎ頂く。

幾塊ものノビルをアトリエ脇のヒイラギの根元に移した。ノビルには小さいころの思い出がある。引き上げ後、亡くなるまで

寝て過ごした父さんに、ノビルを摘むのがぼくの”仕事”だった。親父は医者から禁止されても酒をやめなかった。酒肴は

何でもよかったが、ノビルのヌタを好んだ。

「ノビルの畑」……記憶を蘇らせる場所を作った。

■二十四節気<清明> 七十二候(十三候.十四候.十五候)

|

4月5日は清明 (4月20日は穀雨) ・十三候 (4月5日) ・つばめ きたる つばめが南から渡って来る ・十四候 (4月10日) ・がん みずへ かえる がんが北へ渡って行く ・十五候 (4月15日) ・にじを はじめて みる 虹が見え始める |

金曜日は週一テニスの日なのだが、生憎小雨、風も強く仕事日となった。天が仕事を命じたのだと観念し、新学期のレジュメを

考える。新たに「8枚羽根かざぐるま」「変色コマ」「切り絵連続模様」のレジュメを制作しなくてはならない。今日は風車だ。

紙皿、紙コップ、ペットボトルを使っての風車作りは制作見本を見せるに留め、今期は学生に基本形の4枚羽根の風車と、配色を

楽しめる8枚羽根の風車を作らせる。その試作を行った。型紙を起こし、形や色を変え5個作ってみた。さらに学生に貸す(時間

節約のため)型紙(ゲージ)をテーブル数×3=18組、一組2枚構成だから40枚近く白ボール紙から切り抜いた。デザインナイフを

握る右手親指は痛んだが、仕舞いには感覚がなくなり、指先が凹んだまま戻らなかった。そうまでしてと、いつも思うが、90分授業で

出来る限りたくさんの課題をやらせようとすると、ゲージを用意するしかないのだ。学生は簡単に「このゲージください」という。それでは

なんにもならない。同じものをたくさん作るとき、ゲージがあったら如何に便利かを分からせるためでもあり、幼児保育、子ども教育の

現場で、自ら”できる”力を養って欲しいから、「型紙は自分で作りなさい」と言う。かざぐるまのレジュメは型紙を入れて4枚になるが、

本日完成せず。ぼくは、”試作”を楽しみすぎるキライがあるようだ。

(Apr.2)

| 3月のアトリエだより |

■板絵 『 harbor 』描きあがる 日暮れまでナツメの木の移植に精を出す

28,29両日は寒の戻りか、冷たい北風が吹き荒れた。裸木立の枝が折れて飛ばされる強風だ。ぼくは鳩山のアトリエで

ストーブにしがみ付くようにして絵を仕上げていた。完成!いつもより少し色合いが生っぽいか。子どもへの”童画”然だ。

今回の作品は「harbor」=隠れ家で遊ぶ父子を、想いをこめて描いた。小学3年生のころ、ぼくは隠れ砦を作った。その記憶、

ワクワク感が筆を進めさせた。感動は創作の原動力だ。

額装が終わり、初めて外へ出た。まず深呼吸。そして日が暮れるまでの短い時間、何をしようか考える。やることは山のように

あるけれど、欲張ってもはじまらない。春、新芽が吹き出す前に済ませたいこと……、今は枯れ木にしか見えないナツメの木を移植

することに決めた。ナツメは実が落ち、あちらこちらで育っている。土が合っているのか、サンショウや迷惑なスギ同様増えて

困るほどだ。一年目ものは未だ良いが、3年、4年たった木は、棘はともかく根が張っていて掘りあげるのに一苦労。

10本掘れば、もうお手上げ。このまま大きくなれば、実を付けるけれど、通路を塞ぐ枝の棘が厄介だ。

掘り残した分はハサミでカット。かわいそう、もったいないけれど、鳩山にそうしょっちゅうは来られないから仕方ない。

ナツメの親木の勢いに負けて山葡萄が元気がない。去年も一昨年も実がならなかった。ナツメの移植より、こちらの方が

心配だ。酸っぱい山葡萄の実を煮詰めてシロップを作ったことがある。あの喜びをまた味わいたい。大匙数杯分しかできなかった

貴重なシロップを”大事に”口に含んだときの気持ち……嬉しさを再び。

(Mar.29)

■桜咲くキャンパスに人影まばら

子ども教育学科新入生に配る画材、用品の袋詰めをする。14アイテムを110セット。昨年は二人でおこなったが、

今年はもう一人助っ人を加えたから、まだ明るさが残る時間に終了した。

大学には「100年桜」の老大木があるが、校舎からはやや離れている。桜を見て帰りたかったが、今日は断念。

それでも幾本もの桜が咲き始めていた。3分咲きくらいか。美しい。ぼくは冷たい風に震えながら佇んでいた。

ふと足元を見れば、しぼんだ銀杏の実が幾つか。梢につかまっていたものが、ようやく落ちたのだろう。ぼくは

銀杏並木が好きで、秋の終わりにはキャンパスで銀杏を拾う。ぼく以外には誰も拾う者はいない。果肉を洗い落とし

乾燥させるのだが、土に埋けて果肉を腐らせ取り除く手もある。そこで植木鉢に埋めておいたのだが、何と十数本が

発芽してしまったのだ。

今は、20センチほどの”枯れ枝”にしか見えないが、しっかした芽をつけている。植木鉢は大振りだが、”枯れ枝”には所狭しだ。

春になったら、鳩山に移植しよう。鳩山にもイチョウの木はあるが、実が成らない。大学の鈴なりのイチョウの子どもだ。あやかって

銀杏を雨のように降らしてくれるようにならないかなあ。

(Mar.26)

■アケビ棚を補強……石井さんにまたまた、大感謝

杭を打つ音で目が覚めた。わがアトリエは訪れる人は稀なので、あわてて外に飛び出した。

石井さんだった。昨日はヨモギ餅を持ってきてくれ、今日は、倒れそうに大きく傾いているアケビ棚を

直しに来てくださったのだ。石井さんは先日、杉の木を剪定してくれたのだが、そのとき、アケビ棚が

壊れそうなのが気になったのだという。四本の足に角材を打ち込み補強、古い蔓も取り除いてくれた。

「花芽は残してありますからね。今年は実が成るでしょう」……と。人の佳い石井さんのとびきり上等の

笑顔に、ぼくの制作が捗ったのは当然のことであった。深謝。今回は二日間のアトリエ生活。明日からは

渋谷の仕事場に戻って働くことになる。

(Mar.23)

■出来立てのヨモギ餅をいただく

昨晩の強風(東京では瞬間最高風速20数メートル)鳩山の庭も多くの枝が折れていた。

プラムやすももは蕾をつけた枝が……。相当強い風が吹き荒れたのだろう。

アトリエ北側の田圃の主、石井さんがヨモギ餅を届けてくださった。朝作ったばかりの出来立て。

越辺川で摘んだ蓬、自家産の上新粉(都幾川村で精米))、小豆もすべて石井さんの収穫品だ。ヨモギの香りが

鼻腔をくすぐる。口当たりの良い適度の柔らかさ。美味い!餡と黄な粉で二つペロリ。

毎年、この時季きまって春の味覚の贈り物。嬉しくて、でも秋にいただく栗の渋皮煮や、採れたての

米、それにぼくの大好物の玄米(これと梅干さえあれば、おかずが要らぬほどだ)など、いつも頂いてばかりで

心苦しい。アトリエに車が停まるのをみて軽四輪でおいでなさる。ありがたい。手を振り頭を下げ、見送るが

お礼に何も差し上げられず何とも申し訳ない心持だ。ご好意に感謝。

(Mar.22)

■二十四節気 <春分> 七十二候 (十候.十一候.十二候)

|

今年の春分は3月21日 (清明は4月5日) ・十候 (3月21日) ・すずめ はじめて すくう 雀が巣作りを始める ・十一候 (3月26日) ・さくら はじめて ひらく 桜の花が咲き始める ・十二候 (3月31日) ・かみなり こえを だす 雷が鳴り始める |

17日の当欄、ミツマタの花の写真を掲載したが、ミツマタは沈丁花と同じ科だった。甘い匂いは同じなれど、ミツマタは

鼻を近づけ嗅がねば分からないほど”上品”。ミツバチが減って困っているというニュースをたびたび目にするが、

わが庭には、ミツバチが群がって飛び交っている。ミツマタの花の蜜を集めることに夢中で、ぼくの存在なんておかまいなし。

ミツバチの羽音を耳にぼくはミツマタの花に顔を埋めたていた。

(Mar.21)

■板絵『harbor』制作進行中

現代童画春季展(別項「展覧会」参照)に出品する板絵、作品タイトルを

「harbor」と決め制作中。絵の具が乾く時間も絵から離れられない。額縁を

塗装したり絵皿を洗ったりもするが落ち着かない。完成が近づくといつもこうだ。

最後の筆を入れ、いすに座リ込むとき、時が止まる。まばたきさえ止まるくらい

集中して見入っているのだと思う。その後襲う疲労感でわかる。

「harbor」……父と子の遊び場所。内緒の(自分たち以外は誰も知らないと思っている)

隠れ家。想像力を全開させる、ぼくにとっての「板絵制作」同様、時間の止まる宇宙だ。

その宇宙を、今描いている。

(Mar.21)

■紙芝居「だいじな たまご」出来上がる

・「だいじなたまご」① いずれも画面はカットされています

社団法人「小さな親切」運動本部製作紙芝居『心の教育プロジェクト』

……紙芝居で「豊かな心」を育てよう…… 「だいじなたまご」が完成した。

紙芝居を用いた道徳授業のための指導資料もついている。視認

性を重視、太いシンプルなライン、色も

絞りスッキリさせた。せっかくもらったチャボの玉子が壊れて怒り、悲しむ主人公たっくん。たっくんの心情は

とらえたつもりだが、紙芝居は演者の力量による所が多い。持論「絵本も紙芝居も童話も面白くなくては」が、

今回は少々叶わなかった面もあるものの、ストーリーも絵もシンプルなだけに、授業展開に広く活用できると思う。

■伸びた蔓をグルグル巻いて……何のリースでしょう?

・キングサリの花 ・ブナの枯れ葉(新芽が堅く鋭く尖っている) ・オリーブの木に

リースなんて洒落たものじゃない。枝をグルグル巻いただけ。何の枝?ここがポイント!蔓は藤、アケビ…材料に事欠かないが、

今日は始めての蔓で制作した。キウイの棚に絡まっていく枝も長く伸ばしているマタタビ。花が咲き、実を期待させてはがっかり……の

マタタビの蔓が地面につくくらい垂れ下がっていたんだ。30分間のお楽しみさ。

マタタビの冠は何で飾ろう。まず水仙、それからクリスマスローズにかけて見た。似合わない。キングサリの黄やオリーブの濃い

緑もマッチするが、やはりブナがいい。芽吹く前だというのに葉を落とさず寒風に身を震わしているブナがいい。マタタビのリースに

ブナの枯れ葉色……美しいなあ。30分の楽しみに幕を引き後ろ髪引かれる思いでアトリエに戻った。

体は冷えたけど、嬉しさがねえ……。いい仕事が出来そうだよ。

(Mar.18)

■日がな一日板絵制作に没頭……

・ミツマタの花(木の高さ2メートル、殆ど花は白く見える ・同、しゃがんで見れば黄色 ・沈丁花

10時から7時までアトリエに籠る。いや、花の香りに誘われて一度外へ出た。

仕事場に甘い芳香が漂ってくる。沈丁花だ。朝東京を発ち鳩山に来たが、車を降りたときは気づかなかった。

満開。近づけばきつい位匂い発つ。沈丁花から数メートル先にはミツマタがこれまた咲き誇っていた。上から見れば

白(淡い黄色)、ちょっとしゃがんで下からのぞけば濃い黄色。ほのかに甘い香りがする。

いつかミツマタの皮で紙を漉いてみたいと思う。早く成長して欲しいものばかり。メープルシロップをとりたくて

サトウカエデを、ブナ林を夢見てブナの苗木を、とちもちを食べたくてトチノキを、果実酒を目論んでナナカマドやサルナシや

マタタビを植えた。が、すべて夢の夢で終わるだろう。それでも、夢の種まきはやめられない。

一旦外に出るとアトリエに戻りたくなくなるから困る。草木の息吹に気圧されそうだ。板絵に向えば、すぐ”復調”するから

未だ大丈夫だが。”大丈夫”はおかしいか。自然は敵ではないし……一体感。抱かれての仕事のはずだよね。

(Mar.17)

■タイトル決定!クレヨンまるファイナル「バイバイ クレヨンまる」

春季展出品板絵の作品名は絵より先行したが、クレヨンまるは文・絵が完成してから考えた。タイトル案は数種。

でも、一番おとなしいものを選んだ。「バイバイ クレヨンまる」あまり強く内容を暗示させたり、

感情移入過多にならないように。

1996年1月号から連載開始、155話がファイナル。普段のアイディアとは違った、最終回の展開には頭を使った。

“読み聞かせお話雑誌”『おひさま』はこの春から隔月刊になる。クレヨンまるは、5-6月号(4月15日発売予定)

で、さよならする。意外な結末……!? どうか、ご高覧あれ。

(Mar.11)

■これから制作する板絵の作品名を考える

現代童画2010春季展(4月5日~11日 於・銀座アートホール)出品作の制作に入る。

と言っても、鳩山アトリエ初日は雪降りでクローズ。渋谷に戻りエスキスを取る。

と同時に作品タイトルを考えねばならない。会場に置く出品目録印刷のため、作品名を申告する

ことになっているからだ。refuge, hide out, ……、悪事を働いて隠れる意が強いから、ぼくは「harbor」を選択。

隠れ家で遊ぶ父と子をイメージ。親とか子とかの意識をはずれ、幸せ無我の境で遊ぶ秘密の空間を描きたい。

今回のように作品名が絵より先行する例は、ままある。「瞬幸永憶」(F100号)もそうだ。

無論、瞬幸永憶などという熟語はない。言葉のイメージが絵を語らせた好例である。

(Mar.11)

■雪降り止まず退散

板絵制作に入ろう……遅れた時間を取り戻すべく一路鳩山へ。

予報では天気は午後から崩れるという。冷たい雨は昼前には雪に変わった。

とにかく寒い。久しぶりのアトリエ、震えながら板に向かう。が、外が気になって仕方がない。

春の日が射せば、シジュウカラやヤマガラそれにウグイスの声を期待できたのに、生憎の雪!

眼前に広がる田や畑は真っ白。積もれば、坂下にあるわがアトリエだ、

車はスリップして登れなくなる。何年か前、“脱出不能”となったことがあった。

というわけで、「アトリエ滞在2時間」のみ、の記録を本日つくった。

雪に埋もれていくフキノトウ、摘みたい気持ちを抑え帰京せり。

(Mar.10)

■二十四節気 <啓蟄> 七十二候 (7候.8候.9候)

|

|

仕事に明け暮れHP更新もままならず。テニスにも行っていない。”外出”は現代童画会春季展作品用パネルを取りに行った

鳩山アトリエのみ。

おおよそ人間的でない生活。体が鈍ることを憂うも、窒息しないでやっていられるのは、表現欲求のなせるワザか。

このところ天気が優れない。菜種梅雨か。久しぶりに今日、雨上がる。最高気温18度、昨日より10度も高い。時間をきめて歩く。

代官山~恵比寿~渋谷、これで5000歩。恵比寿駅近くで「ロバの花売り」に出合った。暫し足を止めた。1メートルくらいの灰茶褐色の

ロバ、背中に花かごを付けている。チェック地のシャツにベレー帽姿。赤ら顔のおじさんはバラの花を一本一本小分けにしている。珍しさもあって

見物人が取り囲む。ロバは大人しくじっとしている。が、急に飛び跳ねた。おじさんのジャンパーの中に顔を隠した。おじさんはカメラの

フラッシュをやめてくれるように言った。

やさしいロバの目。花の中に桃の枝も……。「飼えたらいいなあ……」ロバは、ぼくの飼いたいものリスト、ベスト3上位だ。

(Mar.5)

| 2月のアトリエだより |

■「ミラクルクレヨンのクレヨンまる」

『おひさま』連載の 「クレヨンまる」、次号で155話。これで見納め、読み納め。只今最終編を執筆中。別れは悲しいもの。

クレヨンまるはどうなる?仲良しのチェリーは?それに、大泥棒のワルズー、子分のコウモリ、コモリンは?三百数十歳の

ミイラばあやは………死ぬなよ!?………明るく明るくと念じても、想いがつのって……。さあ、どうなるか。〆切待ったなし!

描くぞー!!!!こう、ご期待!!!!

(Feb.28)

■「フータのひこうき」の朗読が放送されます

ぼくの絵話集「マーリと のうさぎ」の中から 『フータのひこうき』が放送されます。

童話として書いたものではないので、朗読でイメージがどう伝えられるか楽しみです。

(絵の世界がどう表現されるかなあ)

番組名:『童話の散歩道』

放送日時:32局ネット

「童話の散歩道」各局の放送時間

・ 北海道放送 3月27日(土)6:20~6:30

・ 青森放送 3月28日(日)7:30~7:40

・ IBC岩手放送 3月28日(日)12:20~12:30

・ 秋田放送 3月28日(日)17:45~17:55

・ 山形放送 3月28日(日)7:15~7:25

・ 東北放送 3月28日(日)8:30~8:40

・ ラジオ福島 3月28日(日)8:30~8:40

・ 新潟放送 3月28日(日)12:40~12:50

・ 北陸放送 3月28日(日)7:40~7:50

・ 北日本放送 3月27日(土)7:50~8:00

・ 信越放送 3月28日(日)8:50~9:00

・ 山梨放送 3月28日(日)7:30~7:40

・ 福井放送 3月28日(日)6:20~6:30

・ 静岡放送 3月28日(日)5:10~5:20

・ 中部日本放送 3月28日(日)8:35~8:45

・ ラジオ関西 3月27日(土)7:20~7:30

・ 京都放送 3月28日(日)17:30~17:40

・ 中国放送 3月28日(日)7:30~7:40

・ 山陰放送 3月28日(日)16:00~16:10

・ 和歌山放送 3月27日(土)16:44~16:54

・ 山口放送 3月28日(日)8:30~8:40

・ 西日本放送 3月27日(土)7:00~7:10

・ 南海放送 3月27日(土)17:50~18:00

・ 高知放送 3月28日(日)17:45~17:55

・ 四国放送 3月28日(日)11:50~12:00

・ RKB毎日放送 3月28日(日)8:15~8:25

・ 大分放送 3月27日(土)8:20~8:30

・ 長崎放送 3月28日(日)7:00~7:10

・ 熊本放送 3月28日(日)9:05~9:15

・ 宮崎放送 3月28日(日)6:30~6:40

・ 南日本放送 3月28日(日)6:50~7:00

・ 琉球放送 3月28日(日)7:15~7:25

朗読アナウンサー 牛山美那子

(Feb25)

■コンソーシアム大学「作って遊ぼう」第三回

『コロコロ コロ玉バランスボード』を作る。ゲーム機では味わえない”微細な手の運動”。イライラさせて遊ぼうというもの。

長方形木片26個、円筒形4個使用。赤青緑黄に塗った木球4個を転がして遊ぶ。四隅から中央に集めたり拡散させたり、

時間を競ったり遊び方は色々。遊び方を考え出すのも狙いの一つ。シンプルで何度でも繰り返し遊べ何より”手加減の妙”を

味わう。勢いよく転がしても玉は思うところに入らない、留まらない。ビー玉、おはじきも皆そうだ。加減が技である。

教室に玉ころがしの音が響いた。気が付いてみれば二時間の授業中、トイレに行った子どもなし!何と言うことだ!えらい集中力!

授業の終わりに、ぼくはこのことに触れた。トイレさえ忘れ、夢中で頑張った子どもたちを褒め称えた。

(Feb.20)

■ コンソーシアム講座の終わり10分の”オマケ”

120分授業を、子供達が飽きさせないで楽しくやるのはたいへんなこと。これに一番頭を使う。絶対集中させるぞ……意気込んで!

メニューを幾つか用意するのも手だが、しっかりしたものを制作させるにはそうも行かない。所々刺激を与える仕掛けを用意したり、

あっと目を見張る(視覚効果)ものを隠しておいて広げて見せる等など、アシスタントの学生にも秘密の隠し物を前日から用意したりする。

講座終了10分前も大事!作品が完成し、自由に遊び、少々だれてきている。そこで強い印象で締めくくるには、新たな興味を惹く

出しものが必要となる。前回は「シュルシュル人形」。そして今回は「牛乳パックの水車」を用意。教卓に6っこずらりと並べ、

「さあ、こっち見てー!」子供たちが群がったのはいうまでもない。蛇口をひねり水車の羽根に当たるように置く……「ぼくにも!」

「やらせて!」「すげー!」子供達の楽しむ声が大人を気づかせる。「廃物利用、創意工夫……創造的遊びを」お母さん方は

作り方を熱心に聞いている。「お家で是非作ってくださいね。簡単で面白い工作を考えてね」……メッセージと共に授業は終了する。が、

帰らず遊び続ける子どもも多く、こんな姿をお母さん方は、目を細めてみておられた。子どもは輝く!凄い輝きを発す!

■二十四節気 <雨水> 七十二候 (四候.五候.六候)

|

雨水は2月19日 (3月6日は啓蟄) ・四候 (2月19日) ・つちが うるおいおこる 土が湿り気を帯びてくる ・五候 (2月24日) ・かすみ はじめて たなびく 春霞がたなびき始める ・六候 (3月1日) ・そうもく もえうごく 草や木が芽吹き始める |

20日の日差しは春のもの。穏やかな日和。紅梅白梅の木立の間に銀杏が数粒ころがっていた。最後までしがみついていた

実が落ちたのだろう。キャンパスは人影もまばら、静寂。「コンソーシアム授業」会場に向かう足取りも軽かった。

■クレヨンまるファイナル 制作中!!必見!!クレヨンまるの最後!

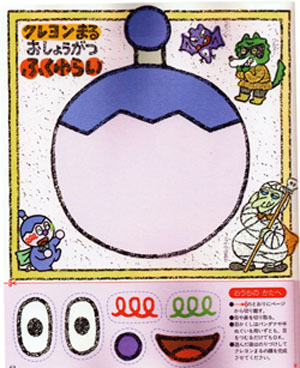

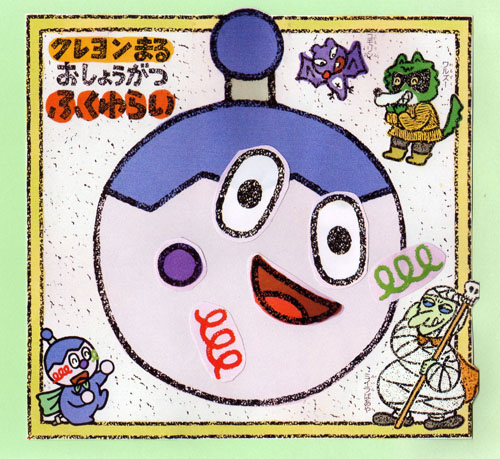

・福笑い

・福笑い

■コンソーシアム大学 『作って遊ぼう!』

二日目 「回転円盤仕掛け絵本」”あんなかお、こんなかお、そんなかお、みななかお、どんなかお”」

雪交じりの寒い朝、20組の親子が集まった。前回同様みんなヤル気十分!お父さんの参加は4名、弟や妹を連れてきた方もいて

教室は満員。まず”宿題”の顔の絵を絵本の表紙に貼り付ける。もちろん”作家名”も記入する。絵本作家になった気持ちで、

制作スタート。子どもは4種類の”面白い””おかしな””楽しい””見たこともない”顔を描く。その間に保護者の方々は

仕掛け絵本のメカ(二枚の回転円盤、ジョイントなど)を制作する。顔の絵を上部と下部とに切断し本体に取り付ける。本体台紙に

開けられた二つの穴(目と口)に12個の表情を描きこむ。これで何百もの顔ができるのだ。製本は金属鋲をかしめる。これは、

かなり大変だったけれど、学生が要領よく流れ作業でこなしてくれた。世界で一冊だけの「ぼくのえほん」「わたしのえほん」で

子ども達は遊んだ。”へんてこな顔”が出現するたびに歓声をあげて……。作る楽しさ、遊ぶ楽しさ……、苦心して作り上げた

その達成感が子どもを成長させる。

講座終了間際にお家で簡単にできる工作を紹介する。今回は『しゅるしゅる人形』牛乳パックとストローとタコ糸があれば

誰でもできる玩具。試作品を吊るすと、子供達が群がった。シンプルだけど面白い。手加減で人形がしゅるしゅる昇っていき

スーと落ちてくる。子ども達は繰り返し繰り返し遊んでいた。つくり方をメモしているお母さんも。是非とも、お子さんと一緒に

作って遊んでほしい。

・「おもしろい顔ができたねえ」 ・表情の変化は色々だよ「泣いたり笑ったり、怒ったり眠ったり…」・「やって見せて!」

・糸を操り人形を天井まで昇らせて遊ぶ ・牛乳パックで作って見せる ・ちょっと”豪華な”「こんなこ」バージョン

■コンソーシアム大学 『作って遊ぼう!』 初日は「変身仮面を作ろう!きみの仮面はどんな仮面か、お話して!」

6歳~9歳の子どもに、お母さんお父さんを交えてのコンソーシアム大学「作って遊ぼう!」開講。

「●作って遊ぶ楽しさ●出来たものは、世界でただ一つの存在●表現は”自由”、この素晴らしさ」

第一回目は、『変身仮面』。仮面を作って、各自その仮面の秘密、凄さを語らせるもの。

・21人が仮面を制作。仮面にはそれぞれの秘密がある。想像させることが目的。

・マントは黒2着、白4着を用意。全員を写真に収める。 ・わが優秀なるアシスタント。子ども教育学科2年生

・下段中央は、河童(鼻から突き出しているのは”吹き戻し”が正義の味方○○仮面にやられるの図)

さて、この弱虫カッパは誰でしょう?

次回は『回転円盤仕掛け絵本』…………

「こんなかお、あんなかお、そんなかお、へんなかお、どんなかお」変な絵本のタイトルだねえ。

■クレヨンまる最終編! はたしてどうなるかクレヨンまる!

『おひさま』 が月刊から隔月刊になる。それにともない、クレヨンまるは『おひさま』6-7月号(5月15日発売予定)を

最後に休載する。おひさま創刊当初からクレヨンまるを描いてきたから感慨一入である。

第一話「クレヨンまる誕生」が1996年1月号、以来本年2月号「オリーブおばさんのプレゼント」が154話。

15年の連載を休止するのだが、ファイナル155話は特別編だ。クレヨンまるファンを悲しませないよう、そして、

最大級の”オチ”で締めくくろう。このところ毎日毎晩、結末をどうしようか考えている。

これじゃダメ!あれでもダメ!面白くて、悲しくて、くすっと 笑える……あっという最後で締めくくるんだ!ぼくは

クレヨンまると共に生きたから、ぼくなら出来るはず……言い聞かせて、寝ても覚めてもクレヨンまるの世界に

浸かっている。クレヨンまるファンの皆さん、待っててね。クレヨンまるの”最後”……悲しみを吹き飛ばすような

結末を、きっと描いてみせるからね。

(Feb. 10)

■二十四節気 <立春> 七十二候(一候.二候.三候)

|

●立春は2月4日 (雨水 2月19日) ・一候 (2月4日) ・とうふう、こおりをとく 春風が吹き氷を解かす ・二候 (2月9日) ・うぐいす、なく 鶯が鳴き出す ・三候 (2月14日) ・さかな、こおりにあがる 魚が氷の間から姿を現す |

暑いのは歓迎だが、ぼくは寒さに弱い。渋谷の仕事場は北側に位置しているから、部屋は外よりも寒い感じ……、そんな

バカなことは無かろうが暖めても暖めても室温上がらず。机の下には足温器、膝暖盤、更に温風ヒーター。背中にはハロゲン

ヒーターの遠赤外線をあてている。こうまでしないと、仕事が出来ない。ふくらはぎから下の冷え性だ。机に向かっている限りは

快適となるが、部屋全体が温まるわけではなく、よって机から離れられない。机にしがみ付き仕事をする破目に。

これが集中力のなせるワザならよいのだが……。

(2月3日)

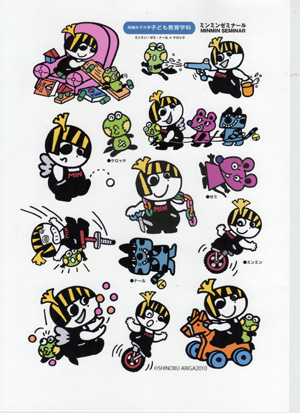

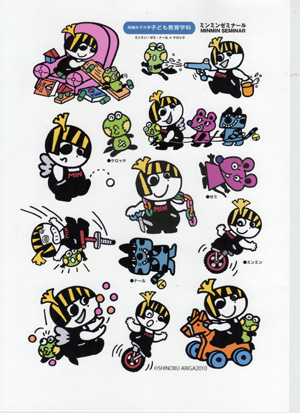

■キャラクター{ミンミン}シール作製

もう何種類のシールを作ったろう。 相模女子大学の「子ども教育学科」は誕生まもない。いずれ

”卒業生の現場での評判”が歴史をつくってくれるであろうが、それまで手をこまねいているわけにはいかない。

イメージづくり(戦略)の一助にとキャラクター展開を試みている。

元気、明るい、素朴、自由……MINMINちゃん、頑張れ!!!

、

、

| 1月のアトリエだより |

■コンソーシアム大学……”仕込み”続く 「お化けの衣装」

渋谷の生地屋さんで白と黒の天竺木綿を買う。白はお化けの衣装、黒は○○○仮面のもの。頭からすっぽり

かぶる簡単な構造。子どもたちが作る仮面を引き立たせるよう体を覆い隠すのだ。まずはぼくが黒いので登場、

アシスタントの学生3名は白いお化けになってもらう。5日に試作品を作るが、学生もぼくも、子どもには勝てっこない。

”勝てっこない”は、競う気持ちの表れだ。もちろん、子どもなんかに負けてられない!想像力で、いざ勝負!

遊んで楽しんで、真剣勝負だ!”勝負”は”心のままの表現”と置き換えよう。そう、”心のままの表現”は

比べるものではない。当たり前のことであった。

(Jan.30)

■コンソーシアム大学 「作ってあそぼう」申し込み締め切り!

子どもと親とで作って遊ぶワークショップの申し込みは締め切られた。事務局より定員をオーバーしたとの報せあり。

熱心な方々の気持ちをかなえてあげたい。補助椅子を出して対応して貰う。

工作メニューは三つ。 2月6日、① 「世界に一つのミラクル仮面」(大きな覆面タイプと吹き戻しを使うもの2作)

13日 ②「絵変わり仕掛け絵本……あんなかお、こんなかお、どんなかお、みんなかお」20日 ③「イライライラ……コロ玉

バランスボード」作る喜びを味わってもらう。表現する素晴らしさを体験し、止みつきになってくれれば……。

頑張ろう!目一杯、精一杯やる!

5日にはアシスタントをしてもらう学生3名を特訓する。もちろん、ぼくも試作を楽しむ。それにしても教材の準備は大変!

仕事場は段ボール箱の山だ。買い集める、加工する、セットする(パーツを袋詰め)……、ああ今日も慌しく日が暮れた。

(Jan.29)

■造形応用 牛乳パックTOY② 「舌だし人形・・・愉快な仲間達」

「こんなこいるかな」へ

「こんなこいるかな」へ

・アリガくん試作例 (「こんなこいるかな」バージョンを別項『こんなこいるかな』コラムに掲載)

造形表現活動(応用)最終回は牛乳パック(ミルクカートン)工作。材料はカートン一個半とゴム輪2本のみ。

カートンはTOY①同様裏返して使う。学生は始めの頃恐がっていたカッターナイフにも大分慣れてきた。手作業の

大事さ、それに廃物利用”創意工夫”する心を育てたかった。

TOY上部の持ち手を放すとパチン!の音とともに目が変化する玩具。単純素朴なことが「壊れにくい、飽きさせない、遊び方が工夫

出来る」など、よい遊びの条件の幾つかを満たしている。遊びといえばDSやPS一色の感があるが、自ら作る、その素晴らしさを

放棄しているようでもったいないことだ。遊びを創出する……ここにも自己表現がある。学習で疲れた学生が教室で

生き生きした表情に”蘇生”するのを見るにつけ、定まった答えのない表現の世界で遊ぶ(自由な心での表現)ことの

重要性を再認識する。

(Jan.27)

・学生制作作品例(舌は出たり引っ込んだりする。写真はすべて長い舌が伸びたところ)

■造形応用 牛乳パックTOY① 「回転円盤絵変り・・・六面相」

牛乳パックTOY制作その1 「回転円盤六面相」を作る

学生の積極性が感じられるようになってきた。バイト先のコーヒーチェーン店から、牛乳パックを大量に運んできた者、朝、研究室に

立ち寄り、パックの包みを置いて行く者……、牛乳離れが進んでいる若者が、何とかして授業に役立てようと頑張る姿……嬉しいことだ。

自主性こそ、創意工夫する心、自己表現する心、とともに学生に摺り込みたいことだから。

(Jan.22)

■二十四節気<大寒> 七十二候(七十候.七十一候.七十二候)

|

●大寒は1月21日 ・七十候 (1月20日) ・ふきのはなさく 蕗の花が咲く ・七十一候 (1月25日) ・みずさわあつくかたい 沢の水も寒さに氷る ・七十二候 (1月30日) ・にわとりとやにつく 鶏が卵を抱く |

このところ寒い日が続いていたが、昨日今日は最高気温が14,5度。3月の温かさだ。明日は18度にもなるという。が油断は禁物。

あさって、金曜日はまたぐっと冷え込むとの予報。久しぶりのテニスを予定しているのに……。日差しに明るさが増してきた。

春が近づいている。もうすぐ立春だ(2月4日)。

(Jan.20)

■ NHK教育テレビ「絵本寄席」をご覧下さい

1月29日(金)午前7時45分~50分 NHK教育テレビ「テレビ絵本」にてえほん寄席のアニメが

再放送されます。『目黒のさんま』(有賀忍・絵 三笑亭夢太朗・落語)早朝ですが、どうぞお楽しみください。

■シラバス打ち込みと、紙芝居作画に明け暮れる

新年度の履修科目シラバス作りに大わらわ。昨年から提出がパソコン入力となり操作に戸惑う。キーボードから

20分離れると自動的にすべて消去されるし、「更新」「保存」が分かりずらく何度もやり直すはめに。10科目を

入力し終わる頃に漸く慣れたが。

授業が始まる前に、仕事の目処をつけねばと、紙芝居「だいじな たまご(仮題)」制作も頑張った。こちらの苦心は

鶏小屋の金網や、卵が割れて悲しむ少年の表現など。ストーリーが単調で、紙芝居の”単純明快、可視性”はクリア出来たとは

思う。が、やはり絵本も紙芝居も”面白くてナンボ”………不満がない訳ではない。

(Jan.15)

■エンターテイメント

正月テレビは殆ど見ない。ニュースを除いて。ただ、小朝の落語「親子酒」には抱腹絶倒。ろれつの回らない親子の酔っ払いの

掛け合いが見事。酔いが回るにつけ顔までが赤くなっていく様は感動物!話のおもしろさ、形振りの上手さ、完璧だ!

大学の帰り道、NHKラジオの「真打競演」を聞くことが多いが、漫才も落語も大笑いさせるもの少ない。話がつまらない。

生中継ではないし、”話芸”を収録するのなら、選ぶべきだろう。天才、小朝を聞いて思った。

■二十四節気<小寒> 七十二候(六十七候.六十八候.六十九候)

七十二候も最早六十九候。あと三候残すのみ。<小寒>の次は<大寒>。そして、

いよいよ<立春>……春の到来だ。

|

●小寒 1月5日 ・六十七候 (1月5日) ・せりさかう 芹が青々と生える ・六十八候 (1月10日) ・しみずあたたかさをふくむ 泉に温かさが残っている ・六十九候 (1月15日) ・きじはじめてなく 雉がメスを求めて鳴く |

| 12月のアトリエだより |

■鳩山は冬景色。枯れ葉で埋め尽くされる

アトリエの周りはすべて枯れ葉で覆われた。この間まで鬱蒼と茂っていた木々は裸。空が広がり明るくなった。

ブナの木だけが薄茶色の葉をまだ落とさずにいる。風に飛ばされまいと、しわしわの葉の塊がしがみつくように付いている。

枯葉を集めて井戸を改造した腐葉土枡へ運ぶが枡はすぐ満杯。諦めた。「一面枯葉の野」に与すパワー不足だ。

創作行為とはことなるが、草取りや枯れ葉集め……これらは、妙に楽しい。いえ、楽しいとは違う。何も考えない時間を

すごす嬉しさかなあ。

■二十四節気 <冬至> 七十二候 (六十四候.六十五候.六十六候)

ノロウイルスか、風邪か。張り切ろうにも力がでない。普段から低体温で、一寸でも熱っぽいと頑張ろうにもだるさには抗えずダウン。

今年も無事に乗り切ったかと油断したわけではないけれど、この暮れ、最後の仕事にブレーキがかかる。とはいえ、しがみつくように

ダラダラと作業。 熱が引いて、即コートへ。鈍った体に喝を!荒療治!………無謀なり。

|

12月22日は冬至 (1月6日は小寒) ・六十四候 (12月22日) ・ふゆ しょうじ なつかる 冬生じ夏、枯る ・六十五候 (12月27日) ・しか つの おつる 鹿角落つる ・六十六候 (1月1日) ・ゆき わたりて むぎ のびる 雪下りて麦のびる |

■二十四節気 <大雪> 七十二候 (六十一候.六十二候.六十三候)

師走になり、日が過ぎるのが一入早く感じられる。毎年のことだが……。追いかけられているようだ。追いかける位の

心の余裕がほしい。アクセク、バタバタ、アタフタ……で、今年も暮れそうだ。 嗚呼。

|

12月7日は大雪 (12月22日は冬至) ・六十一候 (12月7日) ・そら さむく ふゆと なる 天が塞がり冬となる ・六十二候 (12月12日) ・くま あなに こもる 熊が穴に入って冬眠する ・六十三候 (12月17日) ・さけ うお むらがる 鮭が群れをなして朔上する |

■寒さものともせず(ウソ、大強がり)テニス

昨日は冷たい雨。幼稚園講演会。会場は100名を越し満員だったが、冷え冷えとしていた。終了後のサイン会では、足元が冷たく

膝をすりあうようにした。寒かった。

今日は曇り。オムニコートは湿っているだろうが打ちに行く。メンバーはぼくより高齢な方が多い。それも、週一のぼくと違って、

週三、四回はプレーしている兵ばかり。捻られるのを覚悟の上参戦!ただ時間を気にせず打ってみたい。忙しないなあ。

■鳩山は落葉の季節。”目の幸せ”紅葉もおしまい

モミジは峠を越えた。サクラはすべて葉を落とした。ブナの茶葉、カシワ、モクレンの薄茶色……、あたりは茶色に染まっている。

中で鮮烈な赤色を留めているのがハゼだ。植えてよかった。来年はもっと植えよう。ローズヒップ、ブルーベリーの葉も。

雨に洗われて秩父の山並みがくっきり見える。日差しも柔らかく、のんびり……としたいところだが、仕事仕事!

描いている10号の絵を二枚直しをいれる。フレームの製作にも着手。手を洗う間もなく車上の人。慌しい。よくないなあ……。

■師走……キャンパスを走る……アタフタ アタフタ

授業はいつも時間が足りない。演習科目のつらいところだ。準備や試作で休む間もない。研究室に来訪者があれば、昼飯抜きとも

なり、空腹と戦いながらの教室。この季節も汗びっしょりで、キャンパスの風が一入冷たく感じる。気力で持っているのだろうが、

おかげでメタボとも無縁、カゼ菌も寄り付かず元気。(多分に、やせ我慢)

■小石に絵付け 3

・ジェッソ(下地剤)を塗り描く。顔、顔、顔…… ・人面石 ・拾った(顔が描かれていた)石

| 11月のアトリエだより |

■小石に絵付け 2

紙芝居《やさしいこころ》に添えて配ろうと、小石に登場人物”おにぎりん”の絵を描いた。

今日の授業は先週に続きPEEK A BOO……「いないいないバー」は幼児が好む遊びの一つ。紙一枚で2場面、4場面

変化するカードを制作した。仕組みは簡単。学生は思い思いのイラストを描く。シンプルなものほど応用性がある。遊び方も

工夫できる。スイッチを入れたらお終いのICを使った高価な玩具より、やはり手づくりだ。工夫の余地があるかないか。

想像力と創造力を育む遊び、玩具とはどんなものかを学生には考えさせたい。

■二十四節気 <小雪> 七十二候 (五十八候.五十九候.六十候)

|

11月23日 小雪 (12月7日 大雪) ・五十八候 (11月23日) ・にじ かくれて みえず 虹が見えなくなる ・五十九候 (11月27日) ・きたかぜ このはを はらう 北風が木の葉を吹き払うようになる ・六十候 (12月2日) ・たちばな はじめて きばむ 橘の葉が黄葉し始める |

アトリエまで、今日は関越高速を使わず川越街道を走る。三芳あたりのケヤキ並木の紅葉が目当て。春から夏、

街道を覆い隠すほどだった緑のトンネルは葉を落とし秋空をのぞかせていた。今年は遅いのか。黄色、茶色、赤色……の

紅葉はまだだった。このあと、一気に紅葉、黄葉がはじまり、嵐のように葉を落とすのだろう。残念だが見られそうもない。

アトリエの庭のハゼは鮮やかな紅色。ブナは茶褐色、桜、モミジ……冬の入り口、風に震え、舞い落ちる……色の饗宴、

静かな時間、心穏やかなる一時。

■小石を拾う……形を楽しみ、絵をつける

校内の駐車場の脇で小石を拾う。一つ一つ形を吟味しながらビニール袋に入れるぼくを、学生や教員が怪訝そうに見ている。

20個、30個、相当な重さだ。洗って改めて形を眺める。石に絵付けをするのだが、なんと”先客”がいた。顔が描かれた楕円形の

小石があったのだ。小学部もあり、子どもが描いたのだろう。見つけたときは、思わずにっこりだ!嬉しくてねえ。描かれた目、鼻

、口はかすれてはいたが白色が美しかった。これを描いた子と会いたいなあ。

紙芝居『やさしい こころ』を制作した。少年と作業服を着た工事現場のおじさんが登場するお話。そのおじさんの顔がおにぎり

そっくりで、少年は<おにぎりん>と呼んでいた。少年は図工の時間、小石に絵を描いた。ペンギンやカメや自動車などいろいろ。

<おにぎりん>もね。 中央の写真はぼくが作った<おにぎりん>。おにぎり形の小石は結構多い。幾つか作って、紙芝居を演じる

方に差し上げようと思う。”実物”を見て、子供たちが、自分でも作ってみようと言う気になったらうれしい。

■二十四節気<立冬>、 七十二候(五十五候 .五十六候. 五十七候)

|

11月8日は立冬 (11月23日 小雪) ・五十五候 (11月8日) ・つばき ひらき はじめる 山茶花の花が咲き始める ・五十六候 (11月13日) ・ち はじめて こおる 大地が凍り始める ・五十七候 (11月18日) ・きんせんか こうばし 水仙の花が咲き始める |

■赤い実の季節

鈴なりの渋柿が熟して枝を撓らせている。ナツメが落果。サルナシも柔らかに……、

カマツカの暗紅色、カラスウリの朱赤……陽に照り映え、今 秋真っ只中。

面白い実を見つけた。見たことのない形、蔓に二十数個の赤い実の塊まりが10センチおきについている。蔓は「長い。引っ張り手繰って

根元まで近づこうと試みるが、山の斜面が崩れやすいこともあって難儀。根は深く、球根を持っていた。わがアトリエの庭で育ててみたくなり

図鑑で調べた。サルトリイバラ……ユリ科の多年草。実もそうだが、葉の脇に一対の髭があり、この特徴からすぐ名前が解った。

細いさつまいも状の球根は漢方薬「山帰来」となる。北斜面の日当たりの悪い茂みの中で育ったサルトリイバラ……大事に、といっても

似たような場所に移植、根付くよう祈った。

| 10月のアトリエだより |

■二十四節気 <霜降> 七十二候 (五十二候.五十三候.五十四候)

|

10月24日は霜降 (立冬……11月7日) ・五十二候 (10月24日) ・しも はじめて ふる 霜が降り始める ・五十三候 (10月29日) ・こさめ ときどき ふる 時雨が降るようになる ・五十四候 (11月3日) ・もみじ つた きばむ 紅葉や蔦の葉が黄ばむ |

24日は二十四節季の霜降なれど、汗ばむほどの陽気。現代童画展審査に臨んだ。25日は一転襟を立てて歩く寒さ。終日、

審査会場に詰めていて分からなかったが、木枯らし一番が吹いたのだそうだ。賞の決定、推挙会議と慌しかった。

『現代童画展』第37回!ぼくも、まあよくも出品し続けたものだ。本年の目玉は、過去の大賞作品を集めての特別展示。

ぼくは第3回展で大賞を受賞したが、その作品も久しぶりに”お披露目”。ただ、会場が狭いため、『星の海』一点のみ。

『花の野』が飾れないのは残念である。

本展出品作は『星の道』。 7月の選抜展で発表した”『沈黙の闇』の後”を描く。 選抜展をご覧下さった方は、

イメージを重ねていただけたらと思う。

鳩山アトリエ、秋真っ最中。ハゼの紅葉がはじまり、パンパスグラスに絡むカラスウリが風に揺れている。こっちに一つ、あっちに一つ……

濃い朱赤が目の奥に染み込んでいく。雑草に負けずに蕾を抱いたニオイスミレを見つけた。数株集め周りを煉瓦で囲い”スミレの園”に。

イーゼルから作品を降ろし車に積み込んだ。いつもながら、アトリエ立ち去りがたし。

■二十四節気 <寒露> 七十二候 (四十九候.五十候.五十一候)

|

10月9日は寒露 (10月24日は霜降) ・四十九候 (10月9日) ・がん きたる 雁が飛来し始める ・五十候 (10月14日) ・きくの はな ひらく 菊の花が咲き始める ・五十一候 (10月19日) ・キリギリス とに あり キリギリスが家の中で鳴く |

現代童画展は東京都美術館が改修工事のため、本年も上野の森美術館で開催される。会場壁面の都合で30号とサイズも

制限される。大作に臨みたい気持ちも強いが、この春以降モチーフが少し変わってきており、画面の小ささはさほど気にならない。

今まで <心のふるさと……懐郷の詩> <親子・父と母・父性・幸福感>を描いてきた。今回の作品も底辺に流れるものは、

そう変わらないが、さりとて明るいものでもない。春は『沈黙の闇』。今仕上げの段階にあるのが『星の道』。絶望感の中に一筋の

光明……出発だ!それも力強く、頼もしく、矜持を……ぼくは描く。是非ともご高覧あれ。

(展覧会詳細については後日)

■キャンパスのイチョウの木、銀杏落ち始める

教室の机の間を歩き、いや小走りで回っている。コマネズミの譬どうりチョコチョコ忙しなく。声がかからずとも、その人その人

描き出すものの、ユニークな点、おもしろい所を見つけようと。見逃すまい、学生は気が付かない線の流れ、動きを。

教室の暑さは一頃とくらべ過ごしやすくはなったが、ばくは汗びっしょりだ。授業を終え研究室に戻るまでの僅かな時間、

秋の風を満喫。深呼吸して歩く。銀杏を踏まないように避けて、コマネズミは時間を惜しみながらゆっくり歩く。

| 9月のアトリエだより |

■二十四節気<秋分> 七十二候(四十六候、四十七候、四十五候)

|

9月23日は秋分 (10月9日は寒露) ・四十六候 (9月23日) ・かみなり こえを おさむ 雷が鳴らなくなる ・四十七候 (9月28日) ・ちっちゅう とを とざす 虫が地中に巣籠りする ・四十八候 (10月3日) ・みず はじめて かる 田の水を落として稲刈りの準備をする |

■鳩山、冷え込む!長袖で板絵に向かう

二日間、板絵に取り組む。

アトリエから一歩も出なかったと言うのはうそで、体、殊に目を休めるために鬱蒼としげる葉を掻き分け栗の木まで進む。

まさにジャングルを”進む”感じ。栗を拾おうにも腰高の草が邪魔して、落としても見つけるのが大変。それでもビニール袋は直ぐ

いっぱいになった。

幾種類か植えた萩は雑草に覆われてしまい目を凝らさねば小花が見えない。

自然に生えた道路沿いの柿の木には青い実が枝を撓らせている。大豊作だが残念ながら渋柿。辺りにフジバカマが咲いている。

紅葉は”ハゼが一番”と植えた苗木は雑草に囲まれながらも育っているが、葉の色はまだ緑。アトリエの窓からは見えないが、

工作部屋のわきの山葡萄の房が膨らんでいた。昨年、一昨年と実がつかず枯れたのかと……、今年ヤマブドウの苗木を求め、

近くに植えたのが良かったのかもしれない。ナツメもサルナシもよく実った。マタタビ、ムベ、アケビは葉を茂らせただけで終わった。

アケビは花を沢山咲いたので、実りを待っていたのだが……(アケビの皮のバターソテーは好きな酒肴)

「30分だけ」と予定しても、庭に出れば一時間くらいすぐ過ぎてしまう。制作に没頭も集中力のなせる業だが、自然に実を置くのは

もっともっと自然体。自分の素を丸出しにするという点で、自然に身を置くことと創造の世界に住むことは似ている。

下の田圃の主、石井さんが新米と玄米を届けてくださった。

軽四輪の助手席にはいつも満面の笑みの奥さん。アクをすくい、すくい丁寧に煮あげた栗の渋皮煮、栗の形をきれいにそのまま留めた

上品な味、見事な”作品”を持ってきてくださった。石井さんの前で、ぼくは二つもペロリ!美味い!感謝感謝!

秋の味覚、贈り物が嬉しかった。 気力充填して、仕事に戻る!

■二十四節気<白露> 七十二候(四十三候、四十四候、四十五候)

鳩山は大気澄み星が降るようだ。今晩は星の瞬きを妨げるような明るい月夜。十五夜だ。中秋の名月、観月のゆとりもなく、

アトリエでパネル作り。プリンター置き台も製作する。工作は性に合っており楽しくて、なかなかその後の、“本来の”制作に

はいれないで困る。

もろもろの教習、講習会も終わり、秋学期が始まるまで制作に没頭する。時間がなくあせりながら……いつものことだが。

ナツメが赤く色づき始めた。サルナシが頭を下げねばアーチをくぐれないほどたわわに実った。栗の実はやたら降り落ちている。大粒だ。

地域物産販売所でアスナロの幼木を見つけた。“明日は檜になろう”から翌檜と書く。百円!。植木鉢代にもならないだろうに。

勿論買って、杉の木の根元に植えた。吾、アスナロと思ったことなし。今思えども、もはや遅し!

|

9月8日 白露 (秋分は9月23日) ・四十三候 (9月8日) ・くさつゆ しろし 草の葉に白い梅雨が宿る ・四十四候 (8月13日) ・せきれい なく セキレイが鳴くようになる ・四十五候 (9月18日) ・つばめ さる ツバメが 南の国に 去って行く |

| 8月のアトリエだより |

■二十四節気<処暑> 七十二候 (四十候、 四十一候、 四十二候)

|

8月23日は処暑 ・四十候 (8月23日) ・わたの はなしべ ひらく 綿を包むガクが開き始める ・四十一候 (8月29日) ・てんち はじめて さむし 天地の暑さがようやく収まる ・四十二候 (9月3日) ・いなほ みのる 稲が実る |

■楽しきかな、ブリコルール!

牛乳パック、ペットボトル、ガムテープや食品ラップの巻き芯などの山に埋まる生活をしている。図工の先生方の研修会に

ブリコラージュを基本テーマに選んだ。(ブリコラージュ人間をブリコルールという) 廃物を活用しての造形遊び。遊びといっても、

楽しめるだけではなく、美しくて飾っておきたくなるようなもの、かなり雑に扱っても壊れない頑丈なものの考案だ。遊戯性と造形美!

工作は楽しいが、わが渋谷の狭き仕事場は、ゴミ箱と化している。フローリングや空間はいつになったら、再び現れるのだろう。

■鬱蒼と生い茂る鳩山の庭……ハチとの戦いはじまる

鳩山のアトリエで教員研修会の“メニュー”作りをしている。最近、わが鳩山町は熊谷に次ぐ暑さで

、テレビに地名のテロップ流れる始末。地形が似ているのだろうか。暑い!でも夜は東京より涼しく感じられる。

土と緑のおかげだ。伸び放題の木々、背丈を越える雑草にも感謝だ。

喜んでばかりはいられない。誰も踏み込まないのをいいことに、ハチが我が物顔で飛び交っている。

デッキを補修、ペイントしようとして蜂の巣を発見!ご飯茶碗ほどもある。スズメバチなら手の負えないから業者に

頼むが、幸いにもアシナガバチだった。防護服でいざ戦!二挺拳銃よろしく両手に防虫スプレー、棒で巣を掻き落とした。

アシナガの群舞は恐ろしいほどだ。巣がなくなっても、ハチはどんどん集まってくる。ペイント作業は中止だ。

階段下の薪置き場にもう一つ、アシナガバチの巣を発見。これも退治。仕事どころではない。いま、巣作りの季節だ。

取っておかないと大変なことになる。昨年はスズメバチに悩まされた。そういえばミツバチがいない。アトリエの壁の間に

巣作りし蜜を部屋に滴らせたミツバチは何処に消えたのだろう。

■二十四節気 <立秋> 七十二候 (三十七候、三十八候、三十九候)

|

8月8日は立秋 (処暑は8月23日) ・三十七候 (8月 8日) ・すずかぜ いたる 秋風が吹き始める ・三十八候 (8月13日) ・ひぐらし なく 蜩が鳴く ・三十九候 (8月18日) ・のうむ まとう 濃い霧が立ちこめる |

■大学のオープンキャンパス 《子ども教育学科》受講生みな熱心!

今年のオープンキャンパスはティーチングアシスタントに大学二年生三名を起用。万全の態勢で臨んだ。

一時限の授業で、早朝からの出席を心配したが、生徒がつめ掛け満室状態。アンケートでは「満足」が多く、

アシスタントと喜び合った。三名には、月末に行われる教員研修会でも、手伝ってもらう。彼女らがいると、

教室が明るくなる。

研修会が終わる間もなく、幼稚園教員指導が待っている。園児が作って遊べる、“凄くおもしろい”おもちゃを

披露しようと今、試作を繰り返している。仕事場は雑然!がらくたの山だ。本来の絵画活動が

疎かになっている。制作に入れるのは9月になってからか。目の前の仕事が多すぎる!

■ホップの間に植えたもの

珍しいものを植えた。日差し避けにゴーヤや朝顔が話題になっているが、ぼくは野ブドウを植えた。

ホップの苗が育ち、180センチのトレリスから蔓が巻きつくところを探して揺れている。そのホップの間に

これまた蔓性の野ブドウ。

山葡萄はある。枯れかけたが今年見事に再生、今小さな固い実をつけている。

山葡萄の掌より大きい葉っぱと違い、野ブドウは小さいが形が美しい。野ブドウは食べられないが

葉を見ているだけで、何だか嬉しい。この炎天下、根が着くか心配だ。

■二十四節気 <大暑> 七十二候(三十四候、三十五候、三十六候)

|

7月23日は大暑 (立秋は8月8日) ・三十四候 (7月23日) ・きり はじめて はなを むすぶ 桐の花が実を結ぶ ・三十五候 (7月28日) ・つち うるおいて むしあつし 大地が熱を持ち蒸し暑くなる ・三十六候 (8月 3日) ・たいう ときどき ふる 大雨が時々降る |

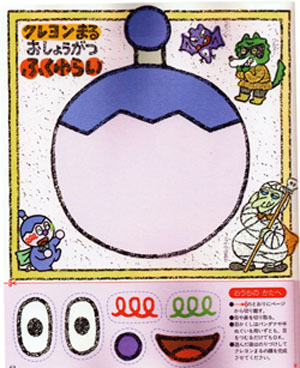

■ミルクカートンTOY

・(左)3単位体 テーマ クリスマス菓子 ・(左上) スイーツ ・(右上) 泣き笑い

・(右)1単位体 こんなこいるかな ・(下) こんなこいるかな

・ペロ&ミャー

今回の廃物利用ミルクカートンTOY。牛乳パックを開き裏返してカット。三枚組み合わせたものが1単位体。

その単位体を三個単位でつなげて行く。学生は時間の関係で2単位体の構成がやっと。ぼくは3単位体構成、

4単位体構成の作品を見せた。一単位体で12面ある。それらすべてに絵を描くか、切り抜いた写真を貼る。

6面が泣き顔、6面が笑い顔……、コツが解れば絵変わりもスムーズにできるが、初めての人は面食らうだろう。

面白いキューブパズルだ。学生は思い思いの動物や表情豊かなお化けの絵をつけて、友と交換しては楽しんでいた。

遊びを通じてのコミニュケーションも狙いの一つ。時に”学び”は楽しさの中で行われる。

| 7月のアトリエだより |

■二十四節気<小暑> 七十二候(三十一候、三十二候、三十三候)

|

7月7日 小暑 (7月23日 大暑) ・三十一候 (7月 7日) ・おんぷう いたる 暑い風が吹くようになる ・三十二候 (7月13日) ・はす はじめて ひらく 蓮の花が咲き始める ・三十三候 (7月18日) ・たか わざを ならう 鷹の子が巣立ちの練習をする |

7日は<小暑>。《温風至る》だが、熱風の”風”さえ吹かず。教室も節電のため空調の温度設定厳しく汗まみれの授業だ。

新校舎は”モダンデザイン”で窓が開かない。暑さには強いぼくも閉口の日々。絵の具を乾かすためドライヤーを使うときなど、

もう炎熱地獄。我慢我慢。

■現代童画会 選抜展開催中

現代童画会 選抜展が只今開催中。 (銀座アートホール10日まで)

板絵『沈黙の闇』を出品しております。ご高覧ください。”蒼”の表現に悩んだ作品です。

アストリッド・ リンドグレーン展(世田谷文学館) 《長くつしたのピッピ》《やかまし村シリーズ》《ロッタちゃんシリーズ》原画を見る。

子どもの時代、子どもの世界を生き生きと描いたリンドグレーン。見慣れた挿絵から、現代のアーティストのイラストまで多数展示。

中では、ローレン・チャイルドの《長くつしたのピッピ》。一目でわかる、キュートな表情。目が強い。

ローレン・チャイルドの塗り絵本(ペーパーバック)を持っているが、塗り絵には否定論者であるぼくも、この絵本には魅力を感じている。

ただ塗るだけのカラーリングブックではなく、自由に描きこめ、またそのリードして行くネームが効いている。塗り絵本は数々あれど、

このようなものがもっとあったらと思う。

| 6月のアトリエだより |

■二十四節気 <夏至> 七十二候(二十八候、二十九候、三十候)

|

6月22日 は夏至 (7月7日/小暑) ・二十八候 (6月22日) ・だいとう かる 夏草が 枯れる ・二十九候 (6月27日) ・しょうぶ はな さく 菖蒲の 花が 咲きはじめる ・三十候 (7月 2日) ・はんげしょうず からすびしゃくが 生える |

■スタンピング……葉脈の美しさ……人工物との組み合わせ

トチ、サンショ、トチュウ(杜仲)、ウメ、 クヌギ、ムベ、ベイ、リンデン、メープル、ブナ、ナナカマド、オニグルミ

絵画造形表現活動基礎Ⅰの授業。オートマティック技法(モダンテクニック)。要は子どもの造形表現遊びの基本。

デカルコマニー、フロッタージュ、スパタリング、ウオッシング、コラージュに続いて、今回はスタンピング。自然物(葉っぱなど)と人口物を

ペタペタ押して再構成。こらー^ジュ作品の制作。

鳩山で葉っぱを採取。形の面白いもの、葉脈が鮮明に写し取れそうなものを選ぶ。3クラス分を冷蔵ボックスに詰める。

クヌギ、山葡萄、菩提樹、桑、サンシュユ、ハナミズキ、オニグルミ、オオシマザクラ、イチョウ、モミジ、サトウカエデ、山椒、

ブナ、トチ、トチュウ、ワイルドストロベリー、ヤツデ、ミニチュアローズ、ローズゼラニウムなど。学生には植物の話(名前の由来、エピソード)も

聞かせた。ローラーを転がし刷り取った者をカットし台紙に再構成する。楽しめたようだ。

ウオッシングについで面白かったとの声も。演習は先ず楽しむこと。楽しんでこそ学習となる。みんな、始めはインクが手に付くのを

嫌がっていたが、仕舞いには指紋どころか手にローラーを転がし手形をペタペタ押していた。

とにかく夢中にさせること。集中させること、これに尽きる。

ローラーやインクバットを洗ったり、葉っぱの始末など後片付けが大変だが、学生の”満足感”が、ぼくの疲れを軽減させてくれる。

次回は墨流し、マーブリング。ぼくは市販のマーブリング剤やセットになったものは使わない。墨のマーブル模様の美しさ、そして

油絵の具を溶いたものを掬い取るカラー版にTRYする。出来合いのマーブリング液を使えばきれいでかんたんだが、それでは

力がつかない。すべて作る。大事なことは、「これがなければ出来ない、これが揃ってないとダメ……」ではなく、応用力、創意工夫する心。

表現とはそういうものだ。準備万端、用意周到からは生まれない。不自由なくらいがいい。足りなくてちょうどよい。恵まれすぎは、

想像力や創造性を培う環境によろしくないとぼくは思う。

■木っ端で名札を作る

・木っ端 (切り抜かれた円形の上部) ・両端をカット (ステインを塗ったもの) ・黒ペンキで名前を書いて完成

地域の産物の即売所ができた。米、果物、野菜の農産物が主だが、植物を売るコーナーもあって、鳩山に行くときは

必ず寄ることにしている。都会の園芸店では見られない面白いものがあって楽しい。キンズ、カマツカ、ヤブコウジ、ハゼ、

マートルの苗木はみなここで買った。一鉢500円~800円と安い。アトリエの畑に茂るムベやサルナシも珍しいと思っていたが、

これらも売られていたからびっくりだ。

即売所には木工製品もある。まな板や鍬の柄。ぼくが買うのは木っ端の束。何かを切り抜いた残材、10枚束ねたものが、何と120円!

昨年は100円だった。これをぼくは名札に利用している。もう数十枚は作っただろう。ブナやクヌギ、昨秋植えたオオシマザクラなど

樹木の苗木が主だが、まだまだ足りない。販売物にはすべて生産者の名前が記されている。木工製品も然り。○○清作……。

この木工の主はどんな方だろう。

このなだらかな山型の木っ端は何を作った後の物なのだろう。大量に出るから不思議だ。「清作さん」に聞いてみたい。

■二十四節気 <芒種> 七十二候 (二十五候、二十六候、二十七候

|

6月5日は芒種6月6日 (夏至は6月22日) ・二十五候 (6月 6日) ・かまきり しょうず カマキリが姿を見せる ・二十六候 (6月11日) ・ふそう ほたるとなる 腐った草が蛍に姿を変える ・二十七候 (6月16日) ・うめのみ きばむ ウメの実が黄色に色づいてくる |

■板絵「沈黙の闇」制作没頭。

夜来の雨があがり鉛色の空、水田は天を写す鏡だ。周辺緑一色の中で銀色反射、”何も無い美しさ”だ。小鳥もまだ訪れず

静寂そのもの。幾度も深呼吸をしてアトリエに入る。